Heart of a Dog è il cuore di Lolabelle piccola rat terrier dalla sensibilità allenata all’empatia col mondo insieme alla quale Laurie Anderson ha diviso un po’ della sua vita.

Se i cani parlassero che voce avrebbe Lolabelle? A un ordine risponderebbe «Se non è divertente non lo faccio».

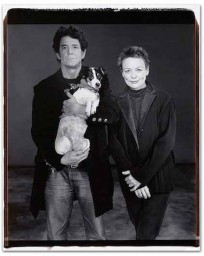

Nei suoi sogni una Laurie Anderson tracciata a matita nera immagina di averla fatta nascere da sé stessa in un mondo nel quale era una cosa del tutto normale. E a un tratto seguendo i passi per Manhattan della cagnolina, sul filo di un orizzonte ad altezza di cane, finiamo nella metropoli riprodotta attraverso le telecamere di controllo. «Se vedi qualcosa dì qualcosa» ripetono gli slogan della sicurezza dopo l’undici settembre. Lo sguardo della cagnolina dopo un attacco dal cielo dei falchi riflette la stessa paura dei vicini di casa a New York dell’artista. In un fugace attimo la sagoma di Lou Reed appare insieme a loro appena sul filo del fotogramma.

L’esordio di Laurie Anderson è un film magnifico, arrivato nel gran finale su cui questa Mostra ha puntato tutto (o quasi) mentre il Lido però si sta svuotando (aspettiamo il film di Giuseppe Gaudino tra i nostri registi più sperimentalmente affascinanti mentre tra chi è rimasto sono già iniziate le scommesse sul Leone) firmato da una grande protagonista della ricerca che vi distilla la sua lunga esperienza di sperimentazione, il ritmo elettronico della sua musica, il mix di immagini, suoni, perfomance dei corpi e delle mente per raccontare una o molte storie intime senza la retorica del sé. Parla d’amore e di vuoti improvvisi, del dolore di una perdita che il buddismo le ha insegnato a non piangere per non confondere i morti, comprensione invece che autorefenzialità, apertura e non narcisismo del sé.

Ecco cosa rende possibile ricreare il battito della realtà dentro la memoria dei propri sentimenti più nascosti. E nella storia di una cagnolina rispecchiare il nostro presente seguendo il flusso di ricordi sepolti di infanzia, istanti di bellezza che distraggono e il limite slabbrato di vita e di morte, di passato e di presente.

Le immagini mostrano Lolabelle e la regista insieme, passeggiare tra le montagne della California, lei insegue l’idea di insegnarle delle parole, ma il paesaggio la distoglie.

Ci sono bambini che pattinano sul ghiaccio, lampi di cielo e di nuvole, sull’edificio che contiene i dati dei cittadini americani spiati in tutto dal loro governo. Frammenti che non permettono di ricostruire una vita se non quando si finisce sotto accusa: ma la vita ha un senso tornando indietro mentre viene letta solo in avanti.

Le storie si accavallano, l’immagine riflette un mondo sotto sorveglianza. Il vuoto è lo spazio tra l’attimo prima e quello dopo, la ricerca di un istante di amore. La dissonanza morbida tra le immagini e le parole con cui la voce di Laurie Anderson le fa vibrare, porta anche noi spettatori in un altrove: ci lascia liberi di viaggiare in questo poema che tocca i nostri sentimenti più profondi, le paure e i rimossi, il desiderio e la perdita: siamo coinvolti, in qualcosa, un frammento, un passaggio come nella vita in fondo.

A lei, Anderson, piace chiamarlo un film sull’amore, dove il mondo si spacca a metà come le case del suo amico Gordon Matta Clarke che continuava a dividere gli edifici in due, e tutti cercavano una possibile intepretazione senza mai pensare alla morte suicida del fratello gemello.

O come la superfice del lago gelato che ha inghiottito Laurie Anderson da bambina insieme ai fratellini, ma lei si è tuffata sfidando il freddo e li ha salvati. Sua madre non ha gridato, ha solo elogiato le sue doti di nuotatrice. E’ stato quello l’istante d’amore che cerca di farsi tornare in mente mentre ha paura di andare da lei ora che sta morendo? In filigrana si pensa a Lou Reed, lo vediamo, ascoltiamo la sua canzone Turning Time Around che graffia roca sui titoli di coda. E’ anche un film su di lui, questo Heart of a Dog, spesso narrato alla forma del «noi», con Reed che appare fugace sul filo del fotogramma, attore nei panni di un medico, e poi nell’ultima immagine insieme a Lolabelle.

Ma se avesse raccontato la loro storia lo spazio collettivo sarebbe scomparso, il margine di libertà sarebbe divenuto immediatamente riconoscibile.

Perché Heart of a Dog non è un film dell’io, un home movie familiare – anche se ci sono molti filmini in otto millimetri della famiglia Anderson – nel verde e nel blu che sono i colori con cui Lolabelle vede il mondo, vista debole quella canina resa forte dall’olfatto, e nei suoni plastici della sua cecità è messa in scena la natura stessa delle immagini, come producono senso, come diventano storia.

In che modo si rappresenta il mondo oggi nella marea infinita delle immagini a cui siamo abituati, che dichiarano di mostrarcelo? Quale è l’immagine di un’idea, di un concetto profondo? Il linguaggio non può essere casuale, «language is a virus» cantava Anderson tanto tempo fa, e oggi ancora più pericoloso se produce sensibilità indocili, sfuggenti, se scava resituendo qualcosa di segreto, diverse connessioni, significati che sfuggono alle abitudini mediatiche, all’accettazione delle regole, che esigono invenzione occhi e cuore e cervello diversi. Esiste un modo per deviare lo sguardo, per entrare in questo presente senza rinunciare alla materia del vissuto?

Le parole di Anderson non spiegano come le immagini non illustrano. La sostanza è un’altra, è il potere di inventare un altrove, un doppio oltre la superficie, lungo il bordo nel quale cogliamo quell’attimo prezioso di un «noi».