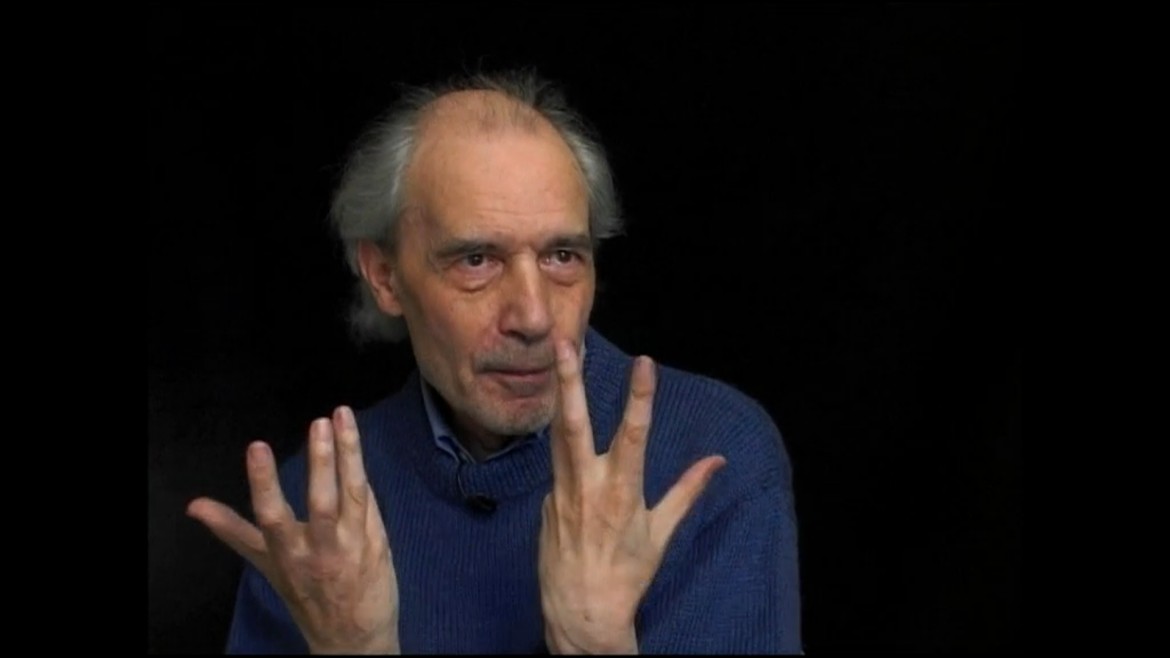

Preferisco non fare nulla che fare qualcosa di uguale agli altri miei film». Ma di «ripetizioni» nell’opera di Jacques Rivette (trenta film), che se ne è andato ieri a 87 anni, non ve ne sono se non il sentimento di un segreto senza fine che si srotola oltre il tempo. I suoi film si presentano come delle investigazione impossibili, raccontano personaggi sfuggenti, storie di fantasmi, cospirazioni in cui tutto è connesso o forse nulla lo è: la sostanza stessa del cinema.

«Una troupe cinematografica è una forma di complotto, è completamente chiusa in sé stessa e nessuno è mai riuscito a filmare la realtà del complotto. C’è qualcosa di terribile nel lavoro del cinema» amava ripetere Rivette. Sin dal primo film (preceduto da alcuni corti), Paris nous appartient, giocando nel titolo con una citazione di Charles Péguy: «Parigi non appartiene a nessuno» lungo le traiettorie dei suoi personaggi risucchiati in una inquietante trama criminale spiazza ogni certezza dello spettatore. Parigi è un labirinto dove per orientarsi si devono interpretare tracce misteriose, linguaggi occulti come in Le Pont du Nord (1981) con Bulle Ogier e sua figlia Pascale che rimane il suo film con più consenso almeno in Francia, in cui si celano nuovi e impossibili complotti. Strade deserte, parchi vuoti, la città nei film di Rivette è un organismo vivente in continua trasformazione, sospeso tra Balzac molto amato dal regista) e gli scritti parigini sulla città di Walter Benjamin.

Nella banda dei «Giovani turchi» della Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Chabrol Jacques Rivette è rimasto il più indecifrabile. Era il suo «segreto» ma provare a intuirlo a ogni film è il piacere forse irripetibile di un cinema libero, visionario, senza pregiudizi divenuto raro.

Nato a Rouen l’1 marzo del 1928, Jacques Rivette è un ragazzo alla fine della seconda guerra mondiale, quando arriva a Parigi nel 1949, e alla Cinémathèque conosce Truffaut, Chabrol e Godard. Insieme fondano La Gazette du cinéma, con cui vengono poste le basi della «Politica degli autori». All’epoca Rivette aveva già girato un corto a Rouen, Aux Quatre Coins, e tra il 1950 e il 1954, ne gira altri due lavorando anche come assistente di Jean Renoir per French Cancan, e come direttore della fotografia nei corti di Truffaut e di Eric Rohmer.

Dopo Le Coup du Berger (1956), ovvero come nascondere al marito il visone regalo dell’amante – inizia a lavorare al suo primo lungo, Paris nous appartient (1958). Nel frattempo Rivette si era appropriato dei Cahiers dove era critico dal ’52, ai danni di Eric Rohmer. La sua idea è di modernizzare (o moralizzare) la critica, e il suo colpo da maestro, rimasto nella storia della critica e citatissimo ancora oggi, diventa De l’Abjection, il durissimo articolo con cui attacca il carrello di Kapò, il film di Gillo Pontercorvo, nel dettaglio della scena che mostra il suicidio della deportata Emmanuelle Riva, imponendo un riferimento critico e morale per l’artista moderno che vuole confrontarsi con la rappresentazione dei campi di concentramento.

Nel 1965 però, Rivette lascia la redazione della rivista e torna al cinema con l’adattamento (parola che poco amava, «Fa pensare a un’illustrazione» diceva) di La Religieuse di Diderot di cui aveva già curato la regia teatrale. Nel ruolo di Suzanne Simonin, la ragazza chiusa in un convento da cui cerca disperatamente di fuggire c’è Anna Karina, filmata con austerità luminosa. La censura si scatena prima che il film venga terminato vietandone l’uscita, Godard interviene in sua difesa con una violenta lettera(sulle colonne del Nouvel Observateur) indirizzata all’allora ministro della cultura André Malraux. Dopo una lunga battaglia La Religieuse ottiene il visto per uscire in sala ma con il divieto ai minori di 18 anni che sarà tolto solo nel 1975.

«Qual è lo scopo del cinema? Che il mondo reale, come appare sullo schermo, contenga in sé anche un’idea di mondo. Si deve vedere il mondo come un’idea, si deve pensarlo come concreto» scriveva sui Cahiers du Cinéma nel 1963. Attraverso i corpi delle sue attrici – Bulle Ogier, Juliet Berto, Jane Birkin, Géraldine Chaplin, Sandrine Bonnaire, Emmanuelle Béart, Jeanne Balibar… – e con la complicità dei suoi sceneggiatori Rivette cerca di catturare questo mistero del mondo. «In principio era il teatro» leggiamo nel bel libro, a suo modo un’investigazione anch’esso, su Jacques Rivette scritto dalla critica francese Hélène Frappat (Jacques Rivette, secret compis, Cahiers du cinema).

Il teatro, l’invenzione, la linea sottile tra messinscena, apparenza, vita reale, due tre o quattro storie, infiniti livelli del racconto. «I piedi sono importanti come la testa» diceva Rivette a proposito del suo modo di comporre l’inquadratura in cui attori, paesaggio, architetture e corpi sono strettamente legati, come in un unico insieme di ancoraggio e di deriva. È questo il suo segreto? Cosa appare nella trama delle sue «cospirazioni»? Rivette non si lascia tentare dal cinema «politico», non nella declinazione del cinema impegnato, e quell’aria di complotto che si respira nei suoi film utilizza più uno strano umorismo che la paranoia. Eppure nella filigrana del suo primo film, nell’inquietudine di Paris nous appartient c’è il sentimento dell’epoca, la guerra di Algeria. Così come nella casa misteriosa di Celine et Julie vont en bateau, che è divenuto un manifesto femminista, la ribellione all’autoritarismo maschile.

E le donne, la presenza femminile sono figure sempre centrali nei suoi film, un’immagine di donna che scivola da un film all’altro. Amiche, madri, figlie, in banda (La Bande des quatre) in cerca di libertà. Una meraviglia. Un altro prezioso segreto.