In un editoriale pubblicato su queste colonne alcune settimane fa, Alberto Negri richiamava la nostra attenzione su quella che ha definito «la primavera dei generali graditi all’Occidente».

L’espressione ci sembra particolarmente felice perché coglie due importanti trasformazioni intervenute in Medio Oriente negli ultimi anni. In prima istanza, aiuta a far luce sul fallimento del ciclo rivoluzionario vissuto dall’intera regione, o quasi, a partire dalle rivolte scoppiate in Tunisia ed Egitto tra 2010 e 2011, segnalando come il pieno successo della reazione abbia assunto il carattere di una marcata militarizzazione della vita politica e sociale.

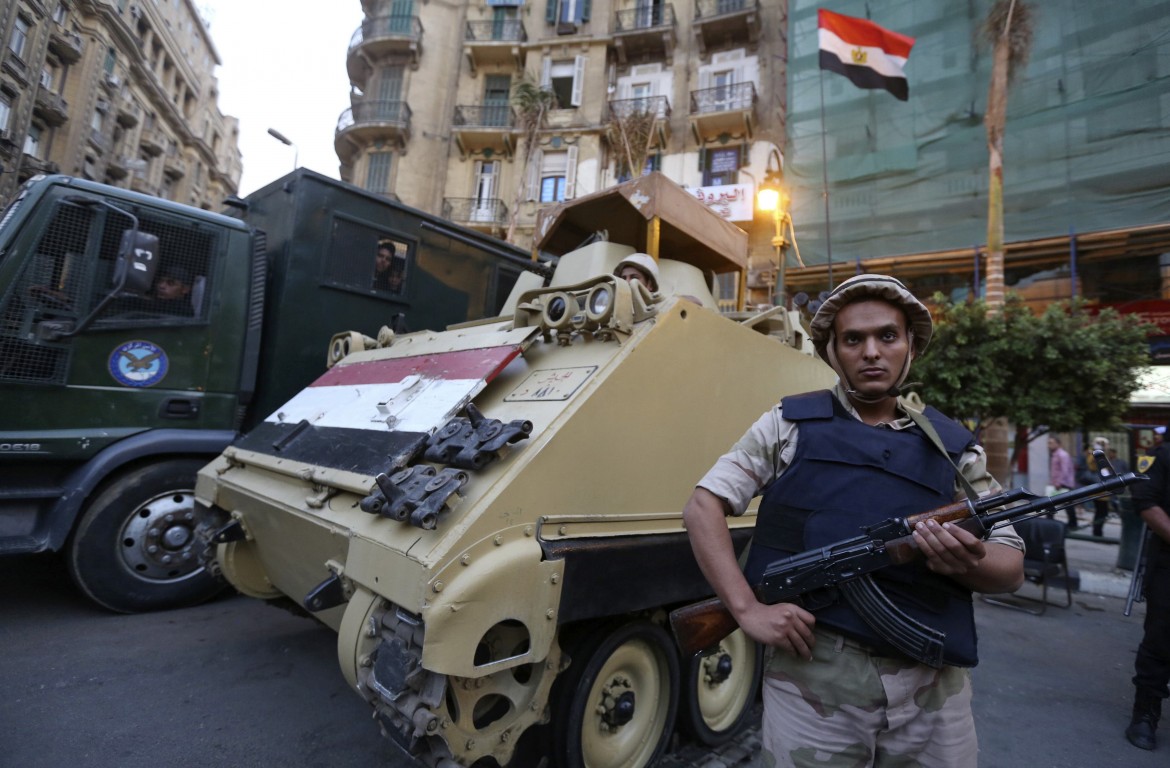

Gli esempi, al riguardo, sono molti: l’intervento armato saudita in Bahrain a protezione della piccola monarchia del Golfo, la lunghissima guerra civile in Siria, il perdurante conflitto in Yemen, la recente avanzata del generale Haftar in Libia verso Tripoli e la dittatura militare instaurata da al-Sisi in Egitto dopo il colpo di stato del luglio 2013. Il massacro dei manifestanti in Sudan di due settimane fa per mano dell’esercito e il ruolo di assoluta centralità acquisito dalle forze armate in Algeria nella presente fase rivoluzionaria sono poi ulteriori conferme in tal senso.

Secondariamente, i generali in Medio Oriente nuovamente al potere – de iure o de facto – mostrano una spiccata vicinanza alle potenze occidentali, introducendo perciò un’evidente discontinuità con quanto successo nei primi decenni dopo la decolonizzazione. Durante questa fase infatti, le forze armate, anche in virtù della debolezza della borghesia autoctona, assunsero la leadership in molte repubbliche mediorientali, guidando processi di modernizzazione e industrializzazione che puntavano a trasformare i vari paesi in centri autonomi di accumulazione capitalistica e a rompere così la dipendenza dalle potenze occidentali.

Sorge quindi spontaneo chiedersi per quali ragioni il grande ritorno sulla scena politica dei generali in Medio Oriente si accompagni oggi a una loro evidente subalternità agli interessi dai principali paesi capitalistici.

La principale ragione, secondo chi scrive, risiede nella graduale trasformazione degli eserciti mediorientali in una frazione della classe capitalista. In tal senso, i generali non sono solamente i depositari ultimi del potere coercitivo, ma figurano anche tra i proprietari dei mezzi di produzione. Il caso egiziano è, al riguardo, paradigmatico di una tendenza che sembra però caratterizzare l’intera area mediorientale. Lo utilizziamo quindi con finalità esplicative.

Il declino di importanza politica dei militari in Egitto a partire dagli anni settanta era stato controbilanciato (per evitare tentativi di colpo di stato da parte di questi) dall’esplicita promozione da parte del regime di attività economiche direttamente controllate dalle forze armate.

La trasformazione dell’esercito in un attore economico di primissimo livello prese forma, in gran parte, sotto la leadership del feldmaresciallo Abdel Halim Abu Ghazala, ministro della difesa dal 1981 al 1989. In questa fase, molte fabbriche militari che erano state costruite nei decenni precedenti vennero riconvertite alla produzione civile, giungendo in poco tempo a coprire (quasi) tutti i settori dell’economia egiziana.

Le successive privatizzazioni degli anni novanta e duemila hanno poi aperto ulteriori opportunità per le forze armate egiziane, che hanno così sviluppato rilevanti collaborazioni con il capitale transnazionale, spesso proveniente dai paesi del Golfo.

Alla vigilia della rivoluzione, la tutela degli interessi di questa borghesia in armi derivava da due condizioni principali: la vendita attraverso canali protetti e privilegiati di prodotti alquanto modesti che difficilmente avrebbero potuto disporre di un loro mercato in un regime di maggiore concorrenza; e l’utilizzo di una manodopera docile e con salari bassissimi, in gran parte fornita da quegli uomini costretti a trascorrere fino a tre anni come militari di leva. In tal senso, questa frazione della classe capitalista non era solamente incompatibile con le istanze della rivoluzione, ma anche con un mero controllo delle forze civili sulla sfera militare.

Al netto dell’eccezione tunisina, una situazione simile tende a ripetersi, per quanto con un’intensità diversa, in tutti i paesi mediorientali. Lo scontro che si pone non è quindi tra dittatura e democrazia. Al contrario, proprio perché la seconda non può emergere a causa degli interessi materiali dei generali, la questione reale che si pone è ancora una volta: socialismo o barbarie.

Per dirla con più chiarezza, le rivoluzioni in Sudan e Algeria possono aver successo solamente nel caso in cui la spinta dal basso riesca a produrre una rottura nei ranghi dell’esercito, con la conseguente liquefazione degli apparati statali. Se ciò dovesse avvenire però, la rivoluzione avrebbe già abbandonato il suo carattere borghese per entrare nel campo socialista.