Bombe anche sulla Siria: l’allargamento della missione anti-Isis potrebbe tradursi in raid della Casa Bianca contro le postazioni jihadiste anche al di là del confine con l’Iraq. I dubbi – forte è il timore che così si aiuti indirettamente il presidente siriano Assad – sembrano essere scomparsi: lo rivelano fonti governative secondo cui il presidente Obama sarebbe pronto ad ordinare ai jet militari di sganciare bombe in Siria (dove le milizie di al-Baghdadi controllano intere comunità a nord est) perché – avrebbe detto il presidente – l’Isis va considerato come un’organizzazione unica e non gruppi separati da un confine.

La fuga di notizie è giunta mentre Obama preparava il discorso alla nazione, andato in onda ieri alle 2 italiane. Un’azione che lo stesso governo di Damasco aveva richiesto, dicendosi pronto a cooperare con Washington nel rispetto della propria sovranità. Ovvero, qualsiasi operazione non coordinata con la Siria sarà considerato atto di guerra. Eppure è proprio questa la prospettiva che si profila: dopo tre anni di campagna politica e militare (indiretta) a favore delle opposizioni, un intervento a fianco di Damasco cancellerebbe la già scarsa credibilità Usa nella regione.

Per ora il presidente prosegue sulla via dell’armamento e il finanziamento delle opposizioni moderate siriane: la Casa Bianca è in attesa del via libera del Congresso per investire 500 milioni di dollari in un nuovo programma di addestramento e equipaggiamento dei gruppi anti-Assad. Un via libera che nel caso di raid in territorio siriano non è necessario: il presidente può allargare l’operazione senza l’ok ufficiale del Congresso.

In un incontro alla Casa Bianca con alcuni parlamentari, Obama sarebbe stato chiaro: «Ho l’autorità di cui ho bisogno per agire», ha detto sottolineando però l’importanza di una legittimazione parlamentare «per dimostrare al mondo che gli Usa sono uniti nel combattere la minaccia». Per il voto del Congresso però Obama dovrebbe aspettare a lungo: senatori e deputati hanno fatto capire che una votazione in merito arriverebbe solo dopo le elezioni di medio termine, a novembre. E Washington non può attendere tanto.

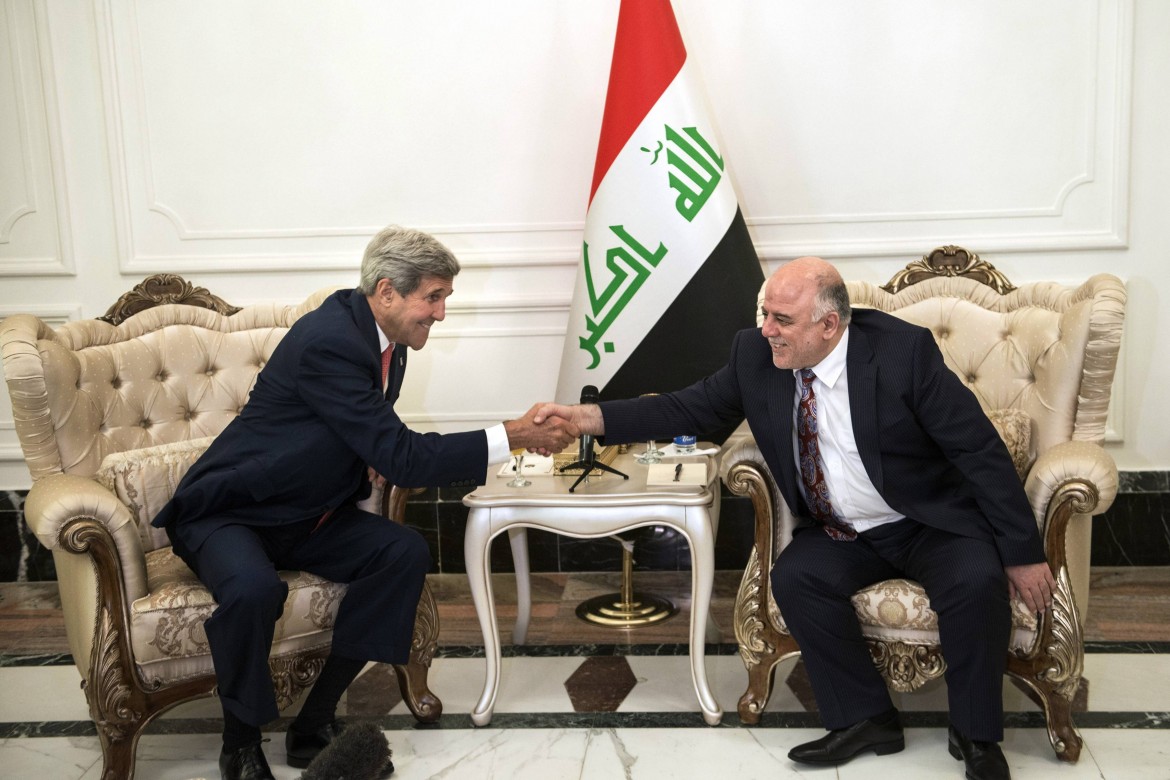

Nelle stesse ore, tre autobomba saltavano in aria nel quartiere sciita Baghdad El Jadida (uccidendo 19 persone e ferendone 29) e il segretario di Stato Usa volava in Medio Oriente: oggi sarà a Jeddah, al meeting promosso dall’Arabia Saudita per discutere delle misure anti-Isis nella regione, dopo la visita di ieri in Iraq dove ha incontrato il neo premier iracheno sciita al-Abadi, il presidente Masum (curdo) e il presidente del parlamento al-Juburi (sunnita).

Da Baghdad Kerry ha parlato di un’ampia coalizione internazionale nata al summit della Nato e oggi alla caccia di nuovi adepti: sarebbero 40 gli stati con cui Washington sta coordinando aiuti umanitari e militari. L’esercito iracheno, ha aggiunto Kerry, «sarà ricostituito e addestrato con l’aiuto non solo degli Usa ma anche di altri paesi». Quell’esercito su cui Washington aveva fondato buona parte della propria propaganda durante gli anni dell’occupazione: quando nel dicembre 2011 le truppe Usa si ritirarono, la Casa Bianca dichiarò di aver lasciato la sicurezza del paese nelle mani di forze militari adeguatamente armate e preparate.

La realtà dei fatti racconta un’altra storia: l’esercito che fu di Saddam Hussein fu depurato delle componenti sunnite, sostituite da generali e militari sciiti spesso fedeli all’ex premier Maliki, incapaci di gestire le divisioni interne e considerate dalla minoranza sunnita come strumento repressivo.

Così oggi tra le proposte presentate da Kerry al primo ministro fresco di nomina – rivelano fonti ufficiali – c’è la creazione di unità locali per combattere l’avanzata dell’Isis e da considerare parte della struttura militare irachena. Una sorta di decentralizzazione della sicurezza che nelle province sunnite sostituisca le forze militari sciite e porti alla maggiore inclusione promessa dal nuovo governo.

Ma proprio in Iraq l’attuale intervento Usa – 150 raid aerei dall’8 agosto ad oggi, localizzati al confine con il Kurdistan e, negli ultimi giorni, nella provincia di Anbar – sta acutizzando le divisioni settarie che hanno trascinato il paese nel caos. Sostenuti dalle bombe statunitensi, milizie sciite e peshmerga curdi stanno incrementando la loro presenza sul terreno e controllando aree a prevalenza sunnita. Dall’altra parte, ai rifugiati sunniti – oltre un milione in tre mesi – viene impedito di tornare nelle proprie case, in zone ancora occupate dall’Isis o terreno di scontri.

Dopo i raid, raccontano testimoni sul posto, dai villaggi sunniti si alzano colonne di fumo nero, spesso dovute agli incendi appiccati alle case dalle milizie sciite, che insieme ai peshmerga sono le uniche a controllare certe comunità, escludendo anche il più ufficiale esercito governativo. Il sindaco di Tuz Khurmato, strappata alle mani dell’Isis la scorsa settimana, racconta di rapimenti compiuti dagli sciiti, mentre nella stessa Amerli – la comunità turkmena liberata dall’assedio dalla strana alleanza tra curdi, Usa e milizie guidate dai pasdaran – le Brigate Hezbollah impediscono oggi l’ingresso ai peshmerga. Ancora una volta, la minoranza sunnita si sente ai margini: un sentimento diffuso e pericoloso perché potrebbe ulteriormente buttare chi si reputa oggetto di discriminazione nelle braccia di al-Baghdadi.