«La verità è il modo di rivelare qualcosa della tua vita, dei tuoi pensieri, delle tue posizioni. Non è una cosa che sta lì a sé stante, la verità. È combinata con l’arte. E io voglio realizzare qualcosa che abbia a che fare meno con l’arte e più con la verità. Il che significa spingersi sull’orlo del precipizio – perché la gente è più a suo agio con l’arte che con la verità».

Sono parole di Robert Frank, tratte dal catalogo della grande mostra che la National Gallery of Art di Washington gli dedicò nel 1994. Intitolata Moving Out, come una serie di foto scattate da Frank tra il 1984 e il 1993, la maggior personale storica dedicata fino a quel momento al grandissimo fotografo/filmmaker/poeta era un’occasione imperdibile di osservare/vivere quella sua tensione verso la verità che, dal libro delle immagini che lo hanno reso famoso,The Americans, si è evoluta nei film, nei collage fotografici, nello scavare sempre più doloroso nell’autobiografia, negli scatti quasi astratti – come paesaggi lunari – che mandava da Mabou, il villaggio delle Nuova Scozia dove dal 1971 trascorreva parte dell’anno, in cui alla fine si è trasferito (tenendo solo una piccola porzione del suo mitico loft newyorkese su 3rd Street), e vicino a dove è morto, la settimana scorsa. Sempre più emotivamente e filosoficamente sbilanciate verso quello che non erano riuscite a catturare – nello scatto o nella ripresa- le immagini di Frank – vecchie e recenti – vibrano di attualità e verità straordinarie.

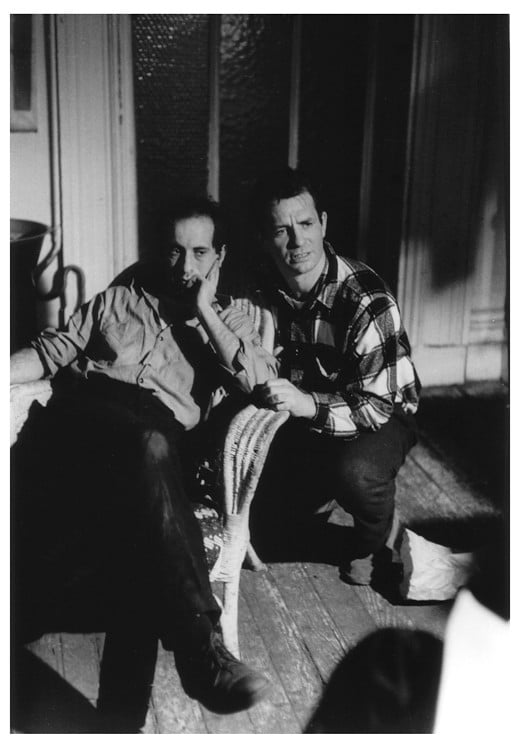

Ripubblichiamo qui sotto un’intervista realizzata con Robert Frank in occasione dell’edizione 1990 di Riminicinema, che gli aveva dedicato una retrospettiva e uscita su questo giornale il 26 settembre 1990.

*******************

Tra le retrospettive, oltre a quella dedicata a Russ Meyer, sorprendono le immagini veloci, spaventate come le sue foto, ricche di autobiografia di Robert Frank, fotografo, filmmaker, poeta, che ha cristallizzato l’America degli anni cinquanta in uno dei libri di fotografia più importanti: The Americans. I suoi quadri bianchi e neri, sempre in fuga, mai sicuri di nulla, si trasformano in cinema negli anni ’60, alla ricerca del movimento, dell’imperfezione e, stranamente, di una maggior ricchezza autobiografica. Frank entra così in contatto con i protagonisti della Beat Generation, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Wiliam Burroughs, Peter Orlowski…

Li ritrae nei suo cortometraggi (Pull My Daisy, Aboul Me: a Musical, This Song for Jack) come anche i figli, nel bellissimo Conversation in Vermont, fino all’esperienza di Candy Mountain, storia del pellegrinaggio in Nuova Scozia (dove Frank vive quando non è a New York) di un giovane alla ricerca di fama e di un vecchio chitarrista, con Kevin O’Connor, Bulle Ogier, Joe Strummer, Tom Waits, un True Stories più cupo, sofferto, un’elegia della strada che, al momento dell’uscita, non ha incontrato il successo dovuto sugli schermi americani.

Incontriamo Frank poco prima della sua partenza per gli States. Non ama le interviste, vorrebbe con gentilezza che le risposte le inventassimo noi. Non vuole parlare dell’esperienza con i Rolling Stones per i quali ha girato il mitico e «invisibile» Cocksucker Blues, qui a giorni (il film può essere proiettato solo una volta all’anno). Gli piace Godard («le idee»), Antonioni («il mistero, il pessimismo, l’assenza»), Depardon («ma quando è fotografo: il film che ho visto qui, La Captive du desert, non si muoveva, era sempre fermo»).

Dalla fotografia lei è passato al cinema per sfuggire la fissità, lavorare sull’imperfezione e sull’autobiografia. Al di là dei reportage che fa su commissione, le sue foto sono oggi sempre più personali. Rifarebbe un libro come «The Americans»?

No (ride, ndr), è proprio per questo che a un certo punto ho smesso di fare fotografie. Non voglio ripetermi: c’è una grossa differenza tra The Americans e le foto di The Lines of My Hand, quelle esposte qui a Rimini.

Ma non sarebbe un’America di personaggi e luoghi diversi?

Penso che quando si fotografa con una Leica 35mm sia molto diffìcile sfuggirle. Potrei creare delle immagini più contemporanee, «belle», come si usano adesso, ma a me non interessa assolutamente. Se lavorassi con la Leica sarebbe lo stesso, fotograferei lo stesso tipo di persone, avrei le stesse simpatie. Forse avrei fatto meglio ad abbandonare la fotografia e dedicarmi al cinema ancora prima degli anni sessanta. L’ultimo lavoro che ho realizzato è un video per la tv francese, La Sept. Mi hanno chiesto di girare per un’ora, senza mai fermarmi, un concetto molto strano per me, un atto completamente innaturale. Ho passeggiato per un’ora nelle strade intorno a casa mia, a New York, mescolando attori e gente vera, presa al momento.

Non sempre però ha voluto girare personalmente i suoi film.

Ho girato i primi, l’equipaggiamento era troppo pesante, mi stancavo. Con la telecamera è più facile.

Le interessa il video?

Mi piace combinare film e video, come fatto per The Hunter, il documentario sulla Rhur. Era un lavoro di commissione ma mi hanno lasciato utilizzare chi volevo e decidere come girare. Se avessi saputo che i risultati tecnici sono così buoni avrei usato la telecamera molto prima. Trasferendo il video su pellicola si ottengono risultati molto interessanti.

Con quale telecamera lavora adesso?

La H8 della Sony, una 8 mm che è di ottima qualità ed è piuttosto piccola. Ne fanno anche un modello più grande ma, per me è troppo professionale.

Fra tutti i suoi film, «Candy Mountain» è un lavoro anomalo, una storia tradizionale, con attori conosciuti, girato a colori, con la durata del lungometraggio…

È però anche un film molto autobiografico. In particolare, il giovane che parte alla ricerca di Elmer ricorda molto me stesso quando sono arrivato a New York, con molte idee e problemi di soldi. È anche un film sulla musica, quella selvaggia, anarchica di New York e quella di Rita MacNeil, con i suoni puri della Nuova Scozia dove sembra esistere più rassegnazione, più disponibilità a lasciare le cose come sono. Per Candy Mountain mi hanno dato un budget come non ho mai avuto, era un film che doveva avere molto successo nelle sale. È stata una collaborazione progettata tra me e Rudy Wurlitzer. In genere i miei film non sono mai tanto pianificati, c’è, molta spontaneità. Per Candy Mountain, invece, bisognava seguire le tabelle di produzione quindi ne è venuto fuori un lavoro diverso. Non vuole dire che sia migliore ma è certamente un film più accessibile al grande pubblico.

Rifarebbe un film del genere?

Mi è piaciuto molto l’aspetto narrativo. Ho intenzione di ritornarci, ma farei un film come Candy Mountain solo se potessi realizzarlo veramente a modo mio. Sul set era come avere la camicia di forza: non potevo scritturare le persone che volevo perché non appartenevano al sindacato, ci voleva il permesso dei genitori di tutti i bambini… Ho potuto usare un vecchio che mi piaceva solo perché l’attore non si è presentato.

In «Candy Mountain» appaiono Tom Waits, Rita MacNeil, Joe Strummer, Arto Lindsay… Ha detto che le piace usare dei musicisti come attori perché la musica è un po’ come il suo modo di fare cinema improvvisato, intuitivo…

La cosa più difficile nel mio passaggio dalla fotografia al cinema è stato proprio il rapporto con gli attori. Nella fotografìa non c’è bisogno di spiegare niente a nessuno. Anche nel caso di Candy Mountain è stato difficile e ho dovuto cambiare un po’ idea rispetto ai musicisti-attori. Se tenti di combinare le due cose alcuni non vogliono, altri non possono e bisogna fare dei compromessi.

Cosa è successo alla colonna sonora di «Chappaqua», non doveva scriverla Ornette Coleman?

Ricordo che Coleman aveva preparato le musiche ma a Rooks non sono piaciute e le ha fatte riscrivere a Ravi Shankar. D’altra parte, Chappaqua non è un mio film, l’ho solo fotografato per Conrad Rooks.

Quali sono i suoi rapporti oggi con i vecchi amici della Beat Generation, Ginsberg, Burroughs….

Vedo spesso Allen a New York, siamo molto amici. Non ho mai conosciuto Burroughs molto bene e non vive nemmeno più in città.