Il problema di giudizio critico relativo al Pasolini di Ferrara si arma nella misura in cui la sua messa in scena, in una certa misura, sottrae Pasolini a Sé stesso, lo snuda di quell’aura mitica di taglio filosofico-letterario, ecumenicamente accettata in Italia, per sottoporlo a una mitologia diversa, tutta personale, di Ferrara e Braucci, lo sceneggiatore, una mitologia essenzialmente affettiva che non può venire sdoganata dall’ortodossia oleografica dominante nella ricezione culturale del Pasolini-segno. Non v’è dubbio, infatti che esista una tendenza mentalista tutta nostrana a una lettura esclusivamente culturale della figura di Pasolini, a intenderlo più come un Pasolini-segno, che non nella sua valenza di essere emotivo, di Pasolini-uomo. Più che una persona, un oggetto culturale alto, materiale per saggi dottissimi e accademiche dispute, un’immagine che non trova rispondenza nel trattamento non letterario e non scientifico, ma umano-emotivo, di questo film. Lungi da chi scrive l’idea di negare la ricchezza e la consistenza dei risultati di cotanto studio, vale tuttavia la pena di annotarsi che questa vocazione all’analisi colta ci spinge (non mi posso dire immune da questa tendenza) verso un pregiudizio che riguarda le forme di trattazione del corpus pasoliniano che non adottino una prospettiva altrettanto dotta. È lo stesso Ferrara a dichiarare una differente intentio auctoris, più virginea e laterale, volta principalmente a una ricostruzione oggettiva dei fatti e a un tentativo, implicitamente ma volutamente soggettivo, di restituzione dell’uomo. L’altra tendenza che patiamo noi Italiani (mi includo nuovamente nella lista) è quella a percepire Pasolini come «monumento», secondo una declinazione trionfalistica della sua semiosi che in vita lo avrebbe forse contrariato, e che oggi disturba il suo sonno tombale.

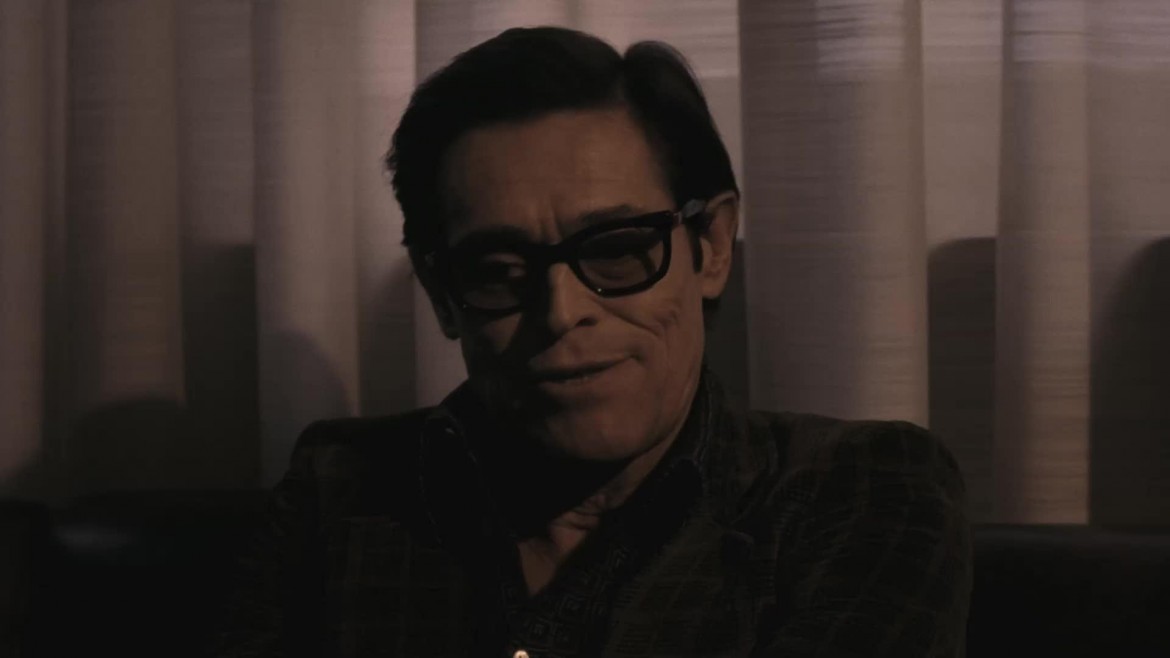

Il nostro Pasolini mito letterario, filosofico e filmico, il Grande Pasolini, il gigantesco monumento culturale che fa grandi anche Noi (chissà perchè poi?) nel mondo. Ferrara non collabora, vuoi perché è straniero e dunque non sa, vuoi perchè lo sa benissimo ma non vuole, all’edificazione della ziggurat culturale, che articolo dopo articolo, saggio dopo saggio e opinione dopo opinione, abbiamo costruito sopra e attorno al corpo polisemico dello scrittore. Invece di monumentificare scartavetra il marmo nel tentativo, forse irrealizzabile, di far riaffiorare la pelle nuda, e magari il primo sangue. Un Pasolini-uomo al centro di una rete di relazioni umane invece di un Pasolini totem-culturale al centro di un sistema di relazioni culturali, che ci sembra in qualche modo voler dissipare l’auraticità del suo corpo-medium iper-semico, il suo essere fulcro di una sconfinata rete di rimandi e slittamenti letterari, cinematografici, critici e filologici. Era d’altronde impensabile per Ferrara metabolizzare la figura complessa di Pasolini nella sua valenza di astratto oggetto cultuale e culturale per via di quella natura muscolare, non intelletuale, del suo cinema, che lo porta a collocare il film più sul versante della performance che non su quello della trattazione erudita. Performance attorica e, sopratutto, performance registica, l’atto stesso del girare il film, immaginarlo-visualizzarlo, riprenderlo, un film da fare e da agire, non da pensare e decodificare, forse neanche da analizzare. «This film should be played loud», era l’incipit profetico di The Driller Killer, una dichiarazione esplicita di parentela tipologica con il concerto punk, con la dimensione esperienziale a prevalenza corporea della musica rock, con i suoi stimoli percettivi intensi e mondi da complicazioni intelletualistiche. Anche se ad oggi la poetica registica di Abel Ferrara ha avuto tempo di stratificarsi e maturare, e 4:44 Last Day On Hearth, smussate le intemperanze intossicanti degli anni giovanili ci regala derive introspettive e calibrate, tra le faglie accidentate del suo cinema resta incagliata una propensione non intellettualistica, azionistica, che lo porta a ritrarsi di fronte al Pasolini-feticcio letterario e alla mitologia di taglio erudito che lo investe in patria. Questa mitologia divergente e personale di Ferrara e Braucci si è formata leggendo le opere di Pasolini, vedendone i film con lo spirito dell’appassionato, dell’amante e del discepolo, ma non dell’esegeta-scienziato-letterato: «We were blown’away by the guy’s intellect» in cui «the guy» è Pasolini, dice Ferrara stesso «and his immagination, ‘U Know, So…I mean… my focus in this film was…’U Know… tryng to get to his immagination».

È la prossimità emozionale e immaginifica con il suo maestro, quella che cerca Ferrara, che non può e non vuole avere cura alcuna per le aspettative oleografiche di certa critica nazionale e che rifugge le derive spionistico-complottiste che si sprecano riguardo alla tragica scomparsa del poeta e che sono divenute parte integrante della sua immagine diffusa. Evita la domanda topica, quel «chi ha ammazzato Pasolini?», che in Italia fonda l’altro polo della sua ricezione a livello diffuso, il mistero Pasolini, quel miscuglio insondabile di realtà investigativa, diceria popolare, semplificazioni televisive, insabbiamenti e atti processuali che di fatto è entrato a far Parte della sua aura mitica. Insomma un Pasolini alternativo sotto molti punti di vista, questo di Ferrara, immune dalla semiosi localistica che invale da noi e che quindi, ancor prima di essere affrontato e valutato nella sua specificità filmica, andrà accolto e pensato proprio in ragione di queste sue costitutive ex-traneità, di questa sua volontaria non corrispondenza all’immaginario mitico italo-centrico che gli fa da sudario.