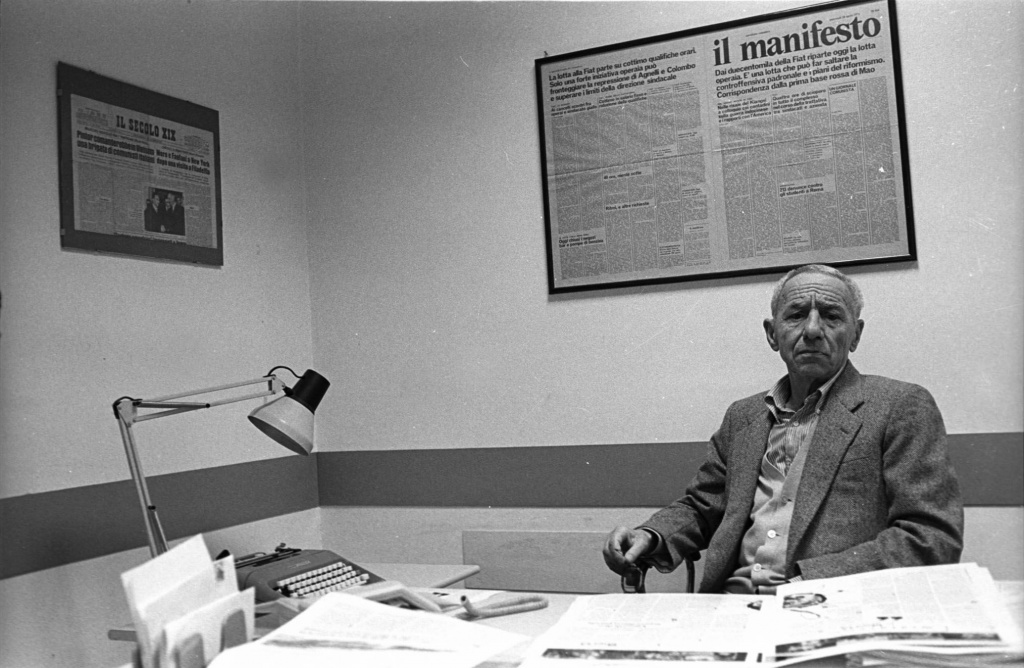

Credo che dobbiamo tutti qualcosa o molto al manifesto. Parlo del giornale di quest’ultima stagione salvato, per opera di chi ora lo fabbrica, dai marosi che stavano per annegarlo.

Ma penso anche ai suoi progenitori, la Rivista prima, e poi il tempo della unità dei suoi creatori, quello della loro separazione tra giornale e partito, della loro nuova e più ampia unità nella breve vita della nuova Rivista del manifesto.

In edicola è rimasto l’unico quotidiano ad esprimere la tendenza di sinistra che vuol mantenere aperte la critica al modello economico e sociale vincente e la ricerca di proposte per un’alternativa senza scivolare in un brontolio insignificante e fazioso. Una tendenza alternativa oggi espressa in molte modalità e forme diverse che questo rinnovato manifesto comprende ed ospita. «Rinnovato» ho scritto, ma senza che ciò significasse abbandonare l’ispirazione originaria.

Contrariamente a ciò che è avvenuto al partito cui i primi fondatori appartennero, da cui furono radiati e in cui poi in larga misura rientrarono, quando esso, il Pci, parve cercare una strada nuova, partecipando, infine, al tentativo di salvarlo dalla negazione di se medesimo. Senza riuscirci.

Quella che pareva una corazzata è affondata. Il vascello è rimasto a galla e continua a navigare tra le bufere. Una bella storia, di idee e di azioni.

Le idee, da qualunque parte – buona, cattiva o pessima – sono l’ovvia materia per le parole stampate, dai libri ai giornali, e ispirano le azioni. Ma è più rara la loro capacità di promuovere direttamente un movimento significativo o anche singoli eventi umani memorabili.

Tra questi, che furono numerosi, ne cito uno solo che fece storia: la straordinaria manifestazione del 25 aprile del 1994 promossa dal manifesto dopo la vittoria di Berlusconi alleato con gli ex fascisti, che dette inizio ad una resistenza unitaria ricordando agli immemori il rischio sempre latente del ricorso all’autoritarismo nelle crisi della democrazia.

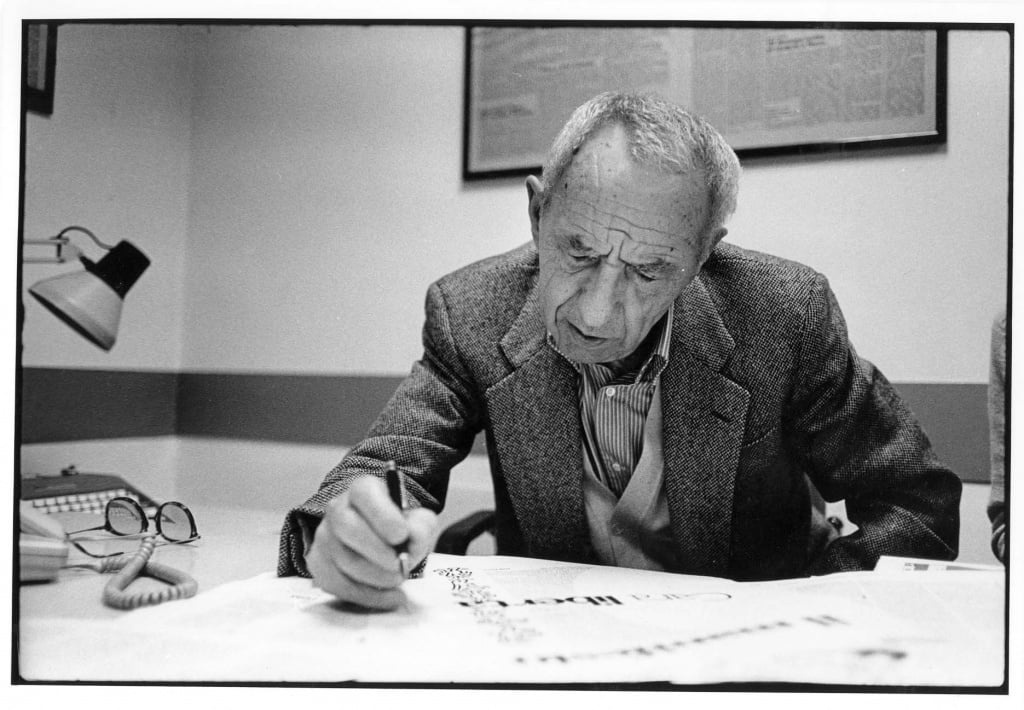

E il movimento nato attorno a questo giornale fu più che significativo: determinò saldi orientamenti morali e politici, volti alla trasformazione sociale che non solo espressero un partito della sinistra capace di un pensiero forte (e per nulla settario come spesso accade quando le proporzioni sono limitate) ma furono leva di aggregazioni che hanno durato e durano. Cioè espresse, attorno al gruppo originario, una comunità di donne e di uomini di forti ideali e di robusta tenuta – testimoniata fino ad oggi.

Non ho mai nascosto, anche scrivendo su queste colonne, la mia convinzione che l’aver offerto ai propri contraddittori – o, piuttosto, avversari – interni al vecchio partito, l’occasione di una sanzione, dovuta ad una norma statutaria sbagliata ma fino ad allora indiscussa, ha privato il Pci, con conseguenze pesanti, di gran parte di una corrente di sinistra attenta al mondo che cambiava.

Ma ciò non significa sottovalutare l’influenza che il tentativo di cercare una strada nuova da parte del manifesto (e poi del PdUPpC) ebbe comunque, anche sul Pci, fornendo all’ultimo Berlinguer più di uno spunto per un mutamento di rotta.

Fui io stesso ad essere incaricato di discutere con i compagni del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo le condizioni del loro rientro, poi avvenuto felicemente ma non senza difficoltà ed ostacoli. Non mancai di avvertire con sincerità il mio interlocutore che, già prima e soprattutto dopo la scomparsa di Berlinguer, il prevalere nel gruppo dirigente dell’ala più moderata era ormai determinante.

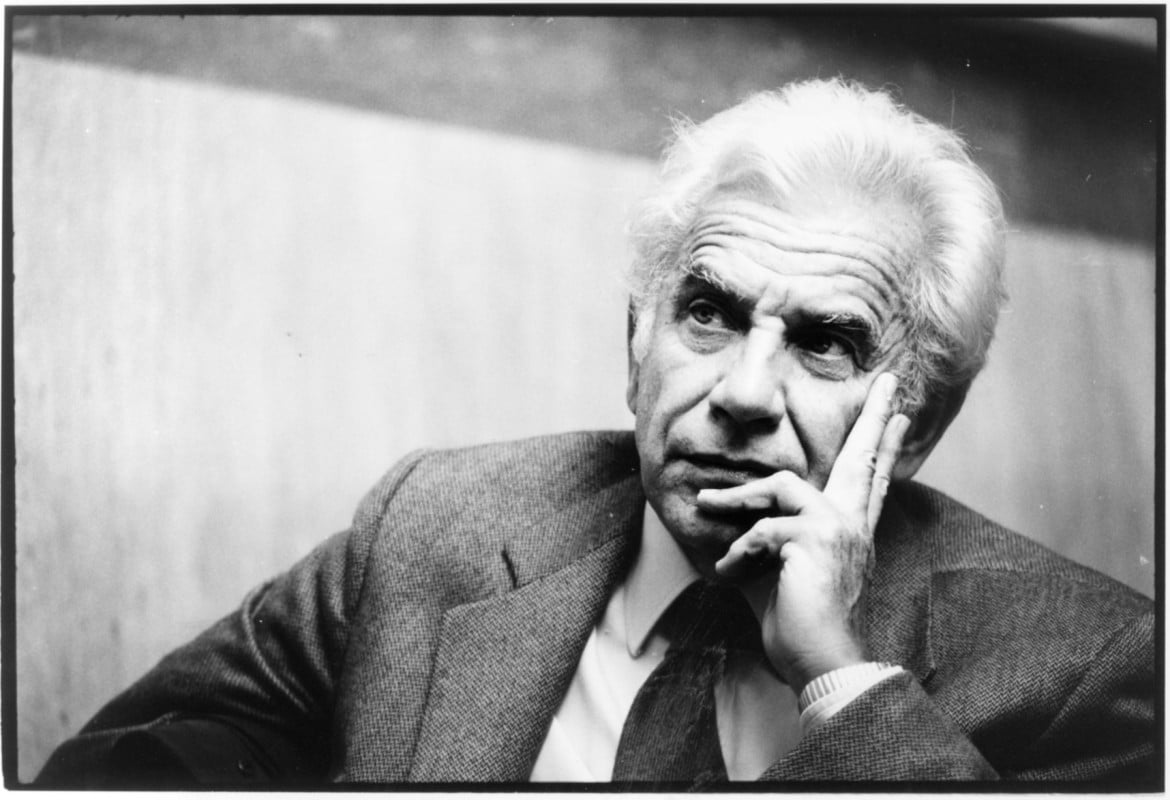

L’interlocutore era il caro e non dimenticato Lucio Magri, mio compagno nella direzione del Pci lombardo sul finire degli anni ‘60 e poi tra gli autori del manifesto e fondatore e capo del suo partito. Che portava in dote al Pci innanzitutto le acute riflessioni e le tendenze coraggiose sue (oltre che l’organizzazione, la stampa, i parlamentari e persino un piccolo capitale finanziario) in forte sintonia con quelle dell’ultimo Berlinguer.

Non bastarono ad impedire una deriva da tempo in atto. Ma non solo fu per me appassionante ritrovarsi e condurre una lotta comune sino all’episodio della Rivista del manifesto tra la fine del ‘900 e i primi anni del nuovo secolo.

Fu anche il tempo di molte nuove idee che si vengono ora riscoprendo pur senza il marchio e il diritto d’autore. Si diffonde a tal punto l’idea che la abissale differenza tra ricchezza e povertà, la rovina ambientale e, ora, la pandemia stessa non sono figlie della fatalità ma di un dissennato sviluppo, che persino tra alcuni dei maggiori gruppi capitalistici mondiali si manifestano propositi autocritici poco credibili ma molto significativi.

E cresce la consapevolezza che le promesse di una rivoluzione verde cui si accenna nel piano per la ripresa economica saranno carta straccia se non si muta il rapporto tra stato e mercato, tra lavoro e capitale, tra competizione esasperata e solidarietà, tra libertà come vittoria dei forti sui deboli e libertà come mutua comprensione e reciproco aiuto.

Cinquant’anni sono pochissimi per la causa che sta scritta sopra la testata del manifesto.

La parola «comunista» è stata fraintesa e infangata da altri. Non significa un regime e meno che mai un regime di soffocamento della libertà di ciascuno e di tutti, ma l’esatto contrario. È un modo di pensare il mondo e i rapporti tra gli uomini e tra gli uomini e le donne, oggi ancora dominati dalla prevaricazione innaturale e barbara tra chi ha tutto e chi non ha niente, tra i valori di un mondo moribondo e quelli di un mondo nuovo che stenta a nascere.

Ma gli zombie hanno ancora tanto potere e tante armi, armi per uccidere e armi per dominare i cervelli. Il dramma attuale è che quella che si chiamò sinistra ha in grande misura rinunciato al suo essere per ottenere un posto a tavola.

Il suo essere è innanzitutto la criticità del pensiero. Il manifesto vive perché a questa rinuncia non ha ceduto. Tanti auguri, mille di questi giorni.