La prima volta che comprai il manifesto credo fosse uno dei primi giorni d’università, alla Sapienza nel 1985. Avevo 18 anni e il giornale mi sfidava con un linguaggio complesso e, allo stesso tempo, mi aiutava ad individuare la mia identità socialista e libertaria che all’epoca non riuscivo a definire.

Lo compravo, lo leggevo con qualche difficoltà per via della mia scarsa preparazione culturale, lo portavo nelle tasche dei pantaloni e la sera a casa lo dispiegavo e lo gettavo in un angolo della stanza. Vedere quella pila lievitare negli anni è stato come misurare la mia crescita personale.

Nel triennio 89-91 il manifesto fu una bussola nella tempesta di un mutamento storico impressionante e, nel breve periodo della Pantera, fu l’unico giornale a schierarsi fino in fondo con l’occupazione, anche quando scoppiò il putiferio per via del fatto che un gruppetto di studenti aveva invitato presso la facoltà di Statistica un paio di ex brigatisti, per discutere della storia dei movimenti.

Solo questo giornale difese l’iniziativa da un profluvio di insinuazioni e strumentalizzazioni che ancora ricordo con fastidio. Mi sentii offeso dal processo alle intenzioni perché noi della Pantera eravamo l’opposto di quel mondo.

Nelle «commissioni» eravamo tutti contro la pena di morte e l’ergastolo. Non possedevamo le categorie per accettare qualunque tipo di «giustizialismo», figuriamoci la giustizia fai da te della «lotta armata», basata su analisi che ci sembrava facessero acqua da tutte le parti, noi volevamo emancipare il movimento da ogni tendenza autoritaria, quindi non accettammo di non poter parlare liberamente di qualunque cosa. Il manifesto lo comprese.

Leggendolo assiduamente ho anche imparato nel tempo a leggere tutti gli altri quotidiani. Negli anni ’80 e ’90 non avevo soldi ma rimediavo i giornali alla Stazione Termini, perché all’epoca venivano distribuiti gratuitamente sui treni. C’era un posto dove venivano accatastati, in fondo a via Marsala. Gli unici che non si trovavano in quelle cataste erano il manifesto e l’Unità. Il primo lo compravo comunque come forma di sostegno alla cooperativa, l’Unità potevo averlo nella sede a due passi da piazza Aldo Moro.

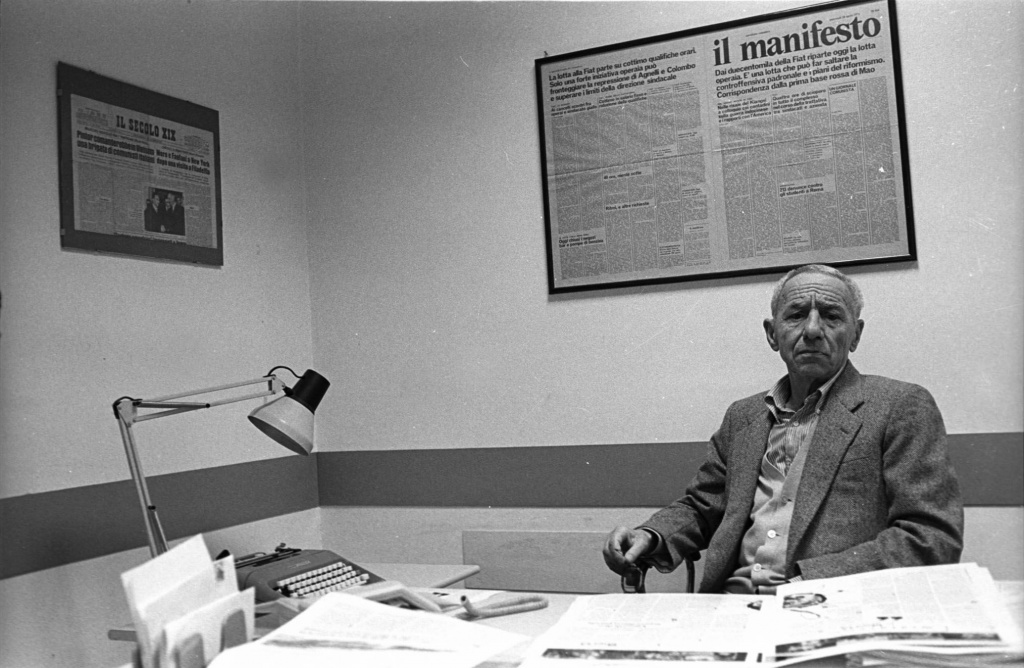

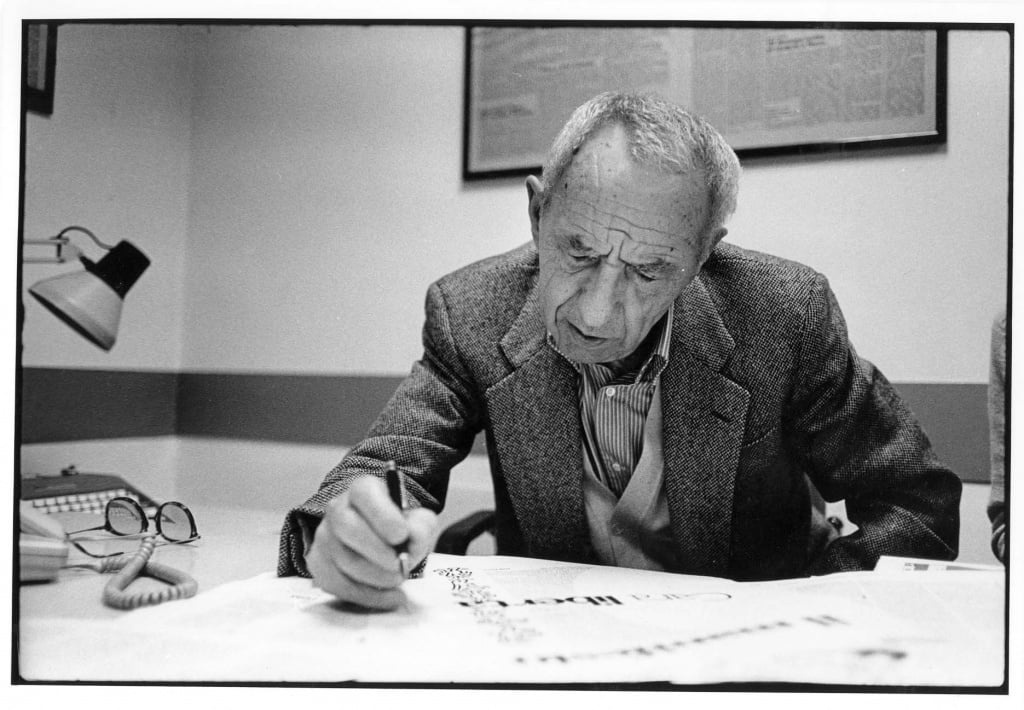

Diventai casualmente amico di Stefano Chiarini, l’unico giornalista europeo che rimase sotto i bombardamenti a Baghdad nel 1991. Lo conobbi per puro caso verniciando la farmacia della sua compagna per svoltare qualche lira. Stefano mi mandava i libri della Gamberetti e fu lui ad invitarmi la prima volta nella sede del giornale.

Arrivò presto la fine degli anni ’90, scrivevo su Cinema Nuovo e avevo voglia di lavorare, volevo fare cinema, andare «oltre», così gettai un camion intero di cianfrusaglie, mobilacci rimediati qua e là, riviste, cataloghi, locandine di iniziative di ogni genere e buttai la pila di giornali accumulati in 15 anni: fu allo stesso tempo una liberazione e una pena.

Ma continuai a leggere assiduamente il giornale, le pagine politiche erano per me un punto di riferimento, infatti nel 1999, al cinema Sacher, invitai Rossana Rossanda e Pietro Ingrao a discutere intorno ad un film documentario che con Guido Chiesa avevamo fatto a 4 mani, Non mi basta mai. Il film racconta la vicenda dei 45 giorni alla Fiat e la successiva marcia dei 40.000 attraverso la storia di alcuni ex operai estromessi fabbrica. Quel dibattito mi riempì d’orgoglio.

Ingrao, dopo aver duellato con Rossanda sulla interpretazione dei fatti storico-politici rappresentati, fece una analisi estetica del film, dell’uso dei repertori, del colore e del bianco e nero. Un privilegio raro, per un regista.

Mi venne voglia di scrivere cose diverse dal cinema e cominciai proprio su queste pagine. Il mio primo lungometraggio di finzione, Velocità Massima, è letteralmente tratto da un articolo che ho scritto per il giornale. Era un lunghissimo reportage sulle corse automobilistiche clandestine.

Ho poi scritto, e continuo a farlo, anche per altre testate ma scrivere per il manifesto mi fa un piacere particolare.

Dopo Genova 2001, il manifesto non smise di farsi domande su chi avesse assassinato Carlo Giuliani, picchiato a sangue i manifestanti, praticato la tortura a Bolzaneto ma anche su chi e come avesse «ammazzato» il movimento, sul perché quel movimento fosse evaporato con una impressionante velocità.

Ricordo articoli sul G8 ben oltre l’11 settembre che arrivò a cancellare tutto il resto.

Articoli che mi indussero ad occuparmi di quei fatti in maniera non episodica. Non potevo però prevedere che, saltando un decennio, mi sarei ritrovato oggetto di un dibattito su queste pagine proprio intorno al mio film Diaz.

Infatti l’indomani dall’uscita, nel maggio del 2012, vi si accese un dibattito molto interessante e anche doloroso, perché ci fu chi non comprese il film, com’è normale che sia, ma anche chi lo attaccò «da sinistra».

Quando andai a Pordenone per presentarlo al Cinema Zero, alcuni militanti di Rifondazione mi strattonarono, mi minacciarono addirittura, sventolandomi sotto il naso un volantino che riportava un violento articolo contro il film uscito proprio su queste pagine. Purtroppo lo zdanovismo è un riflesso condizionato di una parte della sinistra.

Due interventi molto decisi di Ida Dominijanni e Fausto Bertinotti corressero il tiro di quelle polemiche psicanaliticamente molto interessanti, infatti chi le sollevò ebbe delle chiare responsabilità nel disastro di Genova.

Le copertine nei giorni del G8 di Genova 2001

Anche durante la pandemia la lettura di questo giornale mi ha supportato, gettando luci nelle ombre di un presente difficile da capire e l’ultimo mio articolo risale a febbraio, sulla nascita sbilenca del governo Draghi. Ormai faccio parte della famiglia.

A luglio ricorrerà il ventennale di Genova, un evento che ha cambiato la forma stessa della nostra democrazia.

Sono convinto che il giornale non dimenticherà di riportare la discussione su quegli avvenimenti con la giusta prospettiva. Insomma lunga vita al manifesto.