C’era un ragazzo che voleva fare il giornalista e si ritrovò a imparare il mestiere nella redazione di un quotidiano unico al mondo. Aveva 23 anni quando arrivò lì dentro senza sapere né leggere né scrivere (diciamo così), ma pochi mesi dopo fu inviato a seguire un tragico fatto di cronaca.

Un bambino di sei anni, Alfredo Rampi, Alfredino, era caduto in un pozzo artesiano a Vermicino, un piccolo paese vicino alla capitale. Il pozzo era stretto ma profondo e il bambino non riusciva a risalire, le pareti di fango erano scivolose, non c’erano appigli e nessuno riusciva a tirarlo fuori neanche con una corda.

Il fatto divenne in poche ore un evento mediatico, giornalisti di tutte le testate italiane ed estere si precipitarono in quello spiazzo polveroso, le televisioni facevano a spallate per accaparrarsi una qualsiasi immagine, la mamma disperata ma dignitosa, il papà un po’ in disparte, e poi politici di tutta Italia. A cominciare dall’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Cominciò una frenetica corsa per cercare di salvare il bambino, ci provarono in molti, acrobati, contorsionisti capaci di infilarsi in un quel buco maledetto, arrivarono carrucole, ruspe, si cercò di scavare una galleria laterale per poter prendere Alfredino arrivando da sotto. Ma ogni tentativo falliva miseramente.

Però il bambino era ancora vivo, parlava da un microfono calato nel pozzo, ci faceva sentire la sua voce e lui poteva sentire quella della sua mamma. Era giugno, faceva molto caldo, la polvere si appiccicava al sudore dei soccorritori, guidati dal capo dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli che l’anno dopo sarebbe diventato responsabile della Protezione civile.

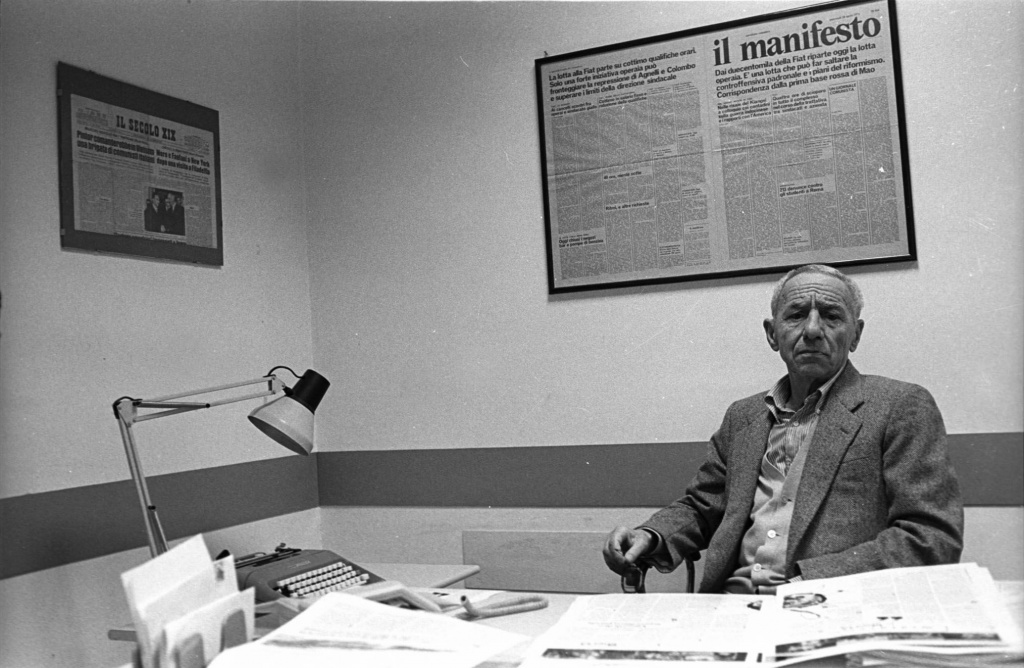

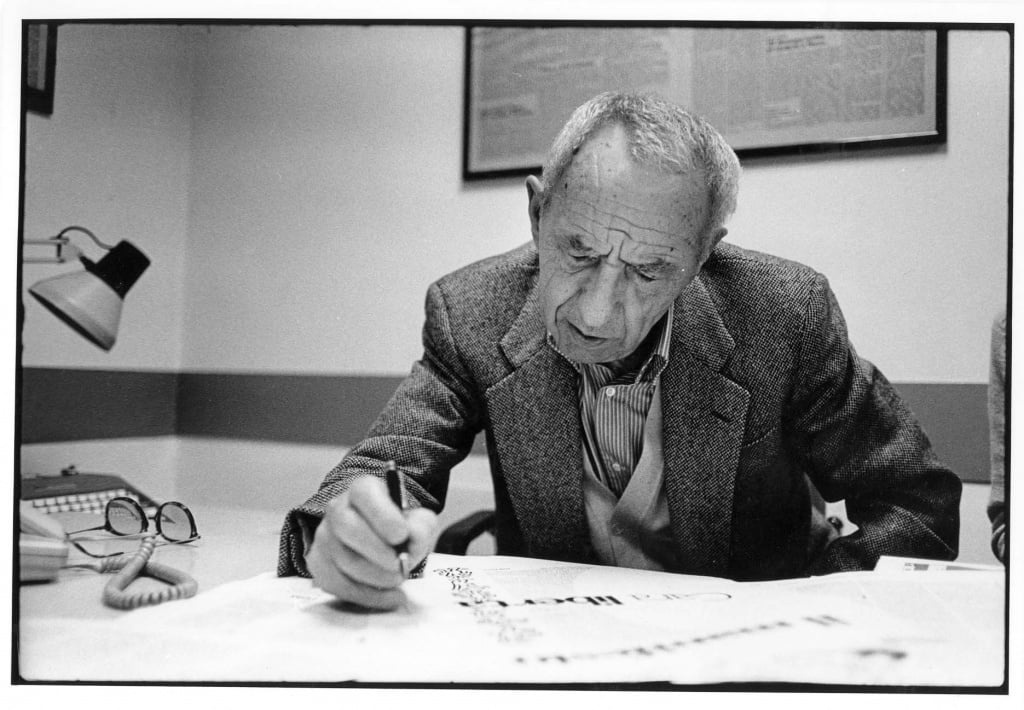

I giornali pubblicavano pagine e pagine di cronaca, interviste, analisi, commenti. Il ragazzo invece aveva a disposizione una cinquantina di righe, poco più della metà di questo articolo, magari affiancate da altrettante parole scritte da chi commentava l’episodio. A cominciare da Luigi Pintor, che in 45 righe riusciva a trasmettere le emozioni giuste.

Alfredino morì in quel pozzo dopo tre giorni di agonia, il ragazzo quella notte si mise a piangere. Ma aveva superato la sua prima prova, professionale e umana.

E non fu l’unica.

Pochi mesi dopo, venne mandato nella campagna intorno a Viterbo. Alcuni terroristi di Prima linea, dopo una rapina in banca, avevano ucciso due carabinieri ed erano fuggiti in pullman, per poi scappare nei boschi della Tuscia. Cominciò una gigantesca caccia all’uomo, che durò tre giorni. Il giovane cronista non aveva un tesserino che garantisse la sua professione, solo un pezzo di carta spiegazzata che certificava che lui lavorava per il manifesto. E con quell’improbabile lasciapassare si trovò con una pattuglia che seguiva le tracce dei terroristi in fuga.

I cani scoprirono del sangue sull’erba e poco dopo si sentirono raffiche di mitra a poca distanza. In quel bosco non si poteva vedere chi sparava e dove, i militari e i due cronisti al seguito avevano paura, molta paura. Ma per fortuna ne uscirono vivi.

Ovviamente, anche stavolta, i giornali avevano mandato sul posto inviati che dormivano negli alberghi, mentre il nostro ragazzo era costretto a partire da Roma la mattina a tornare in redazione la sera per scrivere il pezzo, le solite 50 righe. E non fu facile neanche farsi ridare i soldi della benzina dal mitico Giuseppe Crippa, burbero amministratore delle casse del giornale. Quasi sempre vuote (infatti il ragazzo lavorava gratis).

Furono giorni vissuti intensamente insieme ad Alberto Ferrigolo, corrispondente da Venezia del giornale. Si dormiva sul divano di Pietro Folena, segretario del Pci di Padova. Si lavorava in mezzo a centinaia di persone che aspettavano davanti all’ospedale. E piangevano per la ineluttabile scomparsa del segretario (allora non si diceva leader), amato da tutti, compagni e avversari.

L’agonia di Berlinguer durò tre giorni, alla fine Pertini volle portare a Roma sull’aereo presidenziale il suo «amico fraterno: è come un figlio, un compagno di lotta», dopo aver pianto abbracciando Pietro Ingrao. Rossana Rossanda, con coraggio, scrisse un articolo in cui fece prevalere l’analisi critica sull’emozione. Pintor scrisse invece un pezzo di cuore e di cervello: «È morto un buon comunista».

Il ragazzo tornò a Roma in cuccetta, dopo aver vissuto un’esperienza tragica ma fondamentale per la sua formazione.

Una dimostrazione che solo al manifesto poteva accadere qualcosa del genere, il terzo miracolo in pochi anni. Il quarto si verificò nel 1998, quando quell’ex ragazzo fu eletto direttore.