Esattamente cinquant’anni fa veniva pubblicato La doppia elica, il racconto della scoperta del Dna dal punto di vista di uno dei suoi autori, James Watson. Fu un libro fondamentale per la divulgazione della genetica ed è nella lista delle ottantotto opere che «plasmarono l’America», secondo la Biblioteca nazionale degli Usa.

Generò anche molte controversie, perché sminuiva il contributo di colleghi come Rosalind Franklin, scomparsa dieci anni prima.

Da allora, l’interesse del pubblico nei confronti della genetica si è concentrato soprattutto su un interrogativo: nel destino di una persona conta di più il suo Dna o l’ambiente in cui cresce? Una risposta univoca non esiste, perché la domanda si declina diversamente a seconda del significato che diamo a «destino» e «ambiente». In questo mezzo secolo, semplificando molto, la ricerca ha oscillato tra due posizioni: il determinismo genetico, secondo cui il Dna influenza persino il comportamento, e una visione più sfumata in cui i meccanismi dell’ereditarietà sono permeabili ai segnali provenienti dall’esterno.

LA SCOPERTA RECENTE dell’epigenetica – cioè la trasmissione ereditaria di informazioni non contenute nel Dna – e della trasmissione genetica orizzontale tra specie diverse, ha poi notevolmente complicato il quadro. Rispetto all’epoca di Watson, la divulgazione scientifica corretta della genetica è diventata molto più difficile.

La questione interessa persino la Nasa, che sulla carta dovrebbe occuparsi di stelle e pianeti, al limite di marziani. Nelle missioni sulla Stazione spaziale internazionale, in cui gli astronauti rimangono in orbita per molti mesi di seguito, è necessario controllare gli effetti sull’organismo delle particolarissime condizioni a cui è sottoposto, a partire dall’assenza di gravità. Per pianificare missioni sempre più lunghe, come quelle che (forse, un giorno) ci porteranno su Marte, occorre capire quali geni sono coinvolti nell’adattamento alle condizioni spaziali, magari per individuare gli astronauti con il Dna più adatto all’impresa.

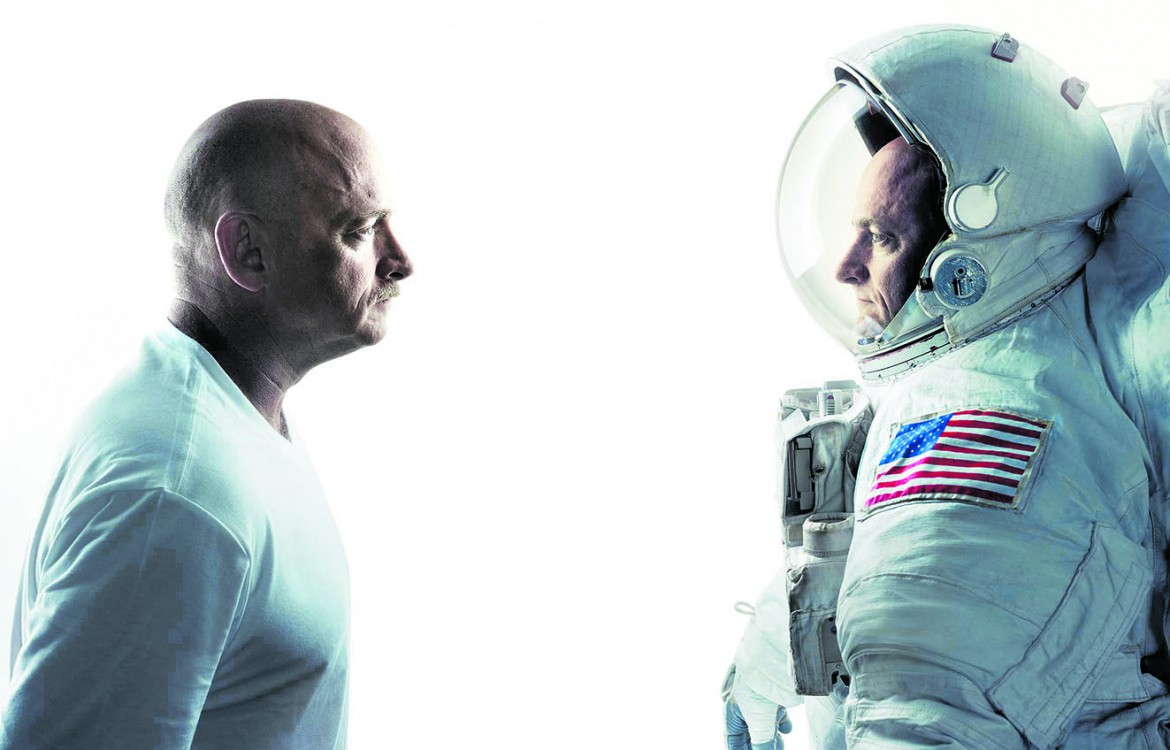

PER QUESTO TIPO DI MISURE, la Nsa dispone di un laboratorio ideale: la coppia di gemelli omozigoti Mark e Scott Kelly, cinquantaquattrenni e astronauti entrambi. I Kelly hanno lo stesso Dna e un background ambientale molto simile. La Nasa ha spedito Scott per un anno sulla Stazione spaziale, mentre Mark è rimasto a terra come termine di confronto. I due astronauti sono stati monitorati in dettaglio prima, durante e dopo la missione, per rilevare quali parametri biologici sono più influenzati dal soggiorno spaziale. I risultati di questo esperimento non sono ancora stati pubblicati, ma nelle ultime settimane la Nasa ha dato le prime anticipazioni. E qualcuno, leggendole, è saltato sulla sedia.

In un comunicato di gennaio, la Nasa affermava che «il 93% dei geni di Scott Kelly è tornato alla normalità dopo l’atterraggio, mentre il 7% dei geni riportava cambiamenti persistenti». L’informazione, inizialmente ignorata, è stata rilanciata questa settimana con clamore. Usa Today, Newsweek, Cnn e People hanno titolato «Il Dna degli astronauti è cambiato nello spazio» o «Il Dna di Scott Kelly non è più lo stesso del gemello».

Messa così, è una notizia bomba. Anche se misurare le differenze genetiche è un’operazione complicata, gli scienziati generalmente concordano che il Dna umano differisca da quello di uno scimpanzé del 4%, e da quello di un gatto per il 10%. Cambiare il 7% dei geni di un astronauta, dunque, equivale a trasformarlo in un altro animale. «Posso smettere di chiamarlo mio fratello gemello!», ha twittato lo stesso Scott Kelly.

OVVIAMENTE, LE COSE non stanno così e i due astronauti sono tuttora gemelli. La variazione del 7% non è nei geni ma nella loro «espressione», come ha specificato la Nasa con ritardo. I geni, infatti, sono sequenze di Dna che codificano le proteine utilizzate nelle cellule. Dato che proteine come l’emoglobina o l’insulina sono presenti in svariate specie, non è affatto sorprendente che gatto e Homo sapiens abbiano molti geni in comune.

Oltre ai geni, però, moltissimi altri elementi (sia nel Dna che in altre parti della cellula) determinano l’ «espressione» di un gene, cioè quando e quanto ognuno si debba attivare per produrre la sua proteina. Questa fitta e in gran parte sconosciuta rete di interazioni genera la complessità e l’unicità di ogni organismo. E allora non c’è nessuna sorpresa: è del tutto ragionevole che in condizioni diverse l’organismo si adatti per intensificare certe funzioni e rallentarne altre. Basta una vacanza in montagna per aumentare la produzione di emoglobina e l’espressione del gene corrispondente. E una fetta di torta ha lo stesso effetto sull’insulina. Che un anno nello spazio lasci qualche valore alterato è una non-notizia.

Tuttavia, la scoperta è rilevante perché descrive nel dettaglio i meccanismi che permettono di adattarsi all’ambiente spaziale. Secondo i biologi della Nasa, a risentirne sono soprattutto i geni che regolano l’assorbimento di ossigeno (sulla stazione spaziale ce n’è meno che sulla Terra), i fluidi corporei e le ossa (per supplire all’assenza di gravità), i meccanismi di riparazione del Dna (per la grande quantità di raggi cosmici assorbiti dagli astronauti). Più interessante è l’allungamento dei «telomeri», le estremità dei cromosomi che si accorciano con gli anni e la cui lunghezza sembra legata alla longevità.

I TELOMERI, però, si accorciano rapidamente dopo il ritorno sulla Terra. Curiosamente, anche secondo la teoria della relatività il tempo per il gemello in viaggio dovrebbe rallentare e ringiovanirlo, dando vita al «paradosso dei gemelli» studiato da Einstein. Anche se Einstein si riferiva a velocità molto più elevate di quelle reali.

Se i dati non sorprendono granché, è interessante esaminare come una fake news circoli persino in ambito scientifico. Il sensazionalismo dei media non è il solo responsabile. La bufala era suggerita già nella vaghezza dei comunicati della Nasa. Gli stessi astronauti, nonostante l’ironia, hanno alimentato l’equivoco sui social networks. La Nasa ha dovuto correggere se stessa in un nuovo comunicato. Sarebbe stato forse meglio aspettare la pubblicazione degli articoli scientifici, in cui i dati saranno riportati con un linguaggio meno accattivante ma più accurato.

RESTA L’IMPRESSIONE che l’ambiguità sia stata ricercata deliberatamente dagli scienziati. Avviene sempre più spesso, secondo uno studio del 2014 apparso sul British Medical Journal sulle ricerche compiute nelle università inglesi. I comunicati stampa dei ricercatori, usati come unica fonte dalla maggioranza dei giornalisti scientifici, contengono messaggi distorti nel 40% dei casi e nessi causali inesistenti nel 33%.

La stessa Nasa negli ultimi anni ha adottato modalità di comunicazione sempre più «pop» nell’annunciare «terre gemelle», viaggi su Marte o segnali extra-terrestri, fino a collaborare con gli studios di Hollywood. Rimane da capire se l’attenzione mediatica aiuterà gli scienziati a resistere ai tagli di Trump o se la Nasa rimarrà vittima dei suoi tweet, proprio come il presidente.