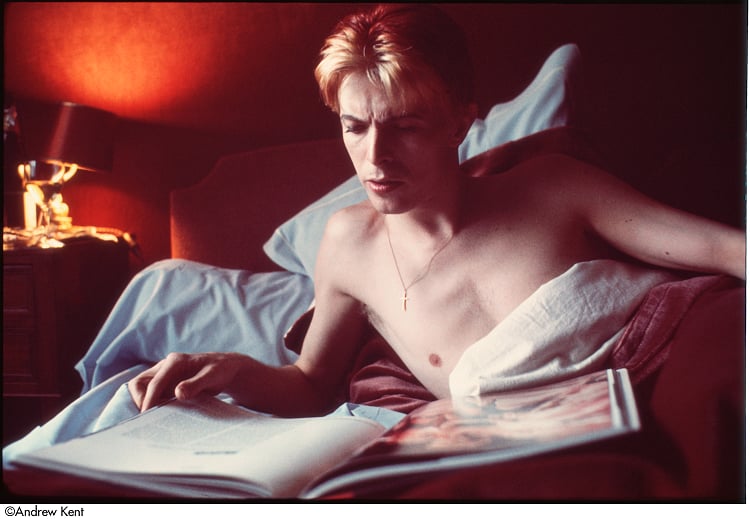

Quando ho sentito la notizia sono rimasto stordito per qualche tempo. Perché con David Robert Jones (vero nome), meglio noto come David Bowie, è morto non solo l’uomo e l’artista ma l’essere rinascimentale disegnato da Leonardo Da Vinci. Sfido chiunque, anche chi si mette le bistecche addosso (Lady Gaga, ndr) ad aver la carriera e soprattutto la vita che ha avuto questo poliedrico 69enne che ci ha lasciato con un album, Blackstar, capolavoro testamentario. Sfido altresì chiunque a nascere e crescere a Londra, quartiere di Brixton – durissimo, interrazziale, povero e molto violento – negli anni ’50 e ’60. Era quasi infrequentabile, salvo per la storica Brixton Academy. E lo era tanto più per un ragazzo esile, biondo, riccioluto, con un occhio di un colore e uno di un altro.

Ma David non era la «mammoletta» che poteva sembrare, aveva idee. Da vendere e tantissime. Che si sono sviluppate in più di 40 anni di carriera sfavillante. Ero tra i fortunati del mitico concerto del ’72 al Rainbow Theatre di Finsbury Park, Londra, e subito si avvertiva che questa era una alba diversa rispetto a quanto avevamo idolatrato sino ad allora. Per uno come me che ben poco spiccicava l’inglese quella fu una giornata indimenticabile. Anche perché in quegli anni gli ormoni erano sempre molto carichi e tra le fan dell’androgino c’erano bowiane conturbanti che – quando David iniziò il concerto che in seguito sarebbe passato alla storia – si scatenarono mostrando di tutto e di più: fu uno tsumani ormonale. Io avevo un biglietto dell’ultima fila del terzo anello, praticamente lo sentivo e vedevo da Roma, ma poter dire di esserci, confrontarsi con quel Fenomeno, specchiarsi nel suo Immaginifico mi bastava. Eccoli: Ziggy Stardust and The Spiders From Mars. Con Mick Ronson, da allora uno dei miei chitarristi preferiti, che impazzava, «solisteggiava» e ammicava sessualmente nell’ambito di un grandissimo gioco inventato dal capobanda David per far parlare di sé. E non a caso il giorno dopo tutti i giornali, e ancora adesso, ne parlarono e scrissero. Così come si dilungheranno sul celeberrimo bacio berlinese con l’amico Lou Reed. Che Lou mai negò e su cui – con il suo sorriso sghembo mi disse: «In quegli anni berlinesi… Con quello che avevamo nelle vene solo un bacio?». E ancora: «Paulo ma cosa ne so, cosa ne sappiamo? La stampa se ne inventa così tante».

Nessuno era come Bowie. In quel che proponeva incanalava tutto. Musica, arte visiva, balletto, estetica, rock e classica e avanguardia. Era il perfetto stirneriano, il Nichilista. Ma nel senso sublime del termine. L’Imprendibile. L’Imprevedibile Quello di cui non ci si poteva mai fidare di cosa stesse architettando assemblando, combinando, pensando. Ecco, io l’ho sempre rispettato perché al Rainbow, ai miei giovani e ignoranti occhi, mi appariva come un genio del Rinascimento. E se la metà delle falsità sessuali su di lui era vera andava bene lo stesso. Con quella testa poteva fare quel che voleva. Infatti lo ha fatto. Stupendoci e spiazzandoci anche nella morte. Come aveva fatto in vita. Prima di lui c’era Clapton «manolenta» paragonato a dio sui muri, neri di fuliggine, delle periferie londinesi; c’era il mancino del diavolo, Jimi Hendrix, c’erano i maledetti angeli della morte Janis Joplin e Jim Morrison. Quelli erano gli eroi di quegli anni indimenticabili, gli eroi dell’unica, sincera, vera rivoluzione del Novecento: il rock’n’roll. L’impressione che ebbi al Rainbow è che questa creatura androgina, bellissima, durissima, sofisticatissima assomigliava a un ciclone coloratissimo e rumorosissimo lì presente per dirci che c’era anche lui e che voleva cambiare non solo la sua vita ma anche la nostra. E ci è riuscito, eccome. Non sono mai stato un fan scatenato del glam rock, a 18 anni ho avuto il piacere e l’onore di conoscere uno dei primi amici ed estimatori del signor Jones, scusate ma io lo chiamo cosi, cioè Marc Bolan dei Tyrannosaurus Rex; frequentavamo lo stesso ristorante vegetariano londinese, di gran lusso e dalle parti di King’s Road. Solo che a me venivano i geloni a furia di pulire piatti e pentole.

Il signor Jones, però, non era affatto glam. Si atteggiava. Perché allora era di moda. Ma, come è capitato sempre nella sua funambolica carriera, lo usava a suo piacimento, come gli andava, e questo ha fatto nel corso della sua fantasmagorica carriera dove non si tirava mai indietro, come ogni Artista Vero fa e farà sempre, sia anche per cimentarsi in un western improbabile, con e di Leonardo Pieraccioni, o in un lunghissimo soliloquio di Adriano Celentano che lo infastidì non poco e si vide chiaramente. Cresciuto in Inghilterra, fu colpevole di un unico crimine orrendo (con la complicità della moglie Angela/Angie che lo ha pianto disperatamente al Celebrity Big Brother anche se «non ci vedevamo da 40 anni»), quello di aver chiamato Zowie il loro unico figlio maschio, il riverito e rispettato cineasta Duncan Jones. Sì Zowie Bowie. Imperdonabile. David l’ho visto tante volte. In Italia, in Europa. E ogni volta sono uscito da un suo concerto frastornato. Colpito come con un bastone di balsa. E sempre con in mente la stessa domanda: «ma cosa ho sentito e visto? Cosa ho provato e provo? Cosa devo e posso sentire dopo questo?». Un genio a tutto campo. Vero e unico e politico. Estremamente pesante ma sempre inesorabilmente signore. David Jones/David Bowie non faceva rock, faceva Musica. E altro. Molto altro.

Rivoltava come guanti gli ascoltatori ricordando loro, nota dopo nota, che noi siamo/eravamo qui, come cantano i Pink Floyd per apparire – sempre loro – nel «great gig in the sky» (il grande spettacolo nel cielo). Fioche, tremolanti candele shakespariane. Sinceramente dico che dopo Lou Reed, il padre che ho perso maledettamente troppo presto, e Lemmy dei Motörhead, non so proprio come finirà questo concerto unico. Se ne sono andati in punta di piedi, ci hanno lasciato la loro musica, le loro parole, le loro idee, le loro sensazioni, i loro e i nostri sogni e incubi. Non lo so e non lo voglio sapere. Voglio qui solo ricordare un episodio curioso, per me ancora esilarante. Tanto per capire chi era il signor Jones. Il ricordo va al debutto, in sordina, del tour italiano del ’91 del suo nuovo gruppo, i Tin Machine. Li porta David “Fate un passo indietro” Zard (una espressione classica del promoter rivolta al pubblico più turbolento, ndr). Inizio alle 20 e chiusura alle 22. Zard mi dice, ’Il signor Bowie, ha fame ed è una buona forchetta’. Questo lo so già perché più falso magro di così si finirebbe penzoloni sulla forca. Zard mi chiede subito suggerimenti e io consiglio il mio ristorante preferito. Dove a sgobbare e a sudare in cucina ci sono cuochi, gli chef stanno in tv. Zard chiede a Bowie se può essere di suo gradimento e David, impeccabile dopo un’esibizione faticosissima ma da favola, in macchina lo guarda e sorride rispondendogli «come suggerisce Mr. Zaccanini, Paullo». E via di corsa verso l’agognato porto culinario. Entro di corsa nel locale, deserto e dove si sta sparecchiando, e chiedo se si può mangiare; aggiungo che David Bowie vorrebbe mangiare lì perché io, cliente affezionatissimo, gliene ho parlato magnificamente.

Il pacato gestore con marcata calata umbro-marchigiana guarda dubbioso prima il cognato, poi la cucina e infine il grande orologio a muro che segna le 22,30. Stritolandosi le mani e sudando freddo mi fa: «’Dotto’ sono, siamo onorati che il dottor Bowie vole mangià qua da noi, ma come se fa, la cucina sta a chiude…». Trasecolo ma non mi perdo d’animo, corro fuori, riferisco a Bowie che agile scende dalla macchina e trafelatissimo entra con me nel ristorante. A mani giunte reitera la richiesta. Stessa risposta: La cucina è chiusa». Ringraziamo comunque sentitamente e mentre stiamo entrando di nuovo in macchina Bowie mi dice, guardando la notte stellata: «La luna sarà anche seria (da un verso di ’Let’s Dance’, ndr) ma ora ho proprio fame. Tanta. Possiamo essere eroi per un solo giorno ma affamati mai, specie di notte, vero Paullo?». Vero signor Jones/Bowie.