Nel suo discorso in occasione del centenario del Partito comunista cinese, il presidente della Repubblica popolare Xi Jinping ha scelto la strada della retorica capace di fomentare l’identità nazionale, sia internamente, sia nella sua proiezione esterna. Sui media internazionali il secondo aspetto è quello che è stato più sottolineato, ma i riferimenti più specificamente interni rivestono una rilevanza particolare in questa fase della storia cinese.

Il Pcc arriva al centenario con l’obiettivo di avere eliminato la povertà nel paese (nonostante i dubbi al riguardo – espressi perfino tempo fa dal primo ministro di Pechino – rimane un elemento che propagandisticamente il Pcc utilizza come un dato acquisito) e la vittoria sul Covid, nuovo termometro della grande simbiosi tra la popolazione e il partito. All’interno di quel tacito patto tra Pcc e cittadini, si è anche incastonato il superamento del virus e con esso, al di là delle incertezze iniziali, la percezione che il Partito-Stato si sia mosso per garantire ai cittadini una risposta efficace sul tema sanitario, un campo nel quale non sempre la popolazione cinese si è sentita tutelata.

Come in altri discorsi precedenti, Xi Jinping ieri ha sottolineato dunque il ruolo del Pcc come «rappresentante» di tutti i cinesi. Può suonare strano alle nostre orecchie ma Xi Jinping, legando il destino del paese a quello del Partito, ha citato più volte la relazione di sangue tra socialismo e cinesi, ricordando i successi (senza citare ovviamente gli aspetti più controversi) del «modello» al quale Xi attribuisce una validità riconosciuta dai fatti: «il socialismo con caratteristiche cinesi», dice Xi Jinping, ha dimostrato di essere un sistema funzionale, capace di garantire benessere, sicurezza e difesa degli interessi nazionali.

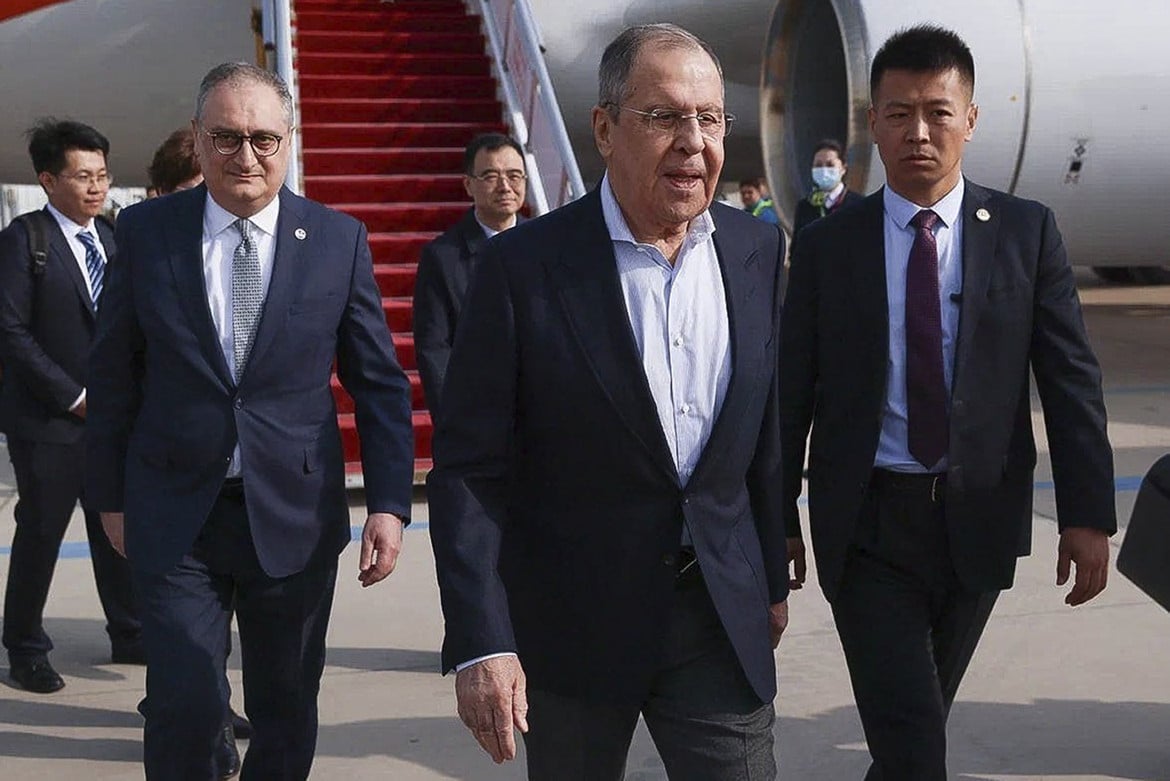

Date queste premesse la parte del discorso riservata al resto del mondo non può che proseguire allargando il campo: il «modello cinese» funziona, dice Xi; perché dunque qualcuno vorrebbe cambiarlo adattandolo a valori che in Cina sono percepiti in modo diverso, è la domanda retorica sotto traccia di Xi. Il numero uno ha poi ricordato l’ascesa pacifica (un refrain di qualche anno fa, già utilizzata prima che Xi arrivasse al potere) del Paese a confermare che riguardo il «modello» non c’è alcuna volontà di esportarlo, né con le buone né con le cattive. Per dirla in modo tranchant, la Cina vuole fare affari per migliorare la vita della propria popolazione, non realizzare i desideri di altri paesi sul proprio territorio e neanche conquistare e imporre il proprio modello ad altri paesi.

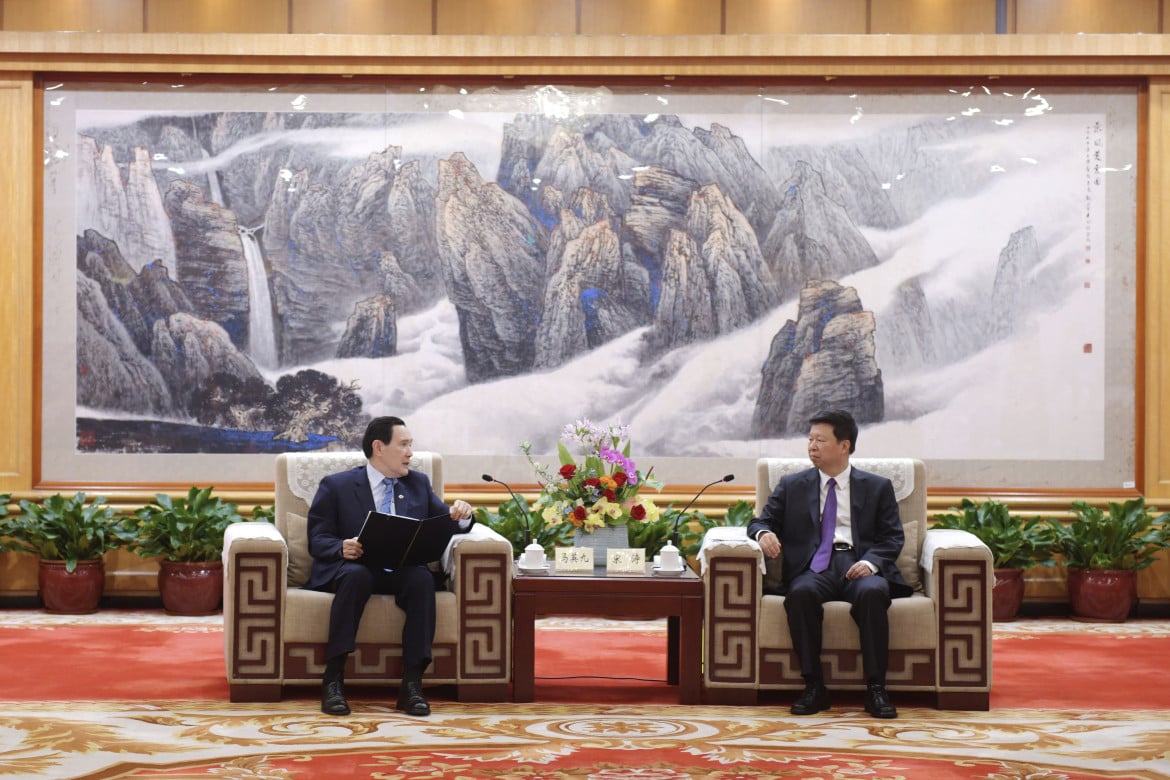

Il terreno si è fatto più scivoloso quando Xi Jinping ha parlato di «riunificazione», alludendo a Taiwan. Mossa propagandistica a soddisfare i più nazionalisti o è davvero in agenda la riconquista dell’isola? Al momento non si può fare alcuna previsione. Il contraltare del discorso di Xi è la situazione politica che il segretario del Pcc ha creato, sotterrando ogni dibattito interno, annullando ogni critica anche velata al suo operato: si tratta di mortificare un dibattito che invece dovrebbe essere necessario affinché la Cina possa imparare anche a dialogare con l’Occidente in modo più limpido e meno burrascoso, senza consegnarsi mani e piedi a un leader che ha già dimostrato ampiamente di avere mire «eterne» e di mal digerire i critici.

Circondarsi di signorsì o di utili idioti come possiamo considerare molti dei «wolf warriors», i diplomatici che via tastiera regalano perle di ottusità diplomatica, non renderà più semplice una spiegazione di quello cui aspira la Cina, specie nei confronti degli Usa dove, analogamente, non sembra esserci granché voglia di un confronto vero, che non sia una lezione di democrazia da un pulpito che i cinesi non riconoscono più come degno.