Due rare fotografie del 1975. Nella prima immagine, dell’Agence Marocaine de Presse, Henry Kissinger, segretario di Stato degli Usa per il presidente Ford, è ritratto al fianco di Hassan II, re del Marocco. Il monarca appare soddisfatto, fissa l’obiettivo della macchina fotografica con evidente euforia, mentre Kissinger, quasi affondato nel divano che lo ospita, gli rivolge la parola. Nella seconda immagine, drammatica estensione della prima, lo scenario è di guerra: un anonimo fotografo ritrae civili sahrawi che fuggono su mezzi di fortuna da villaggi e città del Sahara Occidentale. È il 6 novembre 1975: le bombe al napalm, lanciate dall’aviazione del re, aprono la strada alla conquista dell’ex Sahara spagnolo. Venti giorni prima, il Tribunale internazionale dell’Aia dichiarava che Rabat non aveva alcuna autorità sulla terra dei sahrawi. Erano questi ultimi a dover decidere in libertà il proprio destino.

L’invasione del Sahara e la conseguente diaspora dei suoi abitanti, furono il risultato delle conversazioni avvenute tra l’ispiratore dei massacri di Pinochet in Cile (i primi colloqui confidenziali si tennero nella residenza privata di Hassan II a ridosso dell’uccisione di Allende) ed un monarca spaventato dal suo stesso esercito. Già scampato a vari attentati, nel 1971 e nel 1972, terminati con la morte di migliaia di soldati e civili dissidenti, Hassan II ottenne da Kissinger, che non celava la sua ignoranza delle questioni nordafricane, il benestare delle grandi potenze all’occupazione di una terra ricca di grandi risorse, al trasferimento nel deserto degli ufficiali ritenuti infedeli e al rilancio del barcollante mito nazionalista del «Grande Marocco»1. La farsa della «Marcia verde», inscenata conducendo 350mila contadini poveri verso il deserto ancora amministrato da Madrid, fatti rientrare in patria appena terminato il lavoro delle troupe televisive che filmavano la «conquista pacifica del sud», lasciava rapidamente il passo all’incursione violenta delle Forze Armate Reali. Fu l’esordio dell’esilio sahrawi: 100mila civili, sopravvissuti ai bombardamenti, alle razzie ed alla ferocia delle truppe speciali, passavano la frontiera a sud ovest dell’Algeria cercando riparo nella regione di Tindouf. Intanto, la guerriglia del Polisario, composta da poche migliaia di combattenti male armati, rallentava l’avanzata del possente esercito di Hassan II, sostenuto da consiglieri militari francesi e dalla complicità della casa reale spagnola.

«Nostri cugini ed alleati, i Borbone», si vantava pubblicamente il re. Decretando, poi, il silenzio mediatico sui profitti che l’Accordo Tripartito di Madrid garantiva alla Spagna, attraverso contratti commerciali esclusivi. Firmato due giorni prima dell’invasione, alla presenza di rappresentanti della Mauritania, e dichiarato illecito dalle Nazioni Unite, l’accordo assicurava a Madrid generose percentuali sugli introiti derivanti dallo sfruttamento dei giacimenti di fosfati a Bou Craa.

Uno Stato in esilio. Resistenza armata e, in parallelo, un’incisiva azione diplomatica internazionale: questa la pratica vincente dei sahrawi sin dall’inizio delle ostilità. L’esercito popolare, formato da pastori nomadi, operai urbanizzati, contadini ed artigiani che conoscevano l’aspro ambiente del deserto, attaccava a sorpresa le colonne nemiche e scompariva nel nulla, mentre un drappello di militanti si impegnava a stringere rapporti politici con quanti, nel mondo, reputavano legittima la battaglia per la sovranità del Sahara. I movimenti di liberazione, dai Vietcong agli oppositori dell’apartheid in Sudafrica – significativo l’incontro in Algeria tra il generale Giap, stratega di una guerra di popolo che aveva piegato l’arroganza militare di Francia e Stati Uniti, ed il giovane combattente El Wali, fondatore del Polisario – riconoscevano nella resistenza sahrawi un fronte comune di lotta per il superamento del colonialismo. Così i Paesi non allineati ed i gruppi antimperialisti, consideravano il Polisario un’avanguardia rivoluzionaria contro l’arretratezza, la dipendenza economica e la sottomissione imposte al «Terzo mondo». Ma furono l’autogoverno dei campi in esilio, la loro forma e la loro natura simbolica, a generare l’immagine inedita, addirittura utopica, dell’esperienza sahrawi nella realtà dei conflitti contemporanei. Il ciclostilato del Polisario Sahara libre, nel suo primo numero del 13 novembre 1975, riproduceva in copertina una mappa disegnata nei campi: la terra perduta era rappresentata solo da un profilo nero: non vi erano i nomi della capitale e delle altre città abbandonate, non vi erano legende o segni identificativi al suo interno. Un fronte di liberazione, sceglieva, per la prima volta, di rivendicare una terra privata dei lineamenti. Una terra senza volto perché di nuovo colonizzata; sfigurata perché svuotata dei nativi. Una carta muta a dire, riprendendo Frantz Fanon, che «la zona coloniale è zona di non-essere» e che «essere» significa insorgere. Una carta a cui, in futuro, aggiungere sembianze. «È cieco chi vede solo con gli occhi», dicono i nomadi che ancora si spostano in quell’apparente vuoto della mappa.

Una tenda nei giardini della Biennale. La diaspora sahrawi, e l’autogoverno dei campi profughi nel deserto dell’Hammada, che salvarono metà della popolazione censita nel 1974 dagli spagnoli, sono da anni tema di ricerca dell’architetto tedesco Manuel Herz e dei suoi collaboratori. L’ipotesi di Herz è che le tendopoli sahrawi furono un’eccezionale soluzione abitativa per chi fuggiva da territori di guerra, perché, a differenza di altre esperienze, «sovvertiva il concetto di campo come un luogo di disperazione e di miseria dove i rifugiati sono ridotti a esseri in condizioni disperate, la cui dimensione sociale non consente di sviluppare un senso di identità o di individualità». Nel volume che raccoglie i suoi studi, From Camp to City. Refugee Camps of the Western Sahara, (ETH Studio Basel, Lars Müller Publishers), Herz descrive gli ideali politici che guidarono i sahrawi, capaci di coniugare «nozioni di temporaneità e di permanenza», nel creare condizioni «non paragonabili agli scenari di disperazione riscontrabili nel resto del mondo». Al punto da proporli «come strategia emancipativa per 35 milioni di rifugiati e di persone disperse nel mondo oggi».

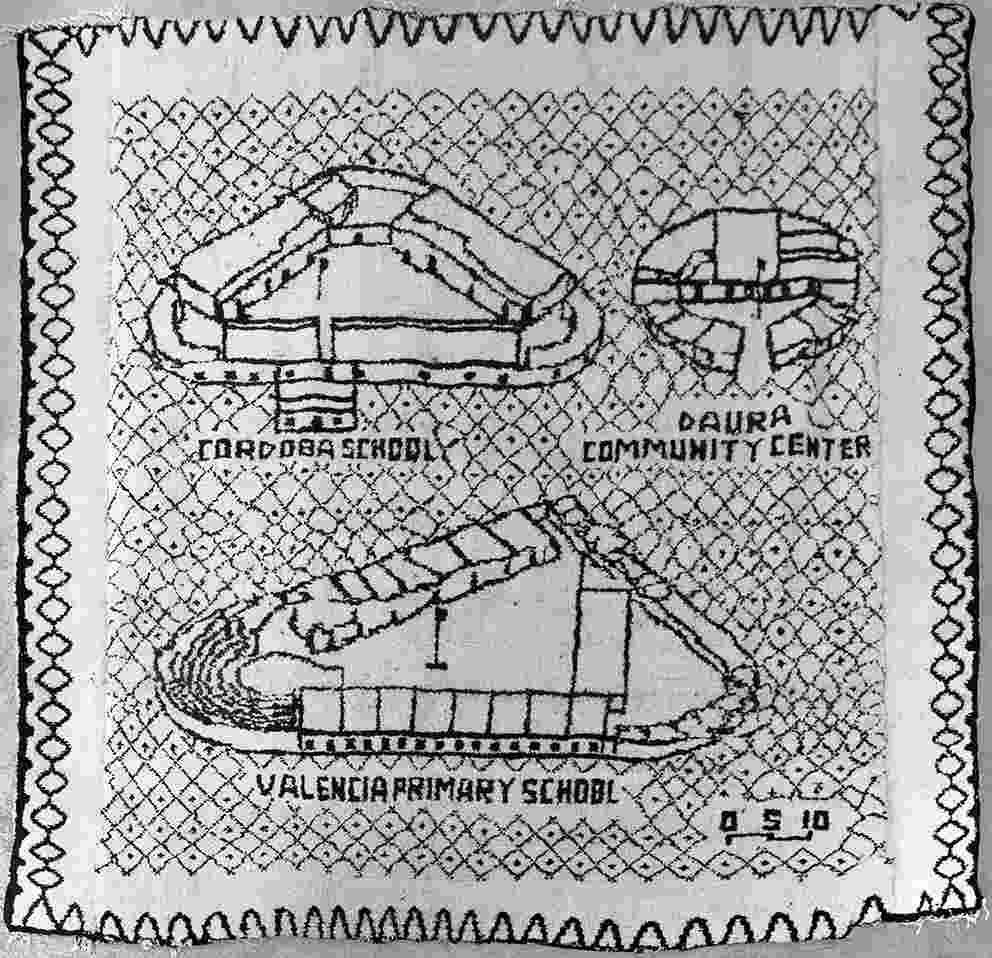

Il lavoro di Herz, imponente per la quantità dei materiali raccolti e per l’intelligenza con cui sono ordinati e diffusi, è ora proposto a Venezia in collaborazione con la National Union of Sahrawi Women (opera delle donne, sostenute dal progetto italiano Tessere la libertà, sono anche i grandi tappeti monocromatici che rivelano l’architettura dei campi). 2 Il padiglione che ospita la ricerca, dovuta a lunghe permanenze a Tindouf, ha la forma sobria di una tenda, simbolo della provvisorietà abitativa voluta dai sahrawi: «Lottiamo per tornare in patria, la nostra dimora qui non è altro che un soffio».

Coraggiosa la Biennale. Osa dare spazio ad «un paese che non c’è», come viene definito il Sahara Occidentale nei grossolani comunicati di protesta del Regno del Marocco. Negare, negare, negare: la censura del Makhzen di Mohamed VI non conosce altra virtù che l’accecamento. La visibilità di una mappa muta irrita l’occupante.

Oscurare i territori invasi, recintare i migranti. Nuove cartografie imperiali.

[do action=”quote” autore=”Edward Said, Reflections on exile”]«Il nostro tempo – il suo moderno imperialismo militare, le ambizioni quasi teologiche dei suoi governanti dispotici e totalitari – è il tempo dei rifugiati, dei profughi, dell’immigrazione di massa»[/do]

Il silenzio pressoché totale dei media internazionali sul conflitto del Sahara, intervallato da disinformazione o pura ignoranza, registra un’eccezione: quella rappresentata da alcuni studi disciplinari proposti da riviste di architettura. In Italia vanno ricordate, tutte con testo a fronte in inglese e con preziosi apparati iconografici, almeno tre pubblicazioni (su altrettanti ambienti dell’autodeterminazione sahrawi). La singolarità di un conflitto locale apre all’estesa superficie del nostro tempo coloniale.

Lotus, disegno e governo dei campi. L’anteprima degli studi di Herz sull’esilio sahrawi, compare nella monografia People in motion (n. 158, settembre 2015). L’indice del volume (riferito a realtà mondiali ed introdotto dai tappeti afghani di Alighiero Boetti) tende a rinvenire i segni che i flussi migratori imprimono al paesaggio: «Nel seguire i recenti spostamenti epocali di popolazioni che si muovono superando confini verso altri territori […] indaghiamo su figure e paesaggi destinati a influenzare il pensiero architettonico nei prossimi anni. I nuovi percorsi sono accompagnati dai segni della cultura d’origine, e lasciano impronte sul territorio e sorprendenti insediamenti».

Herz scrive: «Le famiglie sahrawi abitano più di una struttura, dividendo la vita fra una tenda e una o più baracche di argilla. Oltre a essere un elemento di continuità con il nomadismo e a offrire vantaggi climatici, la tenda indica la natura temporanea della permanenza in Algeria, diventando un simbolo politico. Il concetto di temporaneità è fondamentale e condiziona molti aspetti della produzione architettonica nel campo […] eppure, i rifugiati hanno iniziato a decorare le loro tende e baracche. Questo dimostra la tensione esistente fra un’aspirazione all’espressione individuale e a un certo livello di comfort e di qualità estetica e, dall’altro lato, la rivendicazione della natura temporanea del loro esilio e la determinazione a tornare in patria. L’architettura domestica diventa lo strumento centrale attraverso il quale viene combattuta questa battaglia».

Area, Museo della guerra. In Architetture del silenzio (n. 56, maggio-giugno 2001), Sara Marinelli descrive l’anomalia dei luoghi della memoria sahrawi. «Il loro non è un museo tradizionale: un canto perpetuo emesso dal vento che attraversa le bocche da fuoco dei cannoni accoglie i visitatori all’ingresso e li accompagna all’uscita. Eretto nel deserto, è sì un luogo di memoria e di custodia, come altri musei, ma è soprattutto un documento di storia nel suo farsi […] gli oggetti, le armi, le foto che lo costituiscono ne fanno un corpo vivo e in crescita […] dove tutto si può toccare».

Domus, Desert Wall. Una importante sezione della rivista, con foto di Armin Linke (n. 868, marzo 2004), è dedicata al muro eretto dal Marocco per separare i sahrawi e indebolirne la guerriglia. Matteo Cruccu scrive: «Il Sahara è un’unità fluida per antonomasia, non conosce barriere naturali e i suoi abitanti, fino alla colonizzazione europea, erano abituati a considerarlo un unicum che si attraversava a piacimento, con le oasi e i rari insediamenti urbani, centri del traffico commerciale, come esclusivo punto di riferimento. Ora, la costruzione di un elemento artificiale nel mezzo del nulla porta a termine un’operazione iniziata con l’introduzione del concetto di confine che le potenze coloniali disegnarono astrattamente sulla carta nel XIX secolo per definire le reciproche aree d’interesse. Il muro sancisce la trasformazione di quella fluidità in una realtà statica ed immobile».

Una offesa ai nomadi e alla terra, quel muro. Le mine che lo circondano provocano ancora morti. Così è offensivo quel tono ocra che, portato da Rabat, ha uniformato le case dei sahrawi sotto occupazione.