Per cogliere la temperatura emotiva che circonda una mostra come La Grande Madre sarà sufficiente soffermarsi per qualche minuto in una delle primissime sale dell’allestimento concepito per Palazzo Reale, a Milano. Siamo tra fine Ottocento e gli albori del nuovo secolo, in scena va un idillio di maternità in salsa farsesca. Le immagini scorrono e qualcosa, da subito, non quadra: una donna incinta, che si muove caricaturalmente nel mondo, ruba un lecca lecca a una bambina gettandola nella disperazione, poi trangugia avidamente l’assenzio, infine sgraffigna un’aringa al mendicante, godendosi beatamente quel pasto. Non è tutto: in un campo di cavoli che sembra lo scenario di una fiaba alla rovescia, in stile Carroll, si aggira una fatina che con gesti leggiadri tira via dalle piante bambini appena venuti alla luce, rifacendo il verso alla leggenda dei nati sotto i cavoli e alla menzogna che nasconde le pulsioni sessuali ed erotiche legate alla «genitorialità».

Soffia sulla patina zuccherosa che copre le voglie materne la pioniera del cinema Alice Guy-Blanché (regista e produttrice nata in Francia nel 1873 e morta nel New Jersey nel 1968) e con lei, molti altri artisti e artiste inserite nella collettiva meneghina voluta da Massimiliano Gioni (visitabile fino al 15 novembre, promossa da Comune di Milano | Cultura, ideata e prodotta dalla Fondazione Trussardi insieme a Palazzo Reale, catalogo Skira) giocano con ruoli e cliché, spaventano con minacciose icone, inducono a un senso di repulsione per modelli ormai smagliati e non più calzanti nella società.

All’interno del percorso della rassegna Gioni, che già alla precedente edizione della Biennale aveva dato prova di una vocazione enciclopedica (lì deviava verso il sogno e i miti universali da esso generati, qui affonda maggiormente negli archetipi junghiani analizzandone anche la loro possibile «frattura», una volta entrati in collisione con la realtà) tenta di diramare una trama fittissima che la Storia ha ordito intorno alla figura materna. Naturalmente, non se ne può uscire se non spettinati e in perfetto disordine mentale, perché l’arte d’avanguardia – non di regime, ovviamente – non ha mai concesso nulla alla retorica. Soprattutto le artiste (alcune delle quali, vissute nei primi decenni del XX secolo, hanno pagato lo scotto dell’oblio anche per il modello esistenziale che propagandavano) hanno preferito mettere in scena un corpo perturbante, non pacificato, spesso osceno se non terribilmente minaccioso.

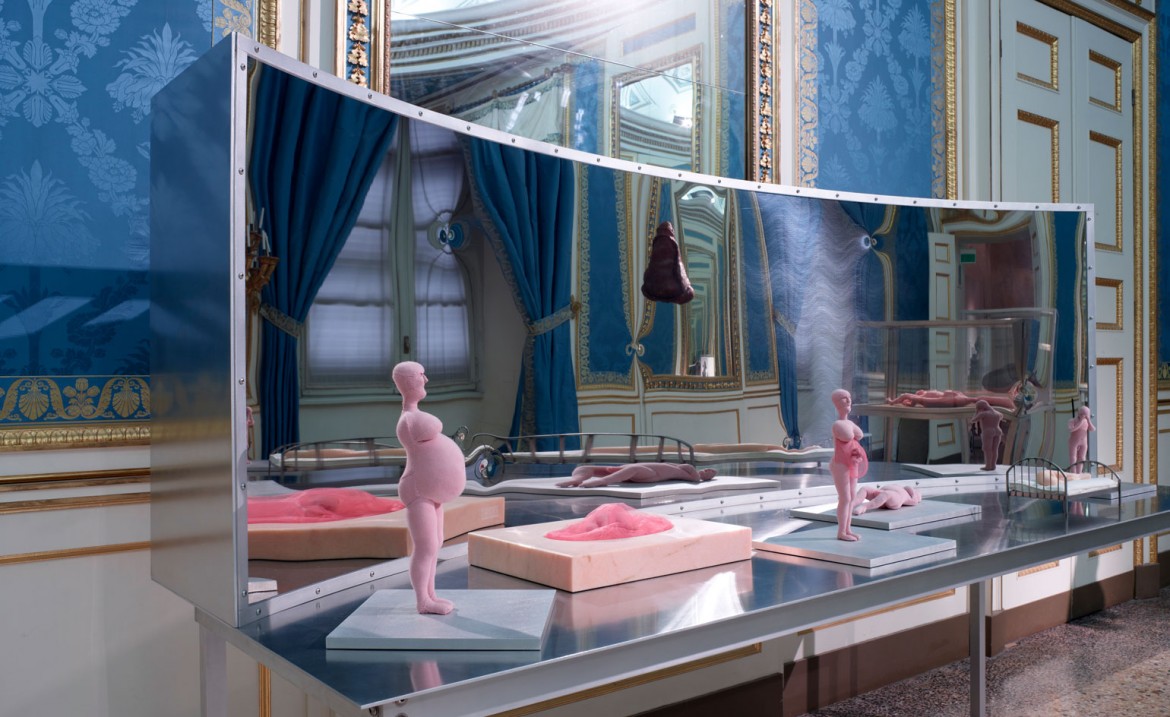

D’altronde, proprio il corpo come teatro sociale, set allestito e immediatamente scardinato attraverso saperi alternativi, luogo di sovversione tout court è stato il soggetto indagato da filosofe e intellettuali femministe. La triade qui chiamata in campo è rappresentata dalla statunitense Adrienne Rich, l’italiana Carla Lonzi e la francese Simone de Beauvoir, ma da interpellare ci sono anche Rosi Braidotti, Adriana Cavarero, Luisa Muraro, Luce Irigaray, Judith Butler, fra le altre. Un corpo concepito come una architettura culturale e non biologica ha condotto a elaborare una figura di madre interpretata come progetto politico della propria e altrui esistenza e non vissuta in quanto persona «reale». L’enorme donna gravida di Niki de Saint Phalle, cattedrale-vagina che si offre a gambe aperte, pronta all’espulsione, dentro cui gli spettatori gironzolano in libertà, rende bene l’idea e assume una funzione di snodo concettuale (in mostra, c’è una riproduzione-modellino, l’opera originale venne distrutta tre mesi dopo la sua apparizione a Stoccolma, nel 1966).

Su questo punto di cesura – l’ordine simbolico e quello biografico/storico – forse l’esposizione genera un po’ di confusione. Così se il tappeto della Grande Madre mostra i suoi fili a nudo, indicando una infinita possibilità di trame, sarà necessario, per orientarsi, scegliere una direzione e camminare spediti verso la propria mèta, dimenticando la cronologia, che pure si incontra nell’itinerario. La bussola da rispolverare, alla fine, sarà quella istintiva della propria soggettività e conoscenza. Anche il curatore (cui un fatto intimo e privato, eppure fortemente simbolico in quel frangente, come la nascita di un figlio, non ha permesso di presenziare all’inaugurazione), in fondo ha agito così, rischiando grosso per la gigantesca messe di materiale a cui ha fatto ricorso.

Il pericolo dell’attraversamento di questa esposizione è la vertigine e un affaticamento bulimico. Una sindrome di Stendhal dovuta sia alle opere presentate (ognuna racconta una storia in cui ci si può perdere) sia al dna di un «tema» per sua stessa natura centrifugo e imprendibile. Da un lato, si sperimenta la figura dell’attesa (con i dipinti, le foto, le molte installazioni che la «mostrizzano») e il suo potere di immaginare fantasmi e nuove teratologie destabilizzanti – si va dal celebre feto di armadillo nella foto di Dora Maar al video di Natalie Djuberg dove inscena violente nascite e reingravidamenti che somigliano a stupri, solo per fare due esempi. Dall’altro, ricompare la madre in quanto tale, non più segno, ma persona e maschera sociale, matrice affettivo-linguistica e angosciosa assenza: la mostra si chiude sul tempo in loop della mamma dormiente di Andy Warhol. Siamo risucchiati nel ricordo e nella perdita – in quell’ultima sala di Palazzo Reale non avrebbe sfigurato la morte, lo svaporamento reale della madre, filmata in punta di piedi da Sophie Calle – e d’improvviso finiamo a specchiarci in ossessioni infantili con il ritratto di Gillian Wearing che in un morphing smaccato, per nulla nascosto, prende su di sé l’eredità «fisica» materna (Self Portrait as my mother Jean Gregory).

Fatto tesoro di tutti questi input frastagliati, varrà la pena di munirsi di qualche chiavistello critico e rendersi così visitatori scaltri. Innanzitutto l’altisonante titolo Grande Madre: impastato di forze primigenie e di riferimenti a culture diverse, non nasce a caso, ma è preso in prestito dallo studio dello psicologo e discepolo di Jung, Erich Neumann. Il suo testo venne pubblicato negli anni ’50, sprovvisto di una sicura impalcatura scientifica e invece solidamente visionario, aiutato dalle immagini raccolte dall’artista e teosofa Olga Fröbe-Kapteyn che si riprometteva da parte sua, di dare un volto alle teorie junghiane.

La Grande Madre non è solo la dea dell’abbondanza, il corpo rassicurante della rigenerazione: è anche un disarticolato teatro della crudeltà, un’«ombra» che lambisce preistoria e storia. Così, se è una piacevolissima sorpresa ritrovare nel percorso personalità un po’ «perdute» come la dadaista Emmy Hennings, animatrice del Cabaret Voltaire o le marionette di Sophie Taeuber, che sdoppiava il suo corpo con burattini anti-umani e danzava in maschera destrutturando le sue forme, le sezioni che presentano le artiste delle avanguardie del Novecento – alla fine, restano le più stupefacenti – sembrano narrare e comporre una «metamostra» a sé.

Infine, per sintetizzare quella passeggiata proposta a Milano, si può scegliere l’installazione (centrale) del giamaicano Nari Ward. È del 1993, è già stata al Castello di Rivoli tempo fa, ma non ha smarrito la sua forza propulsiva in queste buie ore di viaggi della disperazione: Amazing Grace, grazia meravigliosa, è un’opera composta da passeggini abbandonati raccolti per le strade. Accompagnata dal gospel di Mahalia Jackson che intona l’inno scritto nel 1779 del mercante di schiavi «redento» John Newton, parla di una precarietà e un vuoto simbolico dell’umanità dislocata che nessuna Grande Madre potrà più colmare.