Il primo libro del Capitale di Marx si apre con una frase tanto celebre quanto suggestiva: «La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come una ‘immane raccolta di merci’…».

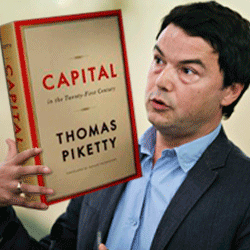

Questa parola, «merce», non compare mai, o quasi, nelle 900 pagine che Thomas Piketty dedica al Capitale nel XXI secolo. La ragione non sta solo nel desiderio di uno svecchiamento terminologico o nella immunità dalle grandi contrapposizioni teoriche e politiche del XX secolo che Piketty si autocertifica, ma dal fatto che, pur recando lo stesso titolo dell’opera di Marx, Il Capitale di Piketty non costituisce una critica del capitalismo, delle sue forme, dei suoi processi e del rapporto sociale che istituisce, ma una diagnosi delle tendenze negative che ne segnano la vicenda presente e ne minacciano la storia futura.

Una diagnosi preoccupata, dunque, e un auspicio: quello che la democrazia possa riprendere il controllo sullo sviluppo del capitalismo. Laddove la democrazia stessa è concepita più che come un campo di tensione e uno spazio conflittuale in perenne mutazione, come uno schema metodologico e un modello ideale e idealizzato nella scia di un habermasiano «confronto delle idee».

La «scomparsa della merce» e soprattutto di quella particolare merce che è la forza di lavoro, trascina con sé in una oscurità indistinta le lacerazioni e le furiose contraddizioni che attraversano tutti i soggetti della vita economica e sociale, le astrazioni che ne cancellano la vita concreta, i dispositivi che determinano l’impotenza o il comando. E tutto questo in un tempo in cui l’«immane raccolta di merci» si è arricchita e continua ad arricchirsi di elementi genericamente umani che non ricadevano, almeno fino a mezzo secolo fa, nella sua sfera di competenza.

Ricorre invece con insistenza, nell’opera di Piketty l’espressione, oggi in gran voga, di «capitale umano» che, al di là del suo uso apologetico e consolatorio, designa appunto il darsi in forma di merce e (mi si perdoni l’arcaicità) come puro e semplice valore di scambio, di soggetti produttivi non più separati dai loro mezzi di produzione, ma in larga misura sottoposti al comando e allo sfruttamento (altra parola messa al bando) dei detentori di ricchezza. Si può naturalmente pensare, ed è il caso dell’economista francese, che la virtù regolativa del mercato e il modello della democrazia rappresentativa costituiscano un orizzonte che non può essere superato, né sarebbe auspicabile farlo. Ma un conto è stare dentro questo orizzonte limitandosi a denunciarne i limiti e le storture, un altro, applicandosi alla critica di queste forme, rilevarne le irresolubili contraddizioni e la dimensione conflittuale che le sottende, con relativa apertura sull’ignoto.

Terapie preventive

La comprensione teorica di questo fosco futuro dovrebbe indicare, secondo la più classica fede illuminista che il nostro autore fa propria, i rimedi da adottare per prevenirlo.

Nel grande affresco, tracciato con l’aiuto di una impressionante mole di materiali storici e statistici dallo studioso parigino, la crescita della diseguaglianza determinata da un tasso di rendimento del capitale (4\5%) assai maggiore del tasso di crescita (1\1,5%, destinato a rimanere tale per un lungo tempo) sembra essere un processo che si svolge senza soggetti e senza volontà, sulla base di una dinamica storica alquanto disincarnata.

Piketty ripete innumerevoli volte che non esistono formule matematiche in grado di dare una risposta certa sui punti di equilibrio economici e sociali. E che, alla fine, a incidere fortemente sul corso delle cose saranno volontà politiche e pressioni sociali. Ma queste ultime restano uno sfondo indistinto, celato dietro espressioni generiche e vaghe, come «dialettica democratica» o «confronto delle idee» che non danno in nessun modo conto del capitalismo come rapporto sociale e della sua asprezza. Nelle pagine del Capitale nel XXI secolo ci si imbatte in numerosi grafici che, riferendosi a diversi indicatori, presentano una forma a U. La concentrazione della ricchezza nelle mani della fascia più ricca, e ancor più di quella ultraricca, della popolazione europea è massima all’inizio del ’900, diminuisce drasticamente tra il 1914 e gli anni ’50 ’60 per poi risalire a partire dagli anni ’80 e sempre di più fino ad oggi e nel prevedibile futuro. (Diverso l’andamento negli Usa, ma analoga la tendenza alla concentrazione di ricchezza nella fase più recente).

Questo crollo dei patrimoni, soprattutto in Europa tra la grande guerra e gli anni del miracolo economico, viene imputato da Piketty agli eventi «catastrofici» e alle «distruzioni» nella prima metà del ’900. Ma anche questi eventi storici appaiono quasi come fenomeni naturali, generici, oggettivi. Non spicca per nulla, citato al margine tra altri fattori, il peso enorme della Rivoluzione bolscevica, quale che sia il giudizio che si voglia darne, o della scelta di foraggiare i fascismi per neutralizzarne l’influenza e frenarne l’espansione.

L’opposizione operaia

Quella storia ha inciso profondamente sui rapporti sociali per lunghi anni. Se la paura dei grandi capitalisti di perdere il controllo sulla società e la certezza delle proprie rendite potesse essere riprodotta su un grafico (a U rovesciata) vedremmo che quanto più questa cresce di fronte all’affacciarsi di soggetti politici aggressivi, tanto più si accentua la redistribuzione di reddito verso il basso. Se, a partire dagli anni ’80 le diseguaglianze tornano a crescere è perché i detentori di capitale non hanno più avuto molto da temere da una controparte fortemente indebolita. Tuttavia, nella storia economica ricostruita da Piketty, a dispetto della ripetutamente negata autonomia della «scienza economica», le lotte operaie e popolari non trovano posto alcuno. Si può anche ritenere che lo schema della lotta di classe sia oggi superato, ma non certo negare che abbia determinato il mondo del XIX e del XX secolo in modo decisivo.

Tasse mondiali

Nella stabilità politica ad alto tasso di controllo sociale e forte ricattabilità del «capitale umano», che caratterizza da tempo i paesi ricchi, numerosi fattori, che possiamo definire «politici», concorrono all’aumento delle diseguaglianze: dalle retribuzioni stratosferiche dei supermanager, (destinate presto ad accumularsi e trasformarsi in patrimoni trasmissibili per via ereditaria) del tutto irriconducibili a un calcolo della produttività marginale, e dunque imputabili a rendite di posizione e poteri oligarchici, alla diminuzione della tassazione sui grandi patrimoni dovuta alla concorrenza fiscale tra gli stati e all’influenza politica degli oligarchi. Inesorabilmente la forbice tra i ricchi da una parte, il ceto medio e i poveri dall’altra, si allarga.

È una tendenza largamente percepita che il termometro storico-economico allestito da Pinketty dota di un fondamento oggettivo. Non è un lavoro di poco conto in un contesto politico e politico-accademico molto attento alle ragioni della rendita e della ricchezza privata. Nel quale le posizioni oscillano tra il negare che, alla lunga, cresca la diseguaglianza e la mitologia secondo cui la crescita delle diseguaglianze, effettivamente in atto, recherebbe in ogni caso un incremento del benessere generale.

L’antidoto che l’autore propone in chiusura del volume è una tassazione planetaria, progressiva e annuale sul capitale (inteso in tutte le sue componenti immobiliari, fondiarie, azionarie, finanziarie) con lo scopo di riavvicinare il tasso di rendimento del capitale a quello di crescita economica e arrestare così la progressione indefinita della disuguaglianza. Pinketty non si nasconde la difficoltà di un simile obiettivo, ritenendo più realistiche misure intermedie e parziali che muovano però in quella direzione. Ma su quali gambe dovrebbero marciare? E cosa ci garantisce che il fragile connubio tra capitalismo e democrazia non si sia irrimediabilmente esaurito?