«Cavalcante Cavalcanti: la sua posizione nella struttura e nell’arte della Divina Commedia»: è il quinto degli argomenti principali annotati da Gramsci sulla prima pagina dei Quaderni del carcere, l’8 febbraio 1929. L’interesse del grande sardo per Dante, in specie per il Canto X dell’Inferno e per i suoi protagonisti principali, cioè Farinata degli Uberti e Cavalcante Cavalcanti, risale, però, a molto prima. Il 18 aprile 1918 compare sull’Avanti! un articolo intitolato Il cieco Tiresia nel quale Gramsci fa esplicito riferimento alla capacità di Farinata e di Cavalcante di «vedere nell’al di là». Ancora il 14 maggio 1919, sempre sull’Avanti!, si può leggere una cronaca teatrale intitolata La vena d’oro di Zorzi in cui il giovane giornalista sardo richiama Cavalcante.

Entrambi questi articoli presentano la prima impostazione dell’analisi del Canto X nel Quaderno 4. Ripercorrere la genesi di quest’analisi nello scambio di lettere fra Gramsci, la cognata Tania, Sraffa e Umberto Cosmo costituisce un capitolo a sé, sul quale si potrà tornare in un’altra occasione. «…chi legge Dante con amore? I professori rimminchioniti che si fanno delle religioni di un qualche poeta o scrittore e ne celebrano degli strani riti filologici», scrive Gramsci alla compagna Giulia il 1° giugno 1931, volendo sottolineare che il suo approccio a Dante non è quello degli accademici e della cultura ufficiale, bensì è quello ideale e metodologico del marxismo che sa distinguere la valutazione estetica dalla compartecipazione all’ideologia dell’artista: la filologia vivente.

È grazie a questa impostazione che il detenuto 7047 dice di aver compiuto una «piccola scoperta» nel Canto X che servirà in chiave anticrociana e di reinterpretazione dello stesso Canto e del ruolo dei due protagonisti (all’incirca un decennio dopo lavorerà sullo stesso Canto l’esule Auerbach in un saggio che compare in Mimesis pervenendo alla conclusione che un tale livello di realismo mai era stato raggiunto «in un volgare medievale»).

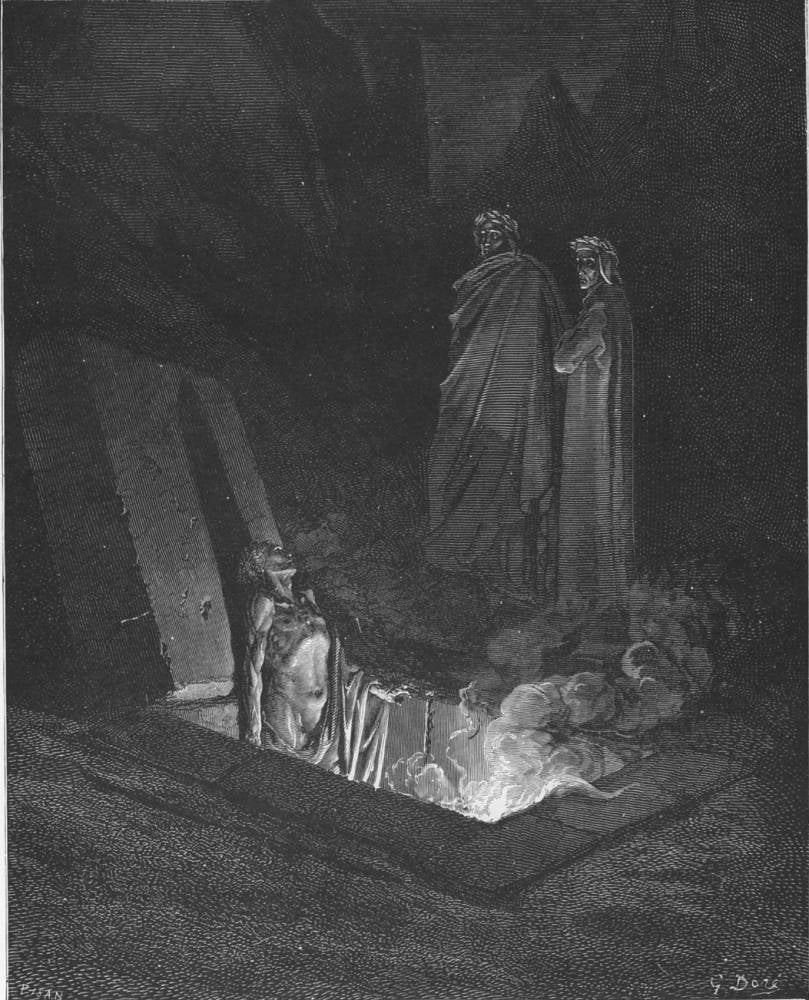

Farinata e Cavalcante sono accomunati dallo stesso peccato (ateismo ed epicureismo) nel sesto cerchio degli eretici, uno accanto all’altro. Umanamente, però, sono diversissimi. Farinata, capo ghibellino, è altero, superbo, fiero, in piedi nel fuoco «com’avesse l’inferno a gran dispitto» (v. 36). Cavalcante è in ginocchio, appare e scompare rapidamente, è percorso dalla per nulla nascosta emozione paterna che lo spinge, piangendo, a chiedere a Dante come mai il figlio Guido non fosse con lui «per questo cieco/carcere» (vv. 58-59). Alla risposta di Dante («forse cui Guido vostro ebbe a disdegno», v. 63), interpretando il verbo al passato come un annuncio della morte del figlio, si accascia nell’arca «e più non parve fora» (v. 72).

Farinata non fa una piega, rimane indifferente nella sua fierezza e si appresta a preannunciare a Dante l’esilio, anche se Gramsci nota in Farinata una «ripresa» che «non è più così altera come la sua prima apparizione. Dante non interroga Farinata solo per «istruirsi», egli lo interroga perché è rimasto colpito della scomparsa di Cavalcante. Egli vuole che gli sia sciolto il nodo che gli impedì di rispondere a Cavalcante; egli si sente in colpa dinanzi a Cavalcante. Il brano strutturale non è solo struttura, dunque, è anche poesia, è un elemento necessario del dramma che si è svolto».

Ancora nella lettera a Tania del 21 settembre 1931, Gramsci scrive: «Io sostengo che nel decimo canto sono rappresentati due drammi, quello di Farinata e quello di Cavalcante e non il solo dramma di Farinata». Questa è la «piccola scoperta»; mentre Farinata diventa quasi pedagogo, si fa struttura, Cavalcante è straziato dal dolore indicibile del padre che ignora la sorte del figlio, è lui il vero destinatario della legge del contrappasso riservata agli epicurei, vivere in un «cono d’ombra». Il verbo «ebbe» del v. 63 racchiude il segreto del dramma, il cuore poetico del Canto e collocarlo in posizione centrale spiazza tutti quei critici che scorgevano nel «cui» e nel «disdegno» le parole significative del verso.

Quello di Gramsci è un grande lavoro di filologia vivente, «molecolare», che consente, come scriverà nelle note del Quaderno 4, ai «rappresentanti di un gruppo sociale subalterno» (si riferisce a se stesso) di «far le fiche» (il richiamo è al v. 2 del Canto XXV dell’Inferno) ad intellettuali ruffiani e di bassa lega il cui accademismo stride con la realtà di ciò che è profondamente e poeticamente umano.