Quando si considera la storia di una disciplina, diventa decisiva la scelta del punto di osservazione e quindi della documentazione da analizzare. Il risultato è certo differente se si considerano libri e riviste accademiche oppure la stampa quotidiana. Sui giornali scrivono per lo più persone diverse dai «tecnici», e quindi l’approccio non segue l’auto-rappresentazione degli addetti ai lavori. E anche quando a scrivere sui giornali sono gli specialisti, i professori, il taglio richiesto dalla destinazione e la libertà dal condizionamento «scientifico» delle sedi ufficiali conduce pure loro a dire qualcosa di diverso, ma non meno significativo: forse più diretto.

Il caso degli studi classici in Italia, dall’Unità alla fine della Seconda Guerra mondiale, è da questo punto di vista emblematico: sulla stampa se ne parlò davvero molto. Forse il peso reale del settore ne risulta sovrarappresentato, ma certo gli articoli dicono parecchio sulla percezione di un aspetto non secondario della cultura nazionale. Parlare dei classici era inevitabile. E non solo per tradizione, ma perché il modello antico (romano) ebbe un ruolo nella costruzione dell’identità nazionale; perché nel periodo molte furono le scoperte in Italia e nelle colonie; perché ci si misurò nel confronto con la «scienza» tedesca. E perché infine il passato classico venne estensivamente sfruttato con l’appropriazione fascista della romanità, fino agli esiti repubblichini.

Dalla cronaca al pezzo d’autore

La presenza del tema è ora ben visibile nell’ampia antologia raccolta per la Fondazione Corriere della Sera da Margherita Marvulli, con gli articoli dedicati a vario titolo al mondo classico pubblicati dal quotidiano milanese: L’antichità classica e il Corriere della Sera (1876-1945) (pp. XXIII-2007, € 60,00). L’autrice, che aveva già compiuto ricerche analoghe per gli articoli sul Corriere del filologo Giorgio Pasquali (2006), e dello storico Evaristo Breccia (2009), guida con mano sicura il lettore entro un materiale molto vario: si tratta di spiegare perché un certo testo era importante nel momento in cui uscì, perché se ne occupò un certo autore, e che cosa ciò significa per la storia della cultura. Il libro è articolato in sezioni tematiche (scavi archeologici e conservazione del patrimonio, recensioni a libri e spettacoli, critica dei testi, ritratti di studiosi, reportage e saggi, cultura e scuola); ognuna è preceduta da un’introduzione: anche chi non sia familiare con le «scuole» dei classicisti italiani si orienta agevolmente, tanto più che di tutti gli autori è fornito in appendice un efficace profilo.

La raccolta costituisce anzitutto un pezzo di storia del giornalismo italiano. Scorrendola si vede, soprattutto dall’inizio del ventesimo secolo, il passaggio dalla cronaca al «pezzo» d’autore, sempre più caratterizzato per taglio e stile. Molti articoli hanno dimensioni ragguardevoli ed esibiscono ambizioni letterarie da «elzeviro», oggi impensabili. Taluni dibattiti o libri o autori ebbero fama e centralità sì da ottenere vistosa copertura giornalistica, ma sono poi stati completamente dimenticati: e non per colpa della transitorietà propria del mezzo. Di fatto, le pagine del Corriere sull’Antico sono, come osserva Luciano Canfora nell’introduzione, un puntuale «termometro» delle vicende culturali (e politiche) attraversate dal paese.

La lista sarebbe lunga. C’è per esempio la controversia critico-letteraria tra «filologi» e «antifilologi», che ebbe in Ettore Romagnoli (1871-1938) uno dei suoi più combattivi esponenti, ma che dietro la polemica contro il «metodo» tedesco agitava aspri risvolti nazionalisti, soffrendo però di provincialismo. Curiosa la disputa dei primi anni venti su presunti nuovi libri di Tito Livio scoperti da uno studioso napoletano: un «fake» che occupò a lungo le pagine del giornale (come in anni più recenti le discussioni sul costoso papiro cosiddetto «di Artemidoro»). Qualche importanza hanno le recensioni agli spettacoli classici, che pongono, per la penna di insigni critici, le grandi questioni sulla ripresa moderna dei testi antichi: quale traduzione, quale «fedeltà», quale messa in scena, quale recitazione. Spazio più vistoso detiene l’archeologia, più naturalmente facile da comunicare. Gli articoli più antichi sono neutre cronache di scavi e scoperte, ma poi altre questioni si affacciano: di estetica e di storicità, come la convenienza di togliere o mantenere le integrazioni moderne alle statue antiche (le statue «potate» di cui scrive Ugo Ojetti). Questioni di politica culturale, come il sostegno dato alle spettacolari scoperte archeologiche effettuate a Roma nel Foro e sul Palatino da Giacomo Boni (1859-1921). Questioni di politica tout court, come la celebrazione delle grandiose scoperte in Libia, nel Dodecaneso o in Albania, quando in vista è lo sfruttamento delle colonie e delle conquiste più o meno imperiali.

Poi arriva il fascismo, e con esso la propaganda politica: soprattutto quando si evoca il «piccone risanatore» che nella Roma degli anni venti ridisegna la città, lasciando i ruderi liberi di «giganteggiare nella necessaria solitudine» (come diceva Lui). E si vede sempre più chiaramente allora che il mondo classico è entrato nelle pagine del giornale soprattutto perché si è prestato a una costante attualizzazione: un modo certamente efficace per ricondurre all’interesse dei lettori un ambito piuttosto chiuso o difficile, ma richiede cautela e misura. Ma sotto il fascismo il mondo antico subì, anche negli articoli di giornale, l’abuso politico più vistoso, e con gli esiti più infelici. Merita citare qualche esempio di quelle «sciocchezze che si dissero» al tempo (ne parlò Arnaldo Momigliano): e magari servirà a capire se furono innocue o invece avvelenatrici.

Paolo Orano, prolifica penna al servizio del regime, sproloquia nel gennaio del 1933 sul rinnovarsi del mito di Cesare nella «Italia italica romana di Mussolini»; Aldo Valori nel giugno del ’38, aprendosi la campagna razzista, rievoca con soddisfazione presaga il legionario che nel 70 d.C. aveva distrutto il tempio di Gerusalemme; Arnaldo Fraccaroli sempre nel ’38 inveisce contro «le nazioni e popoli con privilegi e diritti indiscutibili a comandare tutto il mondo, sempre, essi soli, perché hanno cominciato prima, in tempi fortunati»: starebbe parlando di Cartagine, ma è chiaramente intesa l’Inghilterra. Lo ribadirà il duce del fascismo, dichiarando nel novembre del 1940 che la guerra alla Grecia (le cui reni furono come è noto più salde del previsto) «è come la terza guerra punica, che deve concludersi e si concluderà con l’annientamento della Cartagine moderna».

Coppola grecista fascista

I casi estremi di abuso, nella fase finale del regime, appaiono paradossali e tragici allo stesso tempo. Goffredo Coppola, valente studioso, brillante pubblicista e acceso fascista, dopo essere stato «maestro di greco e di civili virtù» a Bologna, finì fucilato a Dongo nell’aprile del 1945. Il 28 ottobre del ’44, dunque nel ventiduesimo della marcia su Roma, pubblicò sul Corriere l’estratto da un discorso di Pericle riportato da Tucidide. Il grande ateniese respingeva le critiche che gli erano state rivolte da chi cercava la pace con Sparta, insofferente per il prolungarsi della guerra: «Non crediate che la posta della lotta sia schiavitù o libertà. C’è di mezzo la perdita del vostro impero, e vi minaccia la tempesta di odii che ha accumulato su di voi». L’analogia con la situazione italiana del momento è esplicita: l’articolo si propone di «chiarire certe evidenti rassomiglianze». L’accostamento tra l’Atene di Pericle che «era formalmente una democrazia, ma nella realtà era tutto del primo cittadino» e il rinato duce puntellato dalle baionette tedesche è abilmente costruita, ma certo suona oggi assai straniante. E soprattutto sbagliava Coppola a sperare che «gli Ateniesi di Pericle non fossero troppo diversi dagli Italiani di Mussolini». Al principio del 1945, Lando Ferretti, futuro parlamentare missino, segnala la traduzione dei Caratteri di Teofrasto, preceduta da un distico latino a Mussolini, appena pubblicata dallo stesso Coppola. Ne esce un acido pezzo sui mestatori e i disfattisti, a segno del modo in cui anche i classici furono segnati dalla cupezza degli ultimi mesi disperati della RSI.

Si comprende come mai, dopo tante improprie sollecitazioni agli occhi della pubblica opinione fino al 1945, i classici abbiano poi subito una necessaria pausa di disintossicazione. Non solo dal fascismo. Nella cultura italiana, e nel modo in cui essa arrivava al Corriere, i classici greci e latini avevano avuto un’immagine prevalentemente conservatrice, si potrebbe dire «d’ordine», coerente a un certo pubblico borghese. Altre sfide attendevano la cultura italiana del dopoguerra: e, nonostante alcuni importanti episodi, non sarebbe spettato alla cultura classica di accoglierla. E la presenza del mondo antico sui giornali si sarebbe inesorabilmente ridotta (con l’eccezione di questa sede), lasciando libero campo, in altri media, all’odierno trionfo della divulgazione incompetente. Per decidere che cosa sia preferibile, basta leggere gli articoli del Corriere e fare il confronto.

I classici sul Corriere come termometro del Paese

Antichità classica al "Corriere". L’Antico sul quotidiano di via Solferino (1876-1945): un’antologia di Margherita Marvulli per la Fondazione «Corriere della Sera»

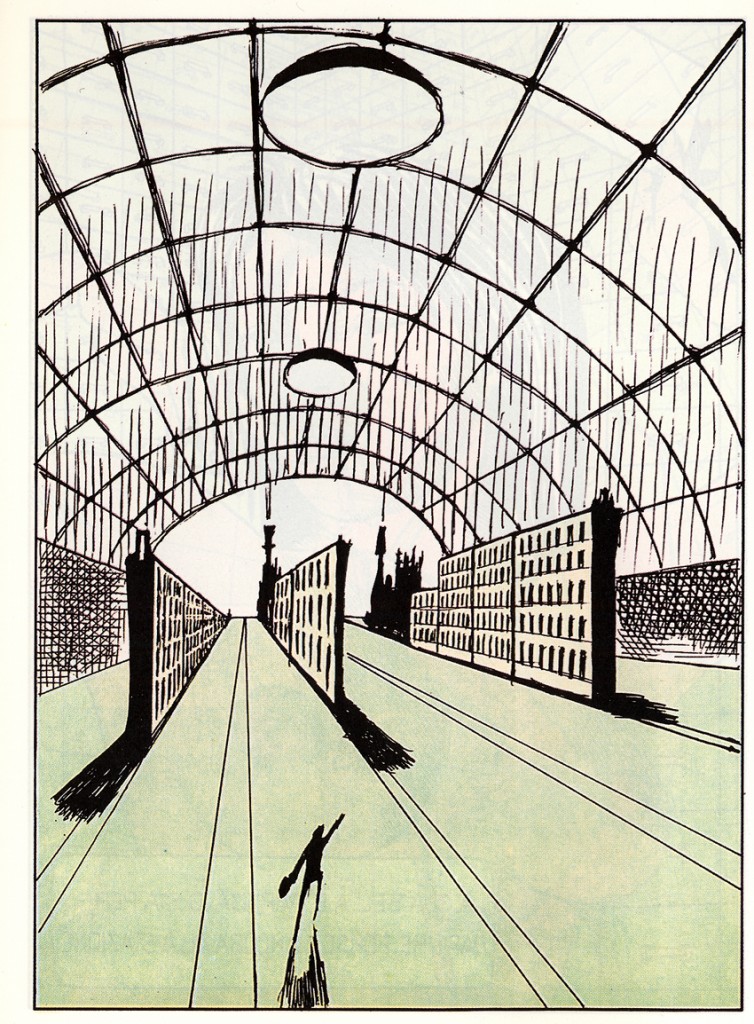

«Orfi alla stazione, alla ricerca di Eura», una tavola del Poema a fumetti in cui Dino Buzzati, reinterpretava per immagini, nel 1969, il mito di Orfeo ed Euridice in chiave erotica, calandolo nella contemporaneità giovanile sessantottina

Antichità classica al "Corriere". L’Antico sul quotidiano di via Solferino (1876-1945): un’antologia di Margherita Marvulli per la Fondazione «Corriere della Sera»

Pubblicato 7 anni faEdizione del 10 settembre 2017

Pubblicato 7 anni faEdizione del 10 settembre 2017