Nel giugno 2019 comparve in un’asta parigina il Baudelaire di Raymond Duchamp-Villon, una delle versioni in terracotta: stupiva la modica base di partenza. Perché? La testa era risorta dopo un restauro, ma ottimamente eseguito!, che ne aveva reintegrato i molti frammenti di un’accidentale caduta. Cercai di convincere un amico né ricco né povero a partecipare, blandendolo non tanto con la concentrata possanza di un’effigie che nel 1911 istituì un canone, quanto con un argomento… spiritistico: se l’opera, come da scheda, era appartenuta alla famiglia dell’artista – Marcel Duchamp e sua moglie Teeny –, cosa più dell’azione infrasottile di Marcel, che aveva reintegrato con la mente la rottura del Grande Vetro, poteva risanare, al di là degli effetti di un restauro, l’opera in pezzi del fratello adorato, giustificandone l’acquisto? La suggestione non fece breccia: peccato.

André Salmon, 1931: «… la mort prématurée de Duchamp-Villon est une catastrophe comparable à la mort de Georges Seurat à trente ans et à la morte de Guillaume Apollinaire avant la quarantaine…». Una storia controfattuale dimostrerebbe che se fosse sopravvissuto agli effetti nefasti della Prima guerra, Raymond, primo cadetto dei fratelli Duchamp, avrebbe dato una direzione diversa e una maggiore potenza e ampiezza alla scultura cubista. Morì il 7 ottobre 1918 all’ospedale militare di Cannes, lasciando costernati i familiari (Marcel era in Argentina) e inconcluso il suo ragionare, quanto cristallino, sulla sintesi madre della forma.

Per il cultore di arte moderna è un avvenimento e una festa la pubblicazione, coordinata dall’erede Patrick Jullien, di Raymond Duchamp-Villon Catalogue raisonné de l’œuvre sculpté et inventaire de l’œuvre graphique (con Assia Quesnel, francese-inglese, Skira Paris, pp. 560, euro 199,00). Si tratta di una restituzione solida della memoria, una specie di compendio amoroso di tutti gli sforzi che lungo un secolo ha fatto la famiglia dell’artista, a cominciare dall’aîné Gaston (pseudonimo Jacques Villon), per tenere vivo il significato del suo passaggio nel mondo. Dopo l’asciutta ma dettagliata biografia, a firma Jullien e Quesnel, e i saggi di Kevin D. Murphy e Herbert Molderings, sfilano le schede delle sculture, censite in tutti gli esemplari conosciuti (materiali, gesso terracotta bronzo): ogni scheda fissa un preciso rovello espressivo, all’interno di quella grande faglia che fu il ricercare parigino di primo Novecento, nel passaggio dall’Art Nouveau e da Rodin al Cubismo e alla Section d’Or.

Duchamp-Villon sortisce dal volume con la forza di presenza non solo dell’esiguo corpus che ha lasciato ma anche della sua persona, al tempo stesso armata e disarmata: armata nel pensiero, nell’esprit de finesse militante con cui anima la scena e analizza i fenomeni dell’arte, e ne scrive (un piccolo capolavoro il saggio, 1913, in cui canta l’architettura in ferro e la Torre Eiffel, tradotto di recente in Muovere l’immoto. Scritti di uno scultore cubista, Castelvecchi); disarmata dinanzi al massiccio permanere dei pregiudizi verso il Moderno e poi, soprattutto, dinanzi alla sventura della guerra, dalla cui esperienza trae peraltro, come Léger, brucianti riflessioni ‘estetiche’: nell’ottobre 1915 scrive all’amico americano (e suo primo interprete) Walter Pach che nelle trincee si impone un’idea della vita più larga, l’individuo scompare «sotto un corpo gigantesco» e «il pensiero sintetico fa (…) un grande progresso».

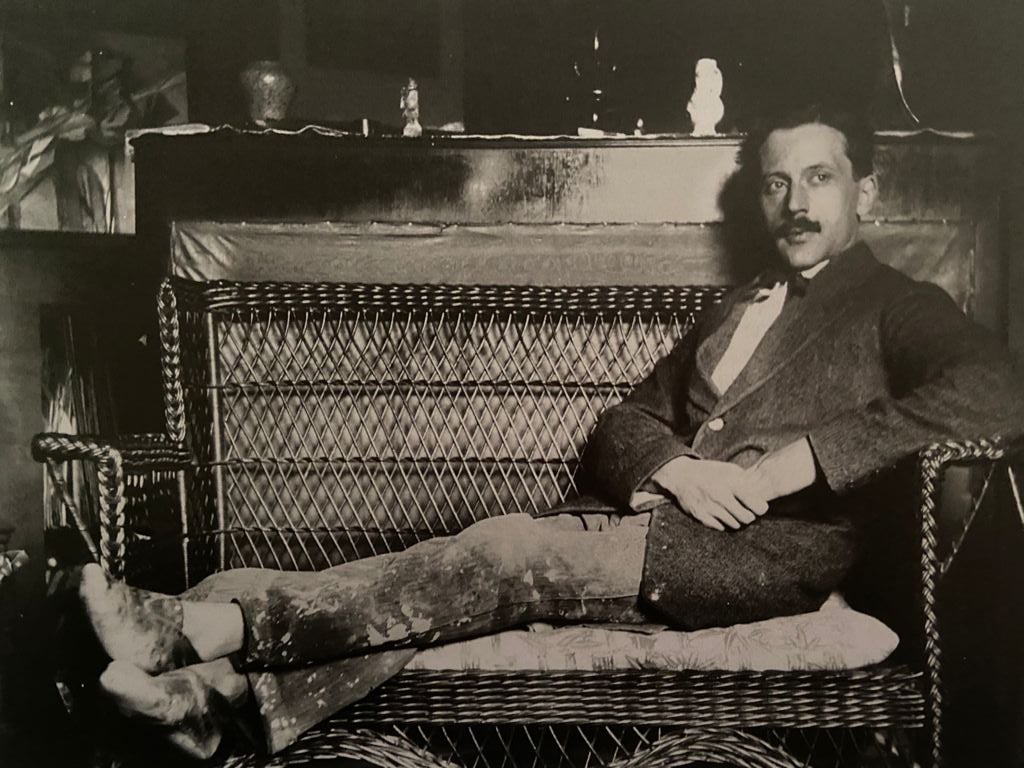

Dalle note biografiche risulta chiara la posizione di Raymond all’interno di quella fratrie fatta di elevatezza, originalità, senso dell’avventura che furono i quattro artisti Duchamp: se il maggiore, Gaston, è il più discreto e riflessivo; Marcel, terzogenito, il celibe che sappiamo, «l’uomo più intelligente del XX secolo»; Suzanne, la quarta, figura meno leggibile, gentile, «che fa sponda», soprattutto alle trovate di Marcel; Raymond, nato il 5 novembre 1876, un anno dopo Gaston, è l’entusiasta di famiglia, il generoso di sé, l’attivista, uomo di collegamento all’interno della composita scena dell’avanguardia parigina.

Certo è che addentrandosi nella biografia di gruppo, colpisce il gioco delle ‘corrispondenze’, l’aria di famiglia. Gaston e Raymond, cioè a dire Villon e Duchamp-Villon, apparivano a Yvonne, una delle due sorelle più piccole, come gemelli, coppia inseparabile. Inseparabili, sappiamo, erano anche Marcel e Suzanne. «Tre in uno», diceva Gaston di se stesso in rapporto a Raymond e Marcel. E Raymond: «Noi siamo i critici più severi l’uno dell’altro». Leggere nel modo più organico l’opera, e la vita, di ciascuno dei Duchamp in chiave intrafamiliare riserverebbe ancora, credo, non poche sorprese (nel 1975 ci si provò, con i suoi Trois Duchamp – mancava Suzanne – , Pierre Cabanne). All’inizio c’è la scena d’insieme, l’intreccio di anime, il ‘nido’, sia quello flaubertiano dell’infanzia e adolescenza rouennais, sia quello parigino dell’affacciarsi all’arte e del primo consistere; poi, via via che i percorsi si rendono autonomi, è di sommo interesse investigare le permanenze spettrali lungo gli anni di ognuno nell’altro.

Morto anzitempo, Raymond continua a vivere intensamente nei pensieri dei fratelli, anche per l’impronta rappresentata dalle sue sculture, che restarono in gran parte nell’ambito familiare. Gaston – a cui, come maggiore, fu delegato di amministrare quell’eredità – fece del proprio atelier, nel celebre falansterio di Puteaux già condiviso con Raymond insieme a Kupka e Jacques Bon (di Raymond cognato), una specie di sacrario e, diremmo, una cristallizzazione: le sculture sorvegliano come lari, dall’alto delle mensole. Nel celebre scatto di Doisneau, Puteaux c. 1950, i tre fratelli vivi sembrano dialogare con il fantasma di Raymond in uno spazio rimasto identico nel tempo (le poltrone di vimini!). Dalle opere del secondogenito, Gaston trovò continua ispirazione: in particolare il Baudelaire divenne una specie di ossessione, di cui si liberava in dipinti, disegni, incisioni.

Marcel, a partire dal 1963 (anno di morte di Gaston e Suzanne), progetta di risarcire Raymond con la realizzazione del suo desiderio più grande, tradurre in «proporzioni ottimali» lo Cheval, 1914, opera-culmine, rimasta incompiuta a causa della guerra. Così nel 1966 vede la luce, con il contributo operativo dello scultore Émile Gilioli, quello che Marcel nomina Cheval Majeur, ingrandimento a un metro e mezzo di altezza, di cui esistono, come segnala il catalogo, una versione in gesso (al museo di Rouen) e tredici in bronzo. Una fase intermedia è costituita dal Grand Cheval, un metro, che nel 1931 era stato invece Gaston (Jacques Villon) a incaricarsi di concepire, sorvegliandone l’esecuzione. Senza queste trasformazioni dovute ai fratelli, la nostra nozione dell’opera di Duchamp-Villon sarebbe tutt’altra: esse danno piena figura all’idea ‘architettonica’ dello scolpire che era il fuoco delle sue intenzioni, e che forse, lui vivente, lo avrebbe portato a sperimentare in grande, su scala ambientale, se non a progettare edifici. «Un architetto della scultura moderna» è la definizione di Judith Zilczer.

Liberatosi presto dell’ipoteca ‘impressionista’ di Rodin, entro la quale realizza peraltro pezzi ragguardevoli come il Torse del 1907, Duchamp-Villon giunge, nel 1910-’11, a formulare, con il Torse d’Homme (modello, il corpo giovane e scattante di Marcel), un trattamento sintetico, che fa delle membra in movimento «dei solidi geometrici a spigoli vivi», come descrive Jullien, che specifica: «Il torso è inscritto in un prisma sul quale si riattaccano dei cilindri che figurano il collo, la giuntura delle braccia mancanti e le cosce». Fonte d’ispirazione, la scultura greca arcaico-severa, nell’esempio del frontone ovest del tempio di Afaia (Monaco, Gliptoteca). Sull’influenza che Raymond subì dai modelli antichi, il catalogo ragionato ha il merito di mettere in fila tutta una serie di tracce documentarie.

Subito dopo il Torse d’Homme ecco sorgere nel 1911, da profondità remote, il busto di Baudelaire, per cui vale questa frase, criticamente rivelatoria, di Werner Hofmann: «La plastica era per lui un evento figurativo primario, nonché l’esperimento di porre in un mondo disparato cose in cui si manifesti una vera grandezza». La gravitas tettonica, la serratura d’immagine, è stabilita da un pensiero centripeto sul quale si speculò, ha ricordato Villon, a Puteaux, nelle riunioni matematico-leonardesche del gruppo della Section d’Or, immaginando che se il Baudelaire «fosse esploso, sarebbe esploso secondo certe linee di forza: le linee di forza rappresentano dunque l’oggetto considerato nel suo centro, sono loro a definire la forma». Anche qui, riferimenti antichi: i busti egizi del Periodo Tardo; alcune teste del portale reale di Chartres.

Nel Salon d’Automne del 1912 fece scalpore e anzi scandalo il progetto d’hôtel Maison cubist, insieme decorativo orchestrato da André Mare, l’amico d’infanzia di Léger, legatissimo ai Duchamp, e futuro, fiorito rappresentante (insieme a Louis Süe) dello Stile 1925: Duchamp-Villon firma la facciata, maquette in gesso, oggi distrutta, che il volume rievoca nelle foto d’epoca. Il cubismo di questo prospetto è in realtà un’elegante mescolanza di stilemi settecenteschi, nouveau e Section d’Or (i prismi a punta di diamante).

Va qui ricordato, contro il permanere di un equivoco, che Dora Vallier, nel 1975, si incaricò di distinguere nettamente i principi «prospettici» della Section d’Or da quelli analitici di Picasso e Braque. E d’altra parte la scultura di Raymond non rientra pacificamente nel cubismo, tesa com’è, più che a smembrare l’oggetto, a costruire figure risolute che si accampano al centro del reale: un’energia iconica e un senso di necessità antico in dialogo piuttosto con le coeve ricerche di Brancusi.

Nella rapida progressione verso la completa autonomia della forma rappresentata dallo Cheval, Duchamp-Villon crea, 1912-’13, quella specie di feticcio tenebroso Maggy (madame Ribemont-Dessaignes) che nel gioco eclatante dei pieni e dei vuoti, nei contorni rigidi e taglienti, sembra radicalizzare gli esperimenti contemporanei di Matisse per la serie Jeannette. Nella scheda relativa Jullien invita a cercare la matrice, di nuovo, nel portale reale di Chartres (i diavoli della Tentazione di Cristo) più che nella plastica africana, con la quale, del resto, non aveva tanti commerci il gruppo di Puteaux.

Come già per Baudelaire e per Maggy, nello Cheval il risultato finale è preceduto da una serie di prove di stampo più naturalistico, che indicano come Raymond abbia bisogno di saggiare sul vivo della realtà visibile le potenzialità della sua tensione astraente. Nel 1889, a tredici anni, in visita all’Esposizione Universale di Parigi, l’artista era rimasto stregato dalla Galerie des Machines, poi demolita nel 1909: «… ancora distinguo nitida nel chiarore dell’immensa navata l’allucinata processione del carroponte che, sopra i tourbillon volanti e le cinghie rotanti (…), sbuca dall’apertura di dischi, piramidi e cubi». Lo Cheval fonde il moto duro e implacabile della macchina locomotrice con quello flessuoso e balzante dell’animale. L’aspetto dinamico è tuttavia tenuto a freno e come bloccato dal vigore epico dell’incastro volumetrico. Siamo ben lontani dalla boccioniana «continuità nello spazio».

Senza addentrarci nell’annoso problema fratelli Duchamp/futurismo, che nel volume si arricchisce peraltro di un’ulteriore messa a fuoco (Molderings, La machine animale, la chronophotographie e la biomécanique), da quali fantasie di profondità riemerge a un certo punto il Cavallo nel percorso di Raymond? Per i Duchamp, una figura domestica. Il dada Georges Ribemont-Dessaignes, nei suoi ricordi 1958 sui ritrovi domenicali di Puteaux: «Avevamo inventato molti giochi a premio: archi e frecce, giavellotti (…) e corse con cavallini finti… In un angolo dello studio di Jacques Villon c’è ancora la rimessa con i nostri cavalli da corsa preferiti (…), ciascuno con la sua fisionomia e tanti anni di polvere. Ognuno di noi aveva il suo cavallo e gli era gelosamente fedele».

Villon si applicherà lui stesso al soggetto «cavallo» in una serie inizio anni venti, che culmina nello stupendo Jockey arancione di New Haven. Al Jeu de petits chevaux Marcel aveva dedicato un «tappeto/pista da corsa» nel 1910-’11. Trotto o galoppo, colorati, variamente abbigliati, i cavallini con fantino delle ricreazioni di Puteaux ancora esistono, negli archivi dell’Association Marcel Duchamp. Risalgono a circa il 1905. I tre fratelli, già adulti, tornavano ragazzini, si riapproprivano del ‘nido’ normanno, pieno di svaghi e gratuità: dai cui recessi, si può credere, sortì fuori, gagliardo sigillo del mondo nuovo, lo Cheval di Raymond Duchamp-Villon.