In rue Championnet, a Parigi, nessuna targa ricorda la sera di aprile del 1951 in cui Sadeq Hedayat mise fine alla propria esistenza aprendo il gas dell’appartamento in cui abitava. L’Iran, terra d’origine dello scrittore, non gli ha mai dedicato un monumento, un segno tangibile di commemorazione. Se ne lamentava non più di cinque anni fa Mathias Enard, in Bussola. Più precisamente, se ne lamentava, al posto di Enard, un personaggio di quella straordinaria riflessione romanzesca sull’orientalismo. E non senza motivo.

In entrambi i paesi, Hadeyat ha lasciato infatti un’impronta rilevante. Nonostante la pessima fama di cui ha goduto in patria, e malgrado la censura patita durante la dittatura di Reza Pahlavi e la ghettizzazione sotto il khomeinismo, «nell’ultimo secolo – spiegava a suo tempo Bijan Zarmandili – nessuno scrittore persiano è riuscito con i suoi libri a segnare i giovani e a educarli alla lettura con altrettante profondità e ampiezza». Quanto alla Francia, André Breton, un paio d’anni dopo il suicidio di Hedayat, quando uscì presso l’editore José Corti La civetta Cieca (ora ritradotto da Carbonio, pp. 133, € 14,50) gli assegnò un posto tra i maestri del surrealismo, paragonando il suo romanzo a Aurelia di Nerval e Misteri di Hamsum.

Influenze occidentali

Se davvero, e fino a che punto, lo si potesse considerare un surrealista è in forse, come pure lo è la legittimità di considerarlo un epigono del gotico occidentale: si è anche detto che fosse in debito con il cinema espressionista tedesco, in particolare con Il gabinetto del dottor Caligari e il Nosferatu di Murnau, dal quale avrebbe mutuato un immaginario morboso, rasente il necrofilo, popolato di cadaveri in decomposizione, vermi, bare e cimiteri.

Nell’introdurre la sua nuova traduzione della Civette Cieca, la prima condotta sul testo persiano, Anna Vanzan evidenza come nella letteratura dello scrittore coesistevano tre mondi: «quello occidentale, quello persiano e quello indiano».

Le tecniche narrative, infatti, «sono di chiara influenza occidentale» – scrive ancora Vanzan: «Sadeq amava Kafka, Poe, Dostoevskij e certamente leggendo La civetta cieca non si può non pensare a una possibile influenza di De Quincey e del suo mangiatore d’oppio. Ispirazione e sfondi però sono squisitamente persiani». L’India fu invece il paese in cui quello che Breton considerava un «classico del surrealismo» venne diffuso inizialmente, anche se in forma assai limitata e autoprodotta: una cinquantina di copie ciclostilate e accompagnate da una breve nota in cui si precisava che il libro non era in vendita in Iran, per tenersi al riparo dalle furie censorie dello Shah.

Lo scrittore, all’epoca trentatreenne, era già stato in Belgio e in Francia e aveva già tentato il suicidio gettandosi nella Marna. Nato in una famiglia colta e agiata che vantava funzionari statali con incarichi importanti, si era formato nelle scuole migliori e già da studente aveva scritto un racconto in cui condannava l’uccisione degli animali: una posizione, questa, già presente con chiarezza anche nella Civetta cieca, dove un macellaio palpeggia le zampe delle capre morte come di notte accarezza le gambe della moglie, valutando, cioè, quanto ricaverebbe se l’uccidesse per rivederla. Il macellaio, benché non sia che una semplice comparsa in questa storia, quasi un elemento del paesaggio più che un personaggio vero e proprio, incarna l’umanità nella sua versione peggiore, quella che la voce narrante del libro chiama «gentaglia».

D’altro canto, figure più salienti quali la Tata o la moglie chiamata Sgualdrina mantengono anch’esse il carattere di apparizioni morbose. A dare loro consistenza di personaggio è soprattutto il modo in cui ricordano, essendo di fatto ossessioni fantasmatiche partorite da una mente in preda al delirio e senza un legame certo con la realtà. Perfino il protagonista, motore del racconto, sembra a tratti disincarnarsi, sconfinare nel sogno o nei fumi dell’oppio per imbattersi in repliche di sé, in tracce di persone che in tempi remoti hanno vissuto una vita simile alla sua o almeno compiuto gesti analoghi o patito pene affini.

C’è tuttavia dell’altro. Se Breton chiamava in causa Gérard de Nerval e Knut Hamsun è anche perché Aurelia e Misteri hanno in comune con il libro di Hedayat qualcosa di più circostanziato della mera visionarietà. In entrambi è l’incontro con una donna tanto perfetta e ideale quanto inconquistabile a scatenare una discesa senza ritorno nei sotterranei dell’anima, anticamera del distacco dal mondo e dunque della morte. Entrambi sono libri speculativi, viaggi del pensiero anche se di un pensiero rasente la follia. Entrambi – più Aurelia, a dire il vero – impongono al lettore di arrendersi a un labirinto senza vie di uscita e senza trama. Lo stesso avviene nella novella di Hedayat.

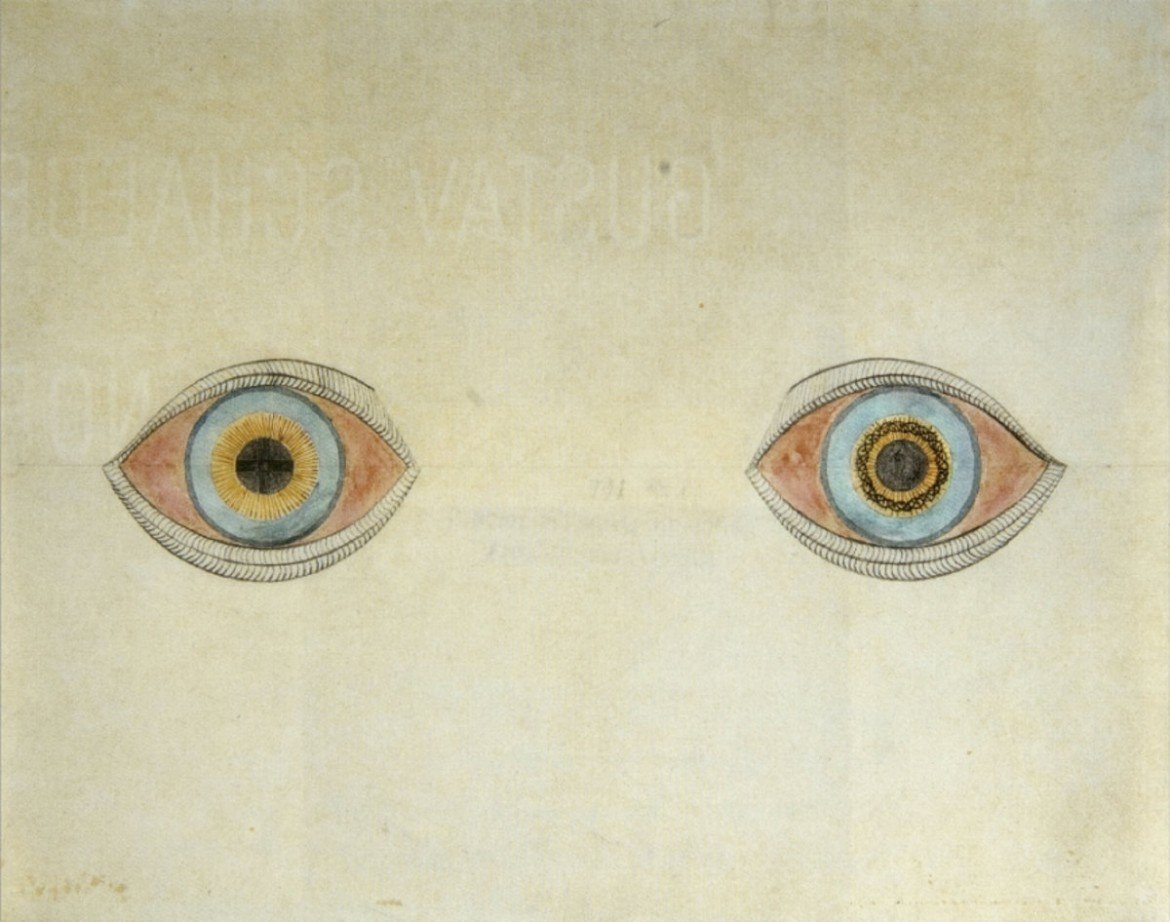

Malgrado la sua brevità, La civetta cieca è un invito a perdersi. Riassumerne la storia, oltre che difficile, è anche inutile. La stessa voce narrante – un umile decoratore che mentre dipinge astucci portapenna fuma oppio e beve – si domanda se «un giorno sarà possibile penetrare il segreto di questi riflessi dell’ombra dell’anima, che si manifestano solo nel deliquio, nello stato fra morte e resurrezione, nel passaggio dal sonno alla veglia». Oggetto del suo tormento è l’incontro, anzi l’apparizione di un essere etereo, sottile, evanescente: una fanciulla dietro i cui occhi, grandi e luminosi, la vita del pittore «si è bruciata lentamente e con sofferenza». Di quegli occhi l’uomo non si libererà più, soprattutto dopo avere fatto a pezzi e sepolto il cadavere della ragazza.

Sdoppiamenti e nuove forme

Come si arrivi a un esito tanto macabro è fuori luogo precisarlo, e non tanto perché il gusto della scoperta sia un diritto inalienabile del lettore, quanto perché dalla morte dell’esile creatura scaturisce un gorgo in cui passato e presente, sonno e veglia, vita e trapasso, si confondono. Personaggi e situazioni si sdoppiano o, per meglio dire, ritornano in forme nuove ma non abbastanza mutate da non essere riconoscibili. Vale per tutto: per gli occhi della ragazza, per il pittore e perfino per parole e similitudini, che nel testo si ripresentano a intermittenza con effetti mesmerici.

Tra le immagini che riemergono a distanza di pagine, particolarmente significativa è quella delle mosche che all’arrivo dell’autunno si rifugiano nelle case perché timorose della morte e dunque «più saldamente attaccate alla vita». Più che una metafora dell’istinto di sopravvivenza, vi si scorge un invito, un’allusione al concetto di non attaccamento tipico di certe filosofie orientali. E forse proprio così è possibile orientarsi nella Civetta cieca: pensandolo come una versione moderna del libro dei tibetano dei morti, scritto nella convinzione che il racconto, essendo «un modo per sfuggire ai sogni disattesi, ai desideri che non si sono realizzati» possa essere anche una via per interrompere il ciclo delle reincarnazione. Forse, più che un classico del surrealismo, questo piccolo gioiello opera di un Kafka persiano, va collocato in un genere tutto suo, una sorta di buddismo gotico.