Nell’inestricabile giungla di conflitti d’interesse che la famiglia Trump ha portato con sé alla Casa bianca, la questione del «brand» è una della più ovvie. Dalle photo op quasi quotidiane (un giorno ogni tre) del presidente che mangia, gioca a golf o incontra diplomatici di tutto il mondo nelle sue svariate proprietà, alle centinaia di migliaia di dollari dei contribuenti spesi per la security che deve accompagnare le trasferte commerciali dei suoi figli, alle decine di licenze recentemente accordate dalla Cina al marchio Trump, all’Instagram di Ivanka (da qualche giorno anche lei impiegata dal governo federale), i Trump non fanno mistero che servire il popolo americano e arricchirsi sono parte dello stesso progetto. Contro questo abbinamento veramente indigesto, sono già partite parecchie cause (come quella del padrone di un ristorante di Washington contro il Trump hotel della capitale, ospitato in un maestoso ex ufficio postale di proprietà del governo), petizioni e iniziative di boicottaggio.

Quella più di successo (aiutata anche da un Tweet inviperito del presidente contro la catena di grandi magazzini Nordstrom che ha smesso di vendere i prodotti di sua figlia), #grabyourwallet, è oggi un vero e proprio movimento, con un utile website dove sono elencate le compagnie da boicottare (Amazon, LLBean e i grandi magazzini Bloomingdale’s tra i top ten; seguiti, tra gli altri, da Breitbart News, Universal City Studios Hollywod e le scarpe New Balance), la ragione per cui vanno boicottate (vendono prodotti Trump, sono inserzionisti, hanno finanziato la sua campagna) e i contatti delle rispettive sedi a cui scrivere o telefonare in segno di protesta. Nel caso uno sia di fretta, #grabyourwallet ha anche una lettera tipo che si può usare con un rapido taglia e incolla. In un’altra parte del sito, ci sono una lista di compagnie redente, perché hanno smesso di vendere prodotti Trump o di far loro pubblicità. (Nordstrom, Uber, Sears, Kmart e persino la squadra di basket La Clippers).

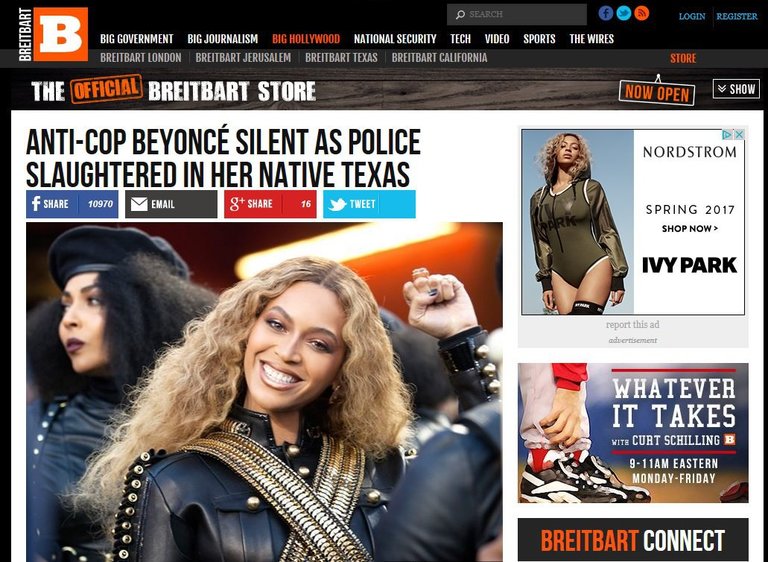

E, da un’altra parte ancora si spiega perché, in alcuni casi, si fanno delle eccezioni – per esempio con il Washington Post che, come Amazon, è di proprietà di Jeff Bezos, ma, spiega il sito: il Post è un’istituzione e David Fahrenthold ha firmato alcuni dei reportage investigativi più importanti della campagna elettorale. Il successo di parecchi dei boicottaggi suggeriti dal sito dipende anche dal fatto che le compagnie sulla lista nera effettuano il più delle loro vendite nei mercati urbani popolati da una maggioranza di elettori anti Trump, piuttosto che nelle zone agrarie dei red states. Per la stessa ragione, molti inserzionisti non vogliono che il loro brand venga associato a satelliti dell’universo trumpista o a promotori dei suoi valori più estremi (antisemiti, antigay, pro nazionalisti bianchi…) come Breitbart News.

Ma la natura automatizzata della pubblicità online (in cui l’ad «segue» il consumatore nelle sue frequentazioni su internet) fa sì che gli inserzionisti non abbiano il totale controllo di dove finisce la loro pubblicità. La Bmw Usa e Nordstrom, per esempio, hanno visto i loro ad apparire su Breitbart nonostante non abbiano mai autorizzato inserzioni sul sito alt right, che appare invece su una loro lista No. La AT&T e la Johnson & Johnson sono due dei più grossi inserzionisti che hanno sospeso il loro marketing da YouTube e Google perché hanno iniziato a uscire storie sull’associazione tra i loro prodotti e contenuti offensivi.

Lo stesso hanno fatto Coca-Cola, PepsiCo e Walmart, ritirando alcuni tipi di pubblicità Google dopo che erano apparsi a fianco di video YouTube razzisti o antisemiti. E, al fine specifico di ridurre gli incassi dalle inserzioni pubblicitarie di Breitbart, oggi esiste persino una pagina Twitter che allerta sui brand da boicottare, Sleeping Giants.

giuliadagnolovallan@gmail.com