Con periodicità ammirevole, sono altre venti anni che l’economista e sociologo francese Daniel Cohen manda alle stampe, ogni triennio, il suo diario di bordo sul capitalismo che verrà. Con una particolare attenzione rispetto al metodo della cosiddetta scuola della regolazione, ma senza aderirvi del tutto, Cohen ha preso atto del tramonto del capitalismo industriale, del mescolamento delle classi sociali, delle trasformazioni profonde del mondo del lavoro. Ha però sempre anteposto l’analisi a qualsiasi tentazione nostalgica per il passato. Per questo è difficile qualificarlo appartenente a questa o quella tendenza teorica. È un lettore attento della società capitalistica, fuggendo da ogni possibilità di di essere un maître-à-penser o un intellettuale militante. In questo nuovo saggio, I tempi sono cambiati (Codice edizione, pp. 172, euro 19), l’autore si avventura in un mondo in fermento. In copertina la foto, ormai famosa, che ritrae la statua di una bambina che sta per essere caricata da un toro. È una installazione artistica che simboleggia il potere potenzialmente distruttivo della finanza e delle borse rispetto la società. Il capitalismo dei servizi, quello che stiamo vivendo, è una realtà che vede una anemica crescita economica dove il lavoro è una risorsa scarsa. Gli economisti parlano di jobless growth, crescita senza lavoro. Cohen preferisce discutere di uberizzazione della società, cioè di un nuovo proletariato mandato allo sbaraglio per soddisfare i clienti. Pochi diritti, concentrazione della ricchezza, depauperamento della democrazia, mentre il populismo è la forma politica dei perdenti, di coloro che sono messi fuori le mura della cittadinanza. Libro amaro, dunque. Anche se il suo autore non nasconde la speranza che in questo interregno che vede morire il capitalismo industriale e un nuovo che non riesce a trovare forma compiuta, la politica possa svolgere ancora un ruolo nel redistribuire la ricchezza, affermare diritti individuali e collettivi. Temi che saranno affrontati al Salone del libro, dove Daniel Cohen presenterà il suo libro con Lucrezia Reichlin (oggi, ore 18, Sala internazionale del Lingotto).

«I tempi sono cambiati» ruota attorno alla figura dell’«homo digitalis», una figura astratta che occorre mettere a fuoco per comprendere come sia cambiato il capitalismo. Cosa è dunque l’«homo digitalis»?

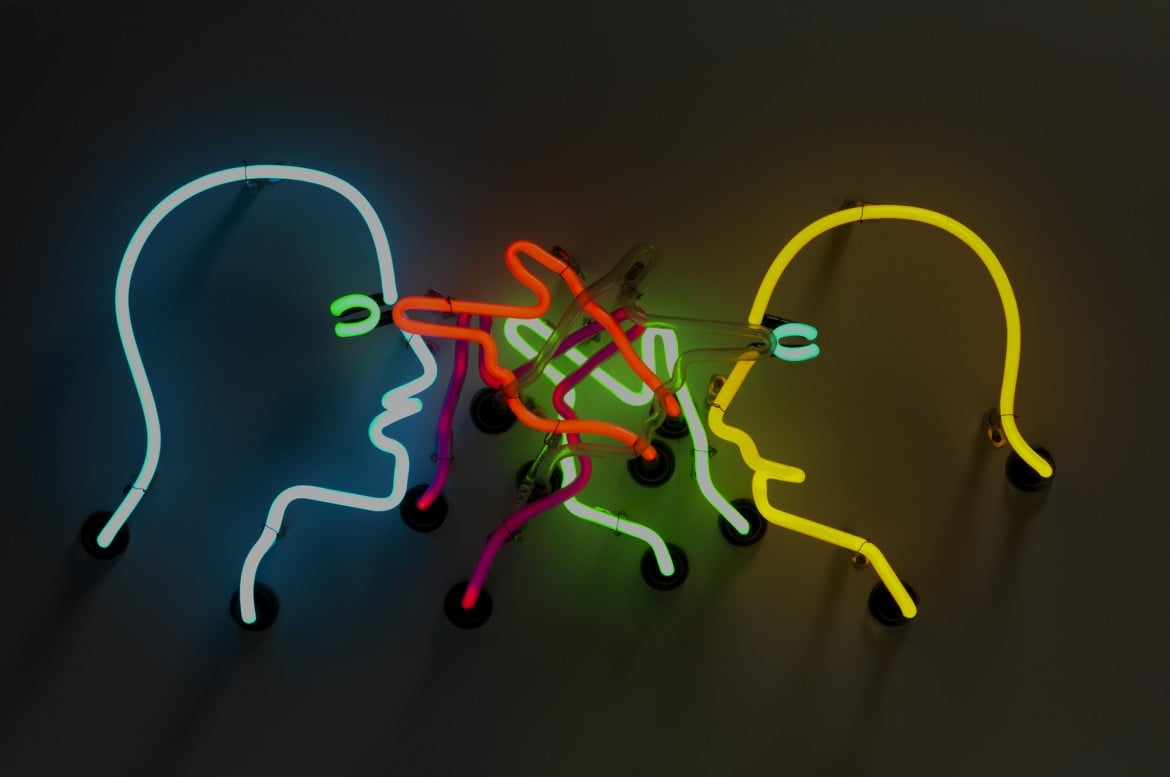

Innanzitutto, occorre entrare nei laboratori dove si studia il funzionamento del cervello e della mente. Solo così si può cominciare a definire i contorni dell’homo digitalis, cioè degli umani che agiscono in simbiosi con le tecnologie digitali. Le ricerche sulle reti neurali sono cioè fondamentali per mettere a fuoco il tentativo di far imitare alle macchine il funzionamento del cervello. L’«apprendimento profondo» è una espressione usata per indicare le funzioni delle macchine, che finora erano prerogativa solo degli umani – come avere dei ricordi, prendere decisioni, interpretare quei ricordi, e adattarsi, modificando il proprio «comportamento», a situazioni impreviste. Tutto ciò può apparire entusiasmante. O, all’opposto, inquietante. In ogni caso, viviamo ormai in un mondo dove le macchine possono essere o le nostre assistenti o i nostri padroni. Tutti ricordano Tempi moderni di Charlie Chaplin. In quel film l’omino con i baffi era fagocitato dentro meccanismi meccanici; era ridotto a ingranaggio e servitore delle macchine, il cui uso era legittimato dall’obiettivo di tirare fuori tutte le potenzialità inespresse dagli umani nel lavoro e nelle relazioni sociali. Le «macchine intelligenti» sono i dispositivi che ora possono determinare un assoggettamento dell’umano alla tecnica. Siamo tuttavia abituati a pensare che le reti sociali facilitino e favoriscano lo sviluppo delle relazioni interpersonali, ma poi scopriamo che questo non è vero; o, se è vero, lo è solo parzialmente. Scrivere e inviare un post a mille persone è più facile che prendere un caffè con qualcuno, cercando di approfondire la sua conoscenza. In un secondo, si raggiunge un numero di individui impensabile nella vita quotidiana. L’homo digitalis è dunque l’abitante di un mondo dove la presenza delle macchine è capillare e pervasiva.

Lei sostiene che l’economia della Rete poggi sui dati che ognuno di noi produce, navigando dentro Internet. La riduzione della nostre comunicazioni, consumi, idee a informazione è interpretata come una riduzione della complessità del vivere associato e del nostro essere animali sociali. Non c’è il rischio che questo alimenti un algido e povero individualismo?

Il film Her di Spike Jonze è particolarmente emblematico dei rischi che lei evidenzia. Il protagonista è innamorato di una intelligenza artificiale che aderisce ai suoi desideri. Il film è perfetto nel mettere in scena questa brama solipsistica di amore. La voce di Scarlett Johansson è inoltre seducente, esemplare nel restituire la completa adesione della macchina al volere del protagonista maschile. Sa tutto di lui e adegua il tono delle risposte e l’inflessione della voce all’umore del suo interlocutore. Certo non corrisponde all’amore fisico, ma in qualche modo soddisfa il desiderio sessuale con la parola, il dialogo, l’intrattenimento. Secondo il protagonista, l’amore che prova per l’intelligenza artificiale è migliore rispetto ai sentimenti provati per donne in carne e ossa. Her annuncia lo sviluppo del mondo dove le macchine offrono prodotti e servizi a misura del singolo. Naturalmente, il protagonista del film manifesta la nostalgia per l’incontro vis-à-vis, per la materialità degli incontri umani e sentimentali: fattori che la «matrice» non garantisce né prevede. È però questo il mondo che sta prendendo forma.

C’è un elemento che viene solo accennato nel libro. Riguarda i cambiamenti dei processi lavorativi. Viene prospettato il superamento dell’organizzazione scientifica del lavoro, ma poco viene detto su cosa abbia sostituito la catena di montaggio. Eppure sono citati tutti gli elementi della discussione sulla robotica, l’automazione, il rischio della trasformazione del lavoro in risorsa scarsa… Pensa che la nuova organizzazione del lavoro sia ancora una realtà in divenire, incerta?

È un dato di fatto che Internet non solo abbia mutato radicalmente l’organizzazione della produzione. L’aspetto più importante è che consente una trasformazione permanente del lavoro, in una sorta di divenire che non permette soste e pause. Le imprese, ad esempio, hanno esternalizzato, delegato ad altre aziende e attori economici alcune operazioni che prima erano interne. Tutto viene coordinato e reso efficiente da sofisticati e integrati sistemi di macchine. Aumenta inoltre la competitività economica. A nessuno è consentito vivere in territori al riparo dalla competizione. Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che quello attuale è pur sempre un mondo scandito da rapporti di potere. Ad esempio, il Gafa, cioè l’acronimo usato per indicare Google, Amazon, Facebook e Apple, spesso organizza e definisce le regole per questa feroce competizione, indipendentemente da quanto stabiliscono i governi nazionali.

Nel libro si confronta a lungo con le tesi di André Gorz sviluppate in «Addio al proletariato». Sostiene che la riduzione numerica della classe operaia industriale coincida con l’evaporare, la dissoluzione della classe operaia come soggetto politico. Può spiegare meglio il suo pensiero sullo sviluppo dei lavoratori dei servizi che non coincide con quello di una coscienza di classe? E allo stesso tempo: come può reggere una economia con imprese globali che crescono in presenza di un numero limitato di dipendenti?

Gorz ha creduto all’emersione di una cultura postmaterialista concomitante con il declino e la progressiva scomparsa del capitalismo industriale. Questo non significa che non ci sarà più produzione di merci hard, ma che la loro produzione non sarà più centrale. Inoltre, i bisogni sociali rimarranno e rimangono spesso insoddisfatti, mentre si imporrà l’esistenza di una nuova classe operaia con caratteristiche diverse da quella industriale. È una classe operaia diffusa, dispersa, molecolare. È presente nella logistica, come nella produzione dei servizi alla persona; nel commercio come nelle attività produttive che hanno caratteristiche artigianali. Mi sembra importante sottolineare che questa nuova classe operaia sia diventata, come ha acutamente scritto l’economista Eric Maurin, maggioritaria – numericamente e socialmente. Per descrivere la sua crescita e diffusione, mettendone così in evidenza alcune caratteristiche di subalternità e di sfruttamento, è stato coniato anche un termine: uberizzazione, facendo riferimento al modello di Uber nel definire i rapporti tra produzione di servizi, lavoratori e utenti. Come è noto, con Uber tutto è mediato da piattaforme digitali che mettono in relazione il servizio, la sua produzione e gli utenti. Ciò che emerge è che il nuovo proletariato non ha un rapporto diretto con l’impresa, bensì con il cliente. Il suo interlocutore immediato è il consumatore del servizio all’interno di uno schema che ricorda quello delle professioni liberali del passato. In altri termini, Uber fornisce l’intermediazione tra possessori di automobili e utenti che vogliono spostarsi, pagando poco, nella città. Chi conduce l’automobile è rappresentato come un lavoratore indipendente, quando invece ha un rapporto di committenza che lo rende più un dipendente che non un lavoratore autonomo. Questo significa che per i nuovi operai e salariati il legame sociale rischia di trasformarsi in uno nodo scorsoio. Serve dunque uno Stato che intervenga affinché questi rapporti vis-à-vis tra operai e clienti siano gestiti all’interno di una cornice di eguali diritti, operando anche una redistribuzione della ricchezza, che ha raggiunto una polarizzazione radicale tra il benessere di una élite e la precarietà del resto della popolazione.

È molto interessante la parte del suo libro dove elabora le promesse mancate di benessere e l’abbondanza della società postindustriale. Quali sono i motivi della mancata realizzazione delle promesse di benessere della società postindustriale?

Rispondo ricordando le analisi e le previsioni dell’economista Jean Fourastié fatte nel 1948. Riguardavano quel che sarebbe accaduto nel XX secolo, ma secondo me hanno valore anche per il XXI. Per Fourastié la storia umana è scandita da tre fasi: la società agraria, dove la maggioranza della popolazione viveva del lavoro nei campi; l’industriale, quella che ha occupato il centro della scena per quasi un secolo; infine, la società dei servizi, dove il lavoro è il lavoro per l’uomo medesimo. Potremmo dire che la società dei servizi produce sostanzialmente l’umano. In quest’ultima tappa della nostra storia, il valore sociale del lavoro è definito dal tempo che consacriamo agli altri. Chi lavora si occupa dell’educazione, aspirazioni, salute, sogni dell’altro, che si comporta e ha gli stessi bisogni di chi produce il servizio richiesto. Jean Fourastié era un ottimista sulla capacità delle macchine di migliorare le sorti del mondo. Immaginava una civilizzazione nella quale l’economia favorisse l’umanità tutta. Quello che certo non aveva messo in conto era un insormontabile ostacolo: questa economia dei servizi non genera nessuna crescita. Certo, produciamo merci che sono vendute; produciamo servizi: tutto ciò però non determina sviluppo economico. È la stagnazione il tratto evidente del capitalismo dei servizi. È su questo crinale che i computer, i dispositivi tecnologici digitali diventano indispensabili nella nostra vita, come il film Her mette in evidenza, senza che ciò significhi crescita economica. Il prezzo da pagare alla digitalizzazione del mondo e delle relazioni sociali è semmai una profonda disumanizzazione e la rinuncia alla speranza di migliorare le condizioni di vita di tutti e di ognuno di noi.

Il libro si apre con un exurcus storico sul Sessantotto e sull’affermarsi di un individualismo libertario e antisistema. Scrive sulla contraddizione di un movimento che usa un lessico interno a una tradizione collettivista aprendo invece la strada a un individualismo radicale. Può chiarire questo punto di vista?

Negli anni Sessanta, in Francia, ma credo anche in Italia, il mondo operaio votava a maggioranza comunista, cioè la grande religione laica della società industriale. In altri paesi, non era così, ma i voti erano indirizzati verso partiti operai. Tutti i militanti di sinistra o comunisti pensavano che una qualche forma di rivoluzione sarebbe intervenuta e che il futuro sarebbe stato migliore del presente. L’avvenire era pensato come radioso. Il sol dell’avvenire era quello che avrebbe riscaldato una società giusta. Una certezza che nel tempo ha cominciato a vacillare. Il Sessantotto è stato l’ultimo atto di una contestazione dello status quo e di fiducia nel sol dell’avvenire, anche se aveva caratteristiche diverse da quelle rappresentate dalla grande religione laica della società industriale. Ciò che i militanti di quella stagione politica non potevano sapere era che le loro azioni stavano accompagnato il tramonto del capitalismo industriale e l’ascesa del capitalismo dei servizi. Non è stato certo il Sessantotto il laboratorio del capitalismo dei servizi, ma la fine di quella stagione coincide con l’affermarsi di un altro ordine del mondo. A tanti anni di distanza possiamo dire che il populismo ha preso il posto delle azioni, della cultura politica, del modello di società possibile incarnato in vari modi dalla sinistra. Il populismo rappresenta infatti una forma specifica di contestazione dello staus quo. Si nutre dell’inquietudine per il futuro, che non appare più roseo, coltivando la nostalgia per il passato. Stiamo assistendo, senza riuscire a comprendere in quale epoca stiamo entrando, all’inabissarsi di una forma specifica di civilizzazione: quella della società industriale. Ne stiamo conoscendo gli effetti. Ma non riusciamo a trovare la forza e il modo per contrastarli. L’organizzazione sociale è verticale. C’è concentrazione di potere e ricchezza. In passato, la classe operaia aveva un ruolo centrale nel definire le forme di vita e l’equilibrio del potere. Ora invece centrale è l’imperativo produttivistico del business. Il modello economico appare coerente nella sua fredda logica. Stiamo entrando in una società postindustriale che prevede l’esclusione di quote crescenti della popolazione. È infatti la precarietà a divenire norma.

Riguardo, invece alla spiegazione che lei dà del neoliberismo. Sostiene a ragione che la presidenza Reagan invocasse un ritorno dell’autorità e dei valori morali; allo stesso tempo, gli anni Ottanta e gli anni Novanta sono anni di edonismo di massa, di dissoluzione dei legami sociali. Come motiva questa contraddizione?

C’è una specie di simmetria tra la rivoluzione conservatrice di Ronald Reagan e la controcultura degli anni Sessanta. La sinistra, i comunisti pensavano a una fuoriuscita dal capitalismo industriale. L’aspirazione era di favorire lo sviluppo di una società postmaterialista, come scriveva e sosteneva André Gorz. Era una utopia, possiamo dire con il senno di poi, che non ha potuto né saputo fare i conti con la crisi: economica, sociale, politica, morale. La maggioranza degli uomini e delle donne, più che uscire dalla prigione della società industriale per entrare nel giardino dell’Eden, stava vivendo in un incubo. Per queste ragioni, la destra ha avuto gioco facile nel riconquistare terreno e diventare egemone. Ronald Reagan e Margaret Thatcher non hanno incontrato grandi resistenze nell’affermare la loro rivoluzione morale e economica. Hanno proposto il ritorno dei valori tradizionali per sfuggire all’abisso e alle illusioni di libertà della sinistra. Proponevano cioè un ritorno allo spirito originario dei puritani agli albori del capitalismo. Il capitalismo di Reagan e Thatcher faceva leva sul riaffacciarsi di un giovanile e fresco spirito puritano. La loro era una buona novella da urlare a pieni polmoni, mentre la cupidigia dilagava.

Il populismo è figlio della sconfitta della sinistra e della destra nel dare risposte adeguate ai tempi cambiati cui si fa riferimento nel titolo del suo libro: la recessione, la crisi della globalizzazione, la perdita di centralità di Europa e Stati Uniti nell’economia mondiale. È l’espressione politica dei perdenti. Può illustrare la sua analisi del populismo?

Constatazione preliminare dalla quale però occorre partire. Sia la destra populista che la sinistra radicale manifestano una comune avversione per le élite. La differenza è che la sinistra vuole ancora una società più giusta e una maggiore libertà dalla necessità. Quando incontra, in Francia, un elettore di Jean-Luc Mélenchon ascolta proferire parole sul forte degrado della società contemporanea, sul potere impersonale e non legittimo dei grandi trust, sul degrado e mercificazione nelle relazioni interindividuali. Gli elettori della sinistra radicale sono tuttavia uomini e donne inseriti, integrati e svolgono una funzione pubblica battendosi per una distribuzione del potere e della ricchezza. Se spostiamo l’attenzione sugli elettori del Front National, notiamo la stessa avversione per l’élite. Ma poi iniziano le differenze. Mentre nella sinistra radicale c’è un forte impulso a rapporti interpersonali incentrati sulla libertà, il rispetto e la dignità, tra gli elettori del Front National si impone l’ostilità verso i migranti, gli omosessuali, tutto ciò che è fuori dalla norma e dal cerchio ristretto delle relazioni familiari. Esprimono fobie, ostilità, sospetti verso gli altri. Sono espressione di una profonda disgregazione sociale. Il demografo Hervé Le Bras ha messo l’accento, nei suoi studi, sul parallelismo tra la crescita attuale dei suicidi e l’analisi del suicidio svolto dal fondatore della sociologia francese Emile Durkheim. Siamo di fronte a una diffusa anomia sociale che ha come drammatica risposta nel suicidio. È questa una conseguenza del tramonto della società industriale e il mondo che sta sorgendo. Sta a noi riuscire a gestire questo passaggio e trovare il modo di dare una forma adeguata ai tempi cambiati.

SCHEDA