Vincenzo Gemito (1852-1928), affidato dall’ignota madre alla ruota dell’Annunziata, cresciuto in povertà per i vicoli di Napoli, ebbe un’educazione artistica disordinata, passando dagli studi di vari scultori e pittori, tra i quali Domenico Morelli, ma nemmeno trentenne, al Salon di Parigi del 1878, riscosse uno straordinario successo con il Pescatore in bronzo. La felicissima fusione tra osservazione del naturale e ricerca del pittoresco, sostenuta e corretta da un confronto con l’Antico che era davvero nel DNA umano prima ancora che artistico di Gemito, facevano di quel capolavoro un’opera che partecipava da protagonista al dibattito artistico contemporaneo; e del resto nel 1917, Gemito ancora vivo, proprio questo bronzo avrebbe avuto l’onore di essere accolto come prima opera moderna nelle collezioni del tempio della scultura rinascimentale, il Bargello di Firenze.

Un vero dialogo diretto con gli impressionisti lo avrebbe aperto di lì a poco un altro virtuoso della terracotta, del bronzo e anche della cera, Medardo Rosso; in quel momento era proprio Gemito il più moderno in scultura, tanto che Paul Durand- Ruel, il mercante di quei pittori rivoluzionari, cercò senza successo di acquistare il Pescatore. Meno di dieci anni dopo, già al culmine della fama, e ricevuta l’importante commissione per una statua monumentale di Carlo V destinata alla facciata di Palazzo Reale a Napoli, Gemito scriveva all’amico francese Ernest Meissonier e alla moglie: «Mi vedo tutto smarrito, incantato sospeso nelle nuvole… non ho fiducia di quello che fo: potrei quasi dirvi che dubito pure del lavoro che mi è stato affidato… io vivo in un labirinto di immagini terribili». Poco dopo sarebbe arrivato il ricovero in una casa di cura, dove rimase dall’agosto 1887 al maggio 1888; e soprattutto altri venti anni di reclusione in casa, in un continuo oscillare tra momenti di lucidità e follia.

Mentre nell’ormai lontana Parigi, dove egli sarebbe tornato solo nel 1924, si succedevano incalzanti simbolismo, pointillisme, fauves e cubismo, Gemito usciva dalla storia, congedandosi temporaneamente anche dalla scultura, limitandosi a disegnare, soprattutto volti, in particolare il suo, e quelli di Mastro Ciccio (il secondo marito della madre adottiva) e di Anna, la moglie sposata nel 1882. Niente di certo, a livello di referto medico, ci rimane di tutti quegli anni, e la follia di Gemito divenne subito tanto leggendaria, quanto aneddotica: a Napoli tutti conoscevano «o’ scultore pazzo», che riceveva le visite dei poeti Salvatore Di Giacomo (autore di una monografia pubblicata nel 1905, con Gemito mito vivente ma «non ancora emerso dal suo crepuscolo tragico») e Gabriele D’Annunzio.

Cosa fece cadere lo scultore in quel baratro non è noto. Certo un ruolo lo ebbe anche la vicenda della statua di Carlo V, un’opera sostanzialmente fuori dalle corde di Gemito, da realizzarsi in marmo, medium particolarmente ostico per lui che fu sempre un eccezionale modellatore (tra i suoi capolavori sono i sensibilissimi ritratti in terracotta), ma Vincenzo aveva già nel 1885 alle spalle una giovinezza burrascosa, e la prima sfortunata relazione con Mathilde Duffaud, a cui era stato legato tra il 1873 e il 1880, quando lei scomparve prematuramente dopo una lunga malattia. Di Anna, giovane e avvenente modella, Gemito sarebbe stato gelosissimo, e il rapporto tra i due dovette divenire claustrofobico; certo è significativo che l’artista uscisse dal suo isolamento nel 1909, tre anni dopo la scomparsa di Anna. Da un magnifico disegno del 1885 circa in cui l’amata è ritratta con i capelli scompigliati e gli occhi quasi sgranati, disegno la cui parte inferiore era stata tagliata dall’artista e riutilizzata per un autoritratto, emerge la passione di Vincenzo e forse già la sua vena di follia (il carattere frammentario del foglio gli conferisce una nota di eccezionale modernità).

La tormentata vicenda biografica di Gemito, la sua predilezione per i soggetti tratti dalla vita quotidiana, pescatorielli o giovani popolane, l’identificazione con Napoli e il suo genius loci: tutto ha contribuito al mito di Gemito, mito che però ha finito per nuocere all’assestamento critico della sua statura di artista, inquinata dalle innumerevoli derivazioni e imitazioni che attestano il suo perdurante successo novecentesco presso un ampio, talvolta indiscriminato pubblico. Già nel 1986, però, il curatore della scultura del Getty Museum di Los Angeles, Peter Fusco, acquistava l’ipnotico medaglione in argento dorato con la Medusa (1911), contribuendo al recupero della grandezza di Gemito, anche a livello internazionale.

A lungo sottovalutato rispetto al già citato Rosso, forse perché meno congeniale a una critica troppo spesso meccanicamente tesa ad apprezzare il superamento della tradizione e la ricerca di modernità, Gemito è stato rivalutato prima di tutto dagli artisti. Nel 1979 Giacomo Manzù lo definiva senza esitazioni il più grande scultore dell’Ottocento, ma già molto prima, nel 1941, Giorgio De Chirico scriveva: «in Gemito si riconosce quella capacità eminentemente classica di rivelare il lato spettrale e occulto di un’apparizione». Al fondatore della Metafisica lo scultore è legato da una sotterranea affinità elettiva.

Ritornato alla vita pubblica e creativa, Gemito si dedicava a un suo personale recupero dell’Antico, appassionandosi in particolare alla figura di Alessandro Magno, a cui avrebbe dedicato numerosi disegni, terrecotte e bronzi fino alla fine della sua carriera. Erano gli anni del «ritorno all’ordine», di cui proprio De Chirico era stato uno dei profeti, ma è bene precisare come in Gemito non si avverta mai un intento programmatico, in linea con le tendenze dell’arte europea. In qualche modo l’artista, nei due monumentali ritratti a matita dei figli dei fratelli Bertolini del 1913-’14 (Philadelphia Museum of Art), anticipava anche certo realismo magico, per l’atmosfera sospesa e inquietante, alla Balthus. E così non sorprende che un appassionato ammiratore di Gemito fosse anche Alberto Savinio, fratello di De Chirico, che aveva già declinato la Metafisica in Surrealismo. Egli nel 1942 gli dedicò un memorabile ritratto nella raccolta Narrate, uomini, la vostra storia, dove, rievocandone le esequie a Napoli, sottolineava meglio di ogni altro l’animo intimamente greco, non solo classico, del genio di Gemito: «Arrivati davanti alla marina, i becchini d’un tratto sentirono la bara più leggera sulle spalle… Un signore in tuba levò la mano a indicare il golfo: scortato da due delfini, Gemito navigava verso i mari della Grecia». Quello di Gemito era un ritorno alle proprie radici, e il suo Antico non è mai solo apollineo, ma, come intuiva bene De Chirico, anche sottilmente dionisiaco. Nell’eroe macedone Gemito ritrova il tormentato titanismo al quale, al di là dei tanti soggetti di vita quotidiana affrontati in passato, aveva sempre intimamente aspirato: nel 1928, descrivendo le medaglie dedicate ad Alessandro, egli parlava dell’«imperatore che audacemente io giunsi a vedere volendo constatare l’entità della sua divina persona».

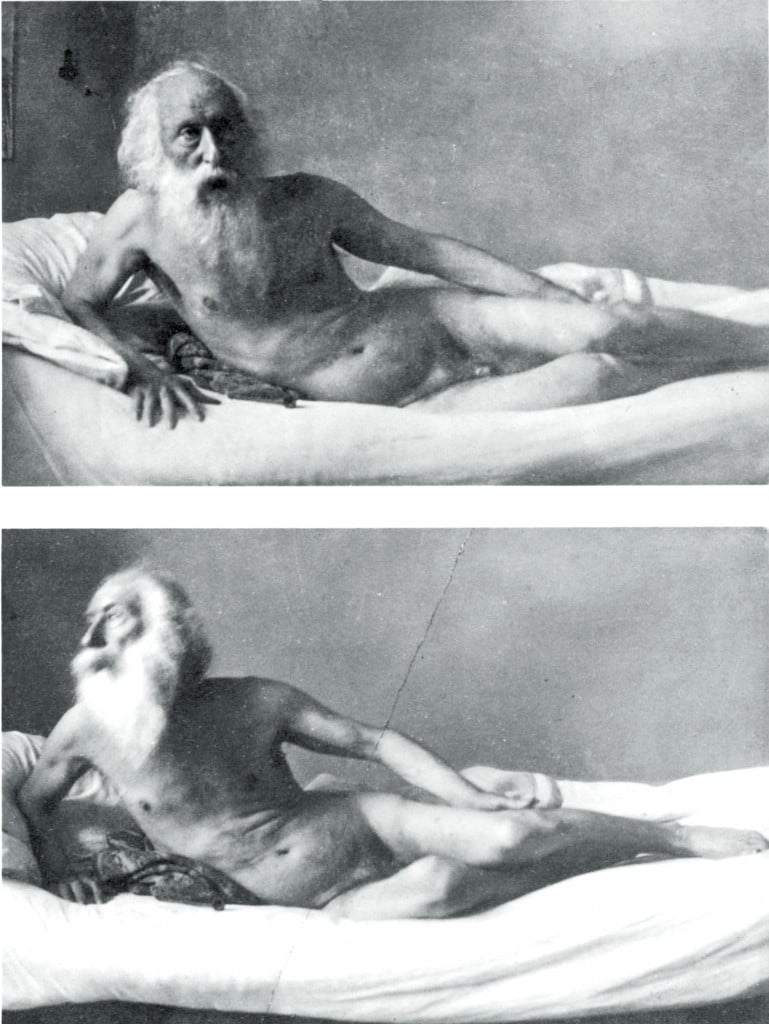

In Gemito, soprattutto nel Gemito degli anni della follia e di quelli a seguire, la sovrapposizione di arte e vita è sempre avvertibile, e questa si declina in una forma di esasperato autobiografismo. L’artista si ritrae continuamente, associando la propria immagine a quella dei filosofi antichi, protagonisti di fortunatissimi busti bronzei, e anche l’allucinato Alessandro è una sorta di sognato alter ego dell’artista. Sempre in questa chiave si devono interpretare le tante foto che ritraggono Gemito da vecchio, un po’ filosofo un po’ profeta, con i capelli lunghissimi, quasi l’artista volesse cavalcare la sua fama di scultore pazzo. Non si spiegherebbero altrimenti le scandalose foto, sempre del 1928, in cui un Gemito quasi riberesco espone la propria nudità, questa volta anticipando addirittura certe performance contemporanee: penso a quella di un geniale ed eccentrico gallerista e studioso di scultura contemporanea, Enzo Mazzarella, che poco prima di morire nel 2019 espose se stesso nudo nella propria casa-galleria a Roma.

In quell’ultima opera, che era forse quasi più dello stesso Gemito che non del fotografo Ferdinando Lembo, l’artista esplorava ancora il tema della carne e della sensualità, che lo aveva sedotto e tormentato (spesso anche in chiave omoerotica): la sua non era certo solo una posa, una mossa istrionica, ma il risultato di una ricerca vissuta profondamente.