I lunghi capelli, una volta corvini e ora screziati di bianco, discendono sulla spalla destra come una marea ormai stanca, lasciando la sinistra completamente nuda. La leggera veste da notte è scivolata via, trovando l’angolo del gomito come unico appiglio al pudore. Accovacciata sul ciglio del letto, come una rana in attesa, la testa reclinata, la donna osserva un punto dello spazio che potrebbe essere qualunque altro luogo. Gli occhi consapevoli, cerchiati da un presagio ineluttabile. Una mano tenacemente stretta al ginocchio. Anna morente, come la disegnò Vincenzo Gemito nel 1906 e vibrante di morte ancora oggi, attuale nell’esprimere i segni di un disfacimento in fase terminale, prepotente e languoroso, una perturbazione trasversale tra la mente e il corpo, come in certi tagli fotografici della Ballad of Sexual Dependency di Nan Goldin.

Nato il 16 luglio 1852 ed esposto nella «ruota» della Santissima Annunziata il giorno dopo, affidato a una famiglia popolare e cresciuto nelle botteghe degli artigiani e nelle officine dei fabbri, tra i vicoli di una Napoli ribollente d’oscurità. Insoddisfatto degli insegnamenti del Maestro Emanuele Caggiano, il giovane Gemito preferiva osservare le evoluzioni degli acrobati del famosissimo Circo Guillame oppure le opere conservate al Museo Archeologico, ed è suggestivo immaginarlo rapito tra questi due estremi: da un lato, la sintesi anatomica delle membra in movimento su funi e trapezi, dall’altra, la profonda eredità formale e spirituale dei reperti archeologici.

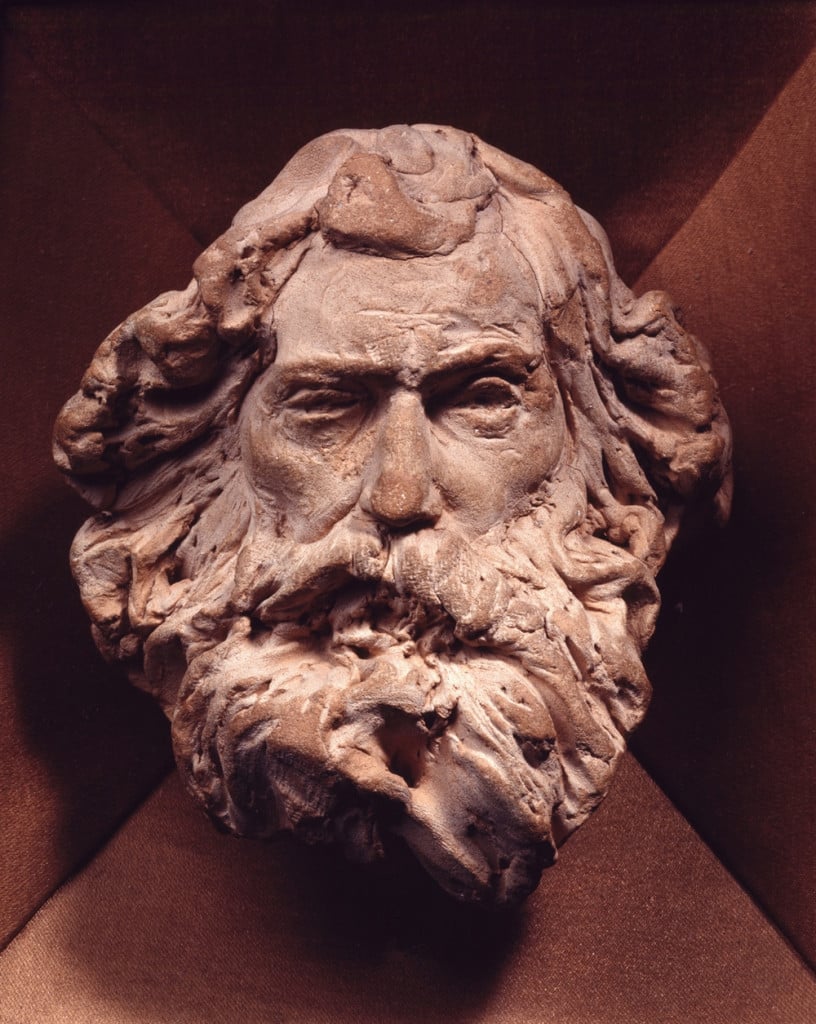

Uomo irrequieto, spirito assiduo alle passioni più intense, artista indipendente più che ribelle, omaggiato dai re e dai poeti, da Umberto I, Gabriele d’Annunzio, Salvatore Di Giacomo e Alberto Savinio, assurto al culmine della fama e, quindi, decaduto psichicamente nel crepuscolo di un’ambizione: ritrarre la verità dello scorrere della vita, borghese o cenciosa, tanto nella posa indecifrabile, ermetica, dell’eroico Giuseppe Verdi, che nella smorfia sfacciata di un giovanissimo pescatore seminudo, in equilibrio su uno scoglio.

Vincenzo Gemito è una delle figure più interessanti della storia dell’arte, non solo per la sua biografia così ricca di spunti narrativi, tra vette e abissi, amicizie e rivalità. Ma soprattutto per la capacità di raccogliere l’impalpabile consistenza di uno sguardo, la sottile asimmetria di un sorriso, scavando nella superficie duttile dell’argilla, oppure ombreggiando con la matita la porosità di un foglio di carta. Di questa sensibilità fuori dall’ordinario racconta la mostra al Museo e Real Bosco di Capodimonte, a cura di Jean-Loup Champion, Maria Tamajo Contarini e Carmine Romano, fino al 15 novembre.

L’esposizione di Napoli, per quanto autonoma, prosegue idealmente quella al Petit Palais di Parigi, chiusa a gennaio 2020 e curata ancora da Champion e Romano, insieme a Cécilie Champy-Vinas. Un gemellaggio suggellato da Christophe Leribault e Sylvain Bellenger, rispettivamente direttori del Petit Palais e del Museo di Capodimonte, nel tentativo di far uscire dall’ombra sia la figura dell’artista che, in generale, la fitta rete di relazioni che, in quegli anni fondativi per la modernità, doveva legare le due città, entrambe vissute da Gemito e capitali, ognuna a suo modo, di una Europa in fieri.

Dalla scultura al disegno è il sottotitolo della mostra napoletana, un rimando tra tecniche necessario per dichiarare l’impostazione metodologica, che intende restituire la giusta collocazione storiografica a tutta quella parte di produzione bidimensionale, principalmente disegni su carta, cruciale nella sua febbrile ricerca della vibrazione vitale e, tuttavia, passata spesso in secondo piano rispetto alle sculture di pescatorielli e acquaioli, replicate, nel corso degli anni, in miriadi di emulazioni di fattura fin troppo varia, che hanno finito per saturarne la percezione. A sgomberare il campo da tale invadente manierismo, nel 2009, sempre a Napoli, a Villa Pignatelli, fu dedicata un’altra mostra, curata da Denise Pagano, mentre ricollocarne la posizione di originalità fu uno dei tentativi di Il Bello o il Vero, amplissima collettiva dedicata alla scultura di ambito napoletano tra Otto e Novecento, a cura di Isabella Valente, allestita a San Domenico Maggiore nel 2015. Insomma, per liberare la figura di Gemito da un certo localismo non è mancata la buona volontà, almeno nell’ultimo decennio, perché, andando a ritroso nella cronologia espositiva, si deve risalire addirittura agli anni cinquanta.

Gemito è invece il titolo, sillabato, sulle grafiche ufficiali della mostra attuale, in una verticale composta da tre gruppi di lettere gialle che risaltano nel caotico paesaggio degli annunci affissi negli spazi pubblici. E l’immediatezza di questo lettering accattivante, quasi a richiamare le produzioni delle serie tv, si legge anche nel percorso, che riunisce una fitta successione di opere di varie forme, dimensioni e materiali, in un avvicendamento di capitoli tematici dedicati all’approfondimento di momenti decisivi tanto nella carriera dell’artista che nella vita dell’uomo.

Per Gemito non c’era separatezza tra le attitudini personali e le diramazioni della ricerca artistica, come traspare dai numerosi ritratti dedicati ai suoi grandi amori, Mathilde Duffaud e Anna Cutolo, morte entrambe prematuramente e osservate in busti, disegni e bozze pervasi da una penetrante espressività, presenti in due nutrite sezioni della mostra. Del resto, l’allestimento, curato da Roberto Cremascoli, rende le atmosfere intimistiche di una sorta di studio d’artista, con ampi tavoli di legno chiaro sui quali la luce si riflette con esuberanza, intrecciandosi tra le tante opere, preferendo una visione d’insieme. Anche se con il gusto per certi piccoli incastri soffusi nella «sceneggiatura», tra i quali il gioco di specchi tra il sofferto ritratto a matita di Anna morente e il piccolo vaso di bronzo sul quale è incisa la dedica a «Nannina», tratta da una strofa della canzone Fenesta vascia: «So’ lacreme d’ammore e non è acqua».

Poco a suo agio nelle commissioni a tema storico, che pure assolse, come nel caso della tormentata vicenda della statua di Carlo V per la facciata di Palazzo Reale su piazza Plebiscito, considerata tra le cause della sua instabilità psichica, Gemito era invece schiettamente interessato alla fragile umanità dei suoi soggetti, al modo in cui i simboli del passaggio del tempo dovevano imprimersi nelle espressioni più o meno volontarie del corpo. L’irrequieta fascinazione per i momenti di transizione, che nelle sculture può confondersi con la teatralità del virtuosismo, risalta con sincerità nei disegni. Come nel caso dei ritratti dei due giovani Bartolini, eseguiti tra il 1913 e il 1914 e tra i pezzi forti della mostra, dalla cui posa traspare tutta l’ambigua consapevolezza del passaggio dalla fanciullezza all’età adulta.

E quel trascorrere del tempo, da sempre rincorso, fu alla fine raggiunto. Ne vediamo distintamente i segni in una delle ultime apparizioni di Gemito. Nell’immagine presa dallo storico fotografo Ferdinando Lembo, «lo scultore pazzo», che aveva trascorso venti anni in isolamento, prima in una casa di cura e poi nella sua abitazione in via Tasso, il maestro asceta al quale lo Stato italiano aveva tributato l’onore di un premio di centomila lire, è disteso su un fianco, puntando un gomito sul materasso, l’altro braccio ancora nervoso, le spalle in tensione per sostenere la rotazione del busto. La pelle assottigliata del ventre e delle gambe, la testa calva, la barba lunga sul petto. Nudo, potente e senza pudore, come un grande padre raccontato da Franz Kafka o uno dei vecchi santi, nervosi e macilenti, di Jusepe de Ribera, oppure come era stata la sua Nannina, accovacciata sul letto. La foto fu scattata nel 1928, Gemito sarebbe morto l’1 marzo 1929, in piena attività. La sua tomba è al cimitero di Poggioreale.