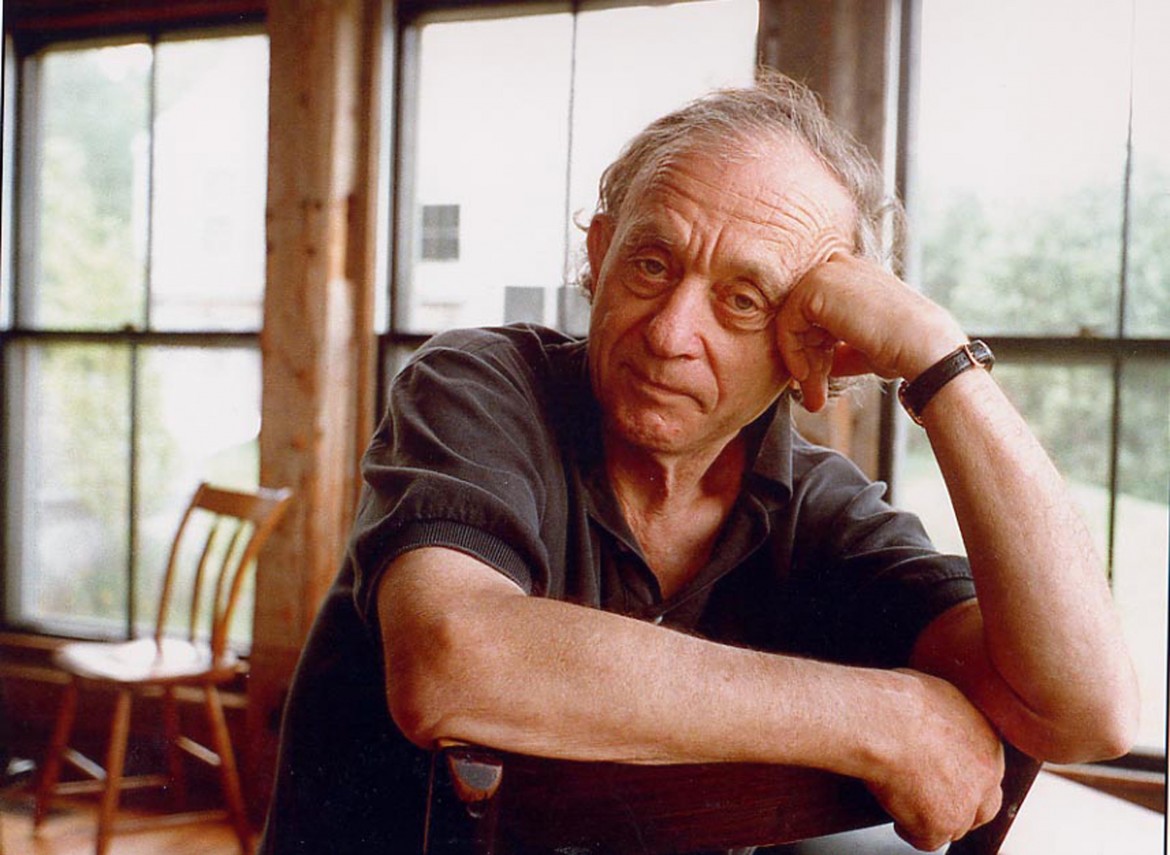

I suoi riferimenti dichiarati sono Buster Keaton e i fratelli Marx, e se gli si chiede come riesce a non intimidire o a non condizionare le persone con la sua macchina da presa risponde:«Forse sono distratti dalle mie enormi orecchie». Frederick Wiseman, ottantaquattro anni di energia inarrestabile, è uno dei Leoni d’oro alla carriera di Venezia 71. L’altro è una splendida signora, Thelma Schoonmaker, montatrice di tutti ifilm di Martin Scorsese e complice impagabile nell’orchestrare il flusso spregiudicato del suo immaginario.Narratore del nostro tempo,Frederick Wiseman, bostoniano (per chi volesse saperne di più consigliamo due letture: Paesaggi umani. Il cinema di Frederick Wiseman, a cura di Carlo Chatrian, Luca Mosso, Giorgia Brianzoli, edito da Filmmaker, www.filmmakerfest.com; Il mondo realmente rovesciato, a cura di Fulvio Baglivi, edizioni del Csc) è uno dei grandi autori del cinema contemporaneo, e per questo ci piace pensare che i due Leoni alla carriera siano una sorta di manifesto della Mostra, una scommessa tra due declinazioni dell’immaginario in cui si esprime un senso del cinema affine nella capacità di interrogare, a ogni nuovo film, e senza trucchi, il proprio lavoro.Lo scorso anno Wiseman era al Lido con At Berkeley, la vita nel conosciuto al mondo che diventava un’avvincente,commoventissima metafora dell’utopia americana. Nel frattempo ha girato un altro film, National Gallery, ambientato nel museo londinese – era alla Quinzaine di Cannes – un magnifico film sull’arte e sullo sguardo, e in qualche modo sul cinema.

Ma l’istituzione, e le persone nel rapporto con essa, vuoi che sia un manicomio criminale, come nell’esordio Titicut Follies (’69) – bloccato per più di vent’anni negli States – o l’Opéra di Parigi, o ancora il Crazy Horse, sono il nucleo nel lavoro di Wiseman, chea partire da uno spazio definito – può essere anche una palestra di box come in Boxing Gym – costruisce le sue storie, racconti di individui e metafore umane,politiche, poetiche. Il suo «metodo» è (in apparenza) semplice e ormai consolidato. Si permette poche variazioni. Ogni film è un viaggio in un pianeta diverso con cui negli anni, e in una filmografia lunghissima, ha inventato uno sguardo sul mondo.

La realtà come la filma Wiseman non è quella di interviste, o di primi piani di teste parlanti. Al contrario sono individui in un«ecosistema» spesso fragile e a rischio, colti nel loro fare quotidiano. Senza retorica o enfasi di lacrime e seduzioni sentimentali. Tutto è lì, e non c’è neppure una pretesa di «realtà»perché è l’astrazione che lo rende «vero». Lui con i personaggi non interagisce mai, non si palesa, non fa domande; sentiamo la macchina da presa, e al tempo stesso è come se non ci fosse.Lo raggiungiamo al telefono, pochi giorni prima dell’inizio del Festival. «Il Leone d’oro è stato una vera sorpresa. Sono davvero felice e onorato, non mi aspettavo di ricevere un premio come questo» dice Wiseman, che intanto sta lavorando a un nuovo film. Titolo Jackson Heights,ambientato a New York, in un quartiere di Queens che oggi, ci dice, è un vero luogo multilinguistico e multietnico: «Vi si trova la più alta concentrazione di lingue e di nazionalità che in qualsiasi posto, ci sono persone che arrivano da decine di paesi dell’America latina, e poi dall’India, dal Bangladesh, dalPakistan».

Dunque «Jackson Heights» non sarà un film sull’istituzione, un museo come il precedente «National Gallery» o un’università come «At Berkeley».

No, a meno che non vogliamo considerare un quartiere come una sorta di istituzione più ampia,nella quale i legami geografici appaiono fluidi e non circoscrivibili a un solo spazio, ma dove comunque si delineano relazioni tra le persone.

Lei ha dichiarato che i suoi modelli sono Keaton e i fratelli Marx. Lo pensa davvero?

Certo, mi piacciono molto entrambi e considero i miei film tutti delle commedie anche se a volte molto tristi. Ci sono sequenze divertenti pure in situazioni terribili, se pensiamo a Titicut Follies, quando ha abusato di sua figlia quante volte al giorno si masturba, lui risponde: «Quattro», e il medico replica: «Troppe». Ecco direi che siamo in una black comedy.

A proposito dei suoi film si parla spesso di «cinéma verité», definizione che lei rifiuta categoricamente, dice che è pomposa.

Non so cosa vuol dire, il cinéma verité utilizza la forma dell’intervista cosa che io non faccio mai. Seguo la gente ma non chiedo nulla, accumulo materiali a cui poi cerco di dare una struttura drammaturgica in montaggio. È un momento molto importante perché è lì che costruisco la narrazione. Fisicamente non sono presente nei miei film, ma sono colui che fa le scelte. Mi interessa mostrare la complessità e l’ambiguità di un mondo in cui accadono cose interessanti, che la tecnologia del cinema ci consente di registrare, analizzare e raccontare ad altre persone.

Forse l’equivoco nasce dal fatto che le persone non sembrano mai a disagio davanti alla sua macchina da presa. In che modo entra in relazione con loro?

Nel corso delle riprese faccio tutto il possibile per metterle a loro agio ma non ho alcuna relazione coi soggetti dei miei film. L’unica eccezione sono stati gli studenti in At Berkeley, prima delle proteste ho partecipato alle loro riunioni. Per quanto riguarda gli altri film con tutti coloro che vi appaiono non ci siamo mai incontrati prima. Di solito mi limito a spiegare quello che sto facendo e in che modo verrà realizzato il film. Poi giro.

Vale anche per un film come «Boxyng Gym»?

Li la situazione era abbastanza diversa perché lavoravo in una palestra, un posto piccolo, dove la gente va ogni giorno a allenarsi. Ma comunque sì, non conoscevo i ragazzi che la frequentavano. Ciò che mi interessava era analizzare un aspetto della violenza, un tema astratto che attraversa gran parte del mio lavoro. I tre film sull’esercito, Basic Training, Manoeuvre e Missile sono esempi di come lo Stato ti prepara ad atti violenti per tutelare la sicurezza del paese. In Law and Order la polizia ha il monopolio della violenza in città, ma paradossalmente il suo lavoro è proprio quello di impedire la violenza. Domestic Violence esplora la violenza in casa. In State Legislature si creano leggi intese a punire il comportamento violento mentre in Titicut Follies ci sono uomini che hanno compiuto atti molto violenti e sono stati rinchiusi in un manicomio criminale. La boxe è una forma di violenza rituale che permette alle persone di esprimere i propri istinti di aggressività in condizioni controllate e in circostanze -almeno per quanto riguarda la palestra- dove nessuno si fa male.

Il montaggio è perciò un passaggio fondamentale..

Quando monto ho l’opportunità di pensare a cosa sto facendo, di rivedere le mie immagini e di capire come mettere insieme le diverse sequenze. Ci sono ottimi materiali che possono essere rovinati da un pessimo montaggio, e viceversa materiali scadenti che nel montaggio assumono una nuova forza. Non è nella relazione personale che costruisco i miei film ma nella forma. Vale per ogni situazione.Prendiamo un film come National Gallery: era molto complicato perché mette in giocotanti aspetti, la storia dei singoli quadri in esposizione, il rapporto tra di loro, la relazione tra i quadri e visitatori del museo, il rapporto con le altre forme d’arte.Quello che ho cercato di fare è stato entrare dentro ai quadri,laddove è possibile, trasportando la visione del quadro in un sistema lineare come è quello del cinema fatto di un fotogramma dopo l’altro.

I suoi film sono dei «documentari». Pensa che si deve ancora distiguere tra documentario e finzione?

É chiaro che tutto è cinema, ma è anche vero che ci sono differenze tra la struttura di una finzione tradizionale e un documentario. Detto questo nei miei film è presente un elemento narrativo molto forte che li rende vicini alla finzione, anche se la forma è diversa. In entrambi i casi, finzione e documentario, sic rea una storia al montaggio.Penso che ogni film è interessante quando risponde a due requisiti: se funziona sul piano narrativo e se costruisce una metafora, un’astrazione.Non mi piacciono i cosiddetti film di denuncia, mi interessa mostrare la complessità del reale più che dimostrare quanto questo sia terribile.