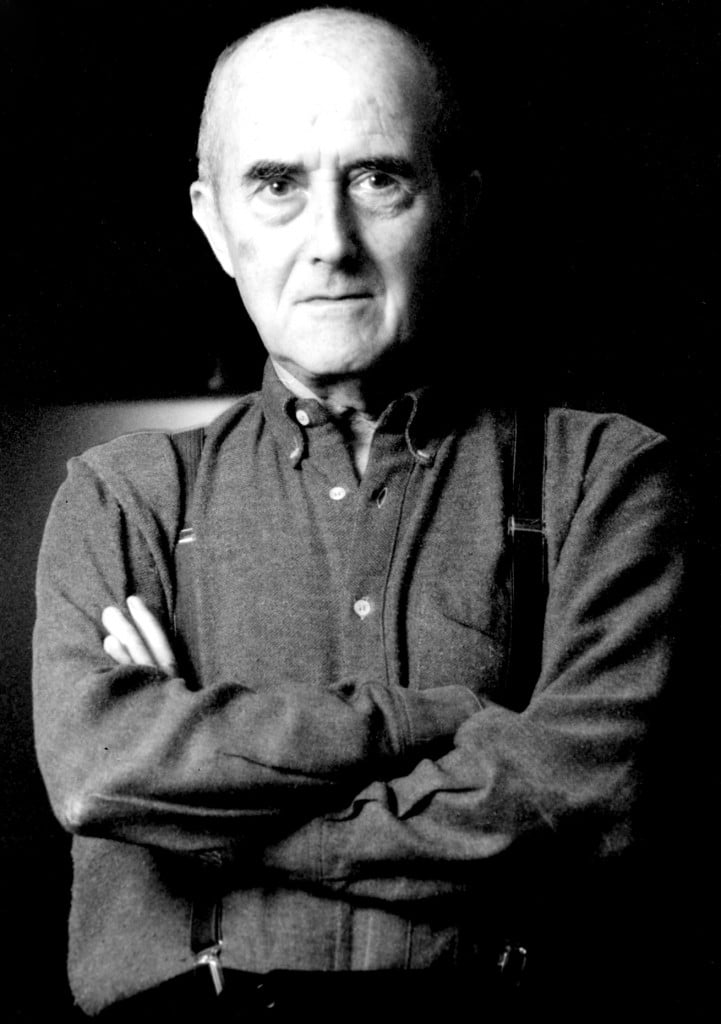

Fu al medesimo tempo principe e ma anche verace “plebeo”, patrizio del sapere e strenuo militante della diffusione della cultura. Ricordarlo come il giurista che si oppose strenuamente a Silvio Berlusconi, cosa pur vera, vantando l’esclusiva nel conio di quell’espressione, feroce e insindacabile, con il quale lo liquidava come «caimano» – appellativo divenuto ben presto celeberrimo – non rende in alcun modo pieno omaggio alla figura ricchissima, eclettica, proteiforme, raffinata di Franco Cordero, venuto a mancare venerdì all’età di 92 anni.

Uomo di straordinaria sapienza, visse le diverse stagioni della storia repubblicana interrogandosi costantemente, anche nel suo stesso intimo, sul rapporto tra potere e diritto, legalità e giustizia, cultura e società, irrisolte endiadi per le quali non trovò mai facili sintesi, consegnando semmai alla sua complessa e vivace scrittura, al limite del lezioso, intessuta di una costante ricerca sulla radice delle parole, i quesiti che riteneva irrisolvibili. Fu quindi, nella sua essenzialità, un cesellatore di significati da attribuire al discorso pubblico, vivendo nella ricchezza delle sfumature del senso delle cose dette e condivise, la complessità della vita collettiva. Nato a Cuneo il 6 agosto del 1928 – in una città che coniugava cultura manifatturiera, saperi rurali insieme ad una lunga e tenace vicenda resistenziale – Cordero studiò come allievo del giurista Giuseppe Grosso, figura di grandezza assoluta nel diritto romano, e si laureò a Torino, uno degli snodi strategici della cultura giuridica italiana. Nella sua persona, infatti, si univano passioni divoranti, che coniugavano la filosofia del diritto, il diritto e la procedura penale, la ricerca storica, la comprensione dei meccanismi culturali profondi che accompagnano le epoche della vita dell’uomo. Era un umanista integrale.

Dopo avere esercitato per un breve lasso di tempo la professione dell’avvocato si incamminò sulla via della docenza, vincendo il concorso a cattedra ed insegnando prima a Trieste e poi, per più di dieci anni, all’Università cattolica di Milano. Dalla quale, proprio per la sua eterodossia, che derivava prima di tutto da una radicale presa di posizione culturale e poi, in immediata successione, da una moralità politica profonda, ne fu escluso, con sua grande amarezza. Al pari di altri, invero assai pochi, il suo essersi messo di traverso alla dottrina ierocratica, curiale e codina della destra confessionale, gli costò l’insegnamento. Ne derivò quindi la vocazione a dare corpo ad un altro aspetto della sua indole, la scrittura di pamphlet tanto puntuali quanto implacabili, ispirati ad un’intransigenza di giudizio che corrispondeva all’avversione per lo spirito di cortigianeria e corrività che aveva – e avrebbe – invece incontrato spesso intorno a sé.

Dalla città ambrosiana transitò prima Torino, dove alla vivacità delle scuole giuridiche si legava la ricchezza della politologia, in anni di grande fermento culturale, per poi andare ad insegnare alla Sapienza, come prosecutore della cattedra che era già stata del penalista Giuseppe Sabatini. Dal 2003, concluso il suo iter di docenza, divenne professore emerito. Il suo enciclopedico manuale di procedura penale, «il Cordero», a tutt’oggi vanta una ventina di edizioni (ed un numero infinito di studenti che vi si sono formati). Posta in questi termini, la sua traiettoria parrebbe essere tuttavia quella di un accademico di vaglia, tanto colto quanto, in fondo, legato ad un ambiente autoreferenziale, dove il diritto è senz’altro studio costante ma anche scudo rispetto alle asperità della vita. Cordero, invece, non era così. Essendo animato dal senso della sfida, quella che non si esaurisce mai, aborrendo le semplificazioni manichee, il dogmatismo e le banalizzazione assolutorie e indulgenti.

Concluso l’impegno nella docenza, per il quale nutriva una reverenziale intransigenza informata al rigore professionale (chiedeva a sé ciò che domandava anche agli altri in termini di coerenza e di studio), avviò la stagione per la quale è oggi ricordato, quella del polemista colto, che sa di potere contrastare il rullo compressore del potere, quando esso si fa macchina di consenso, solo ed esclusivamente con il ricorso alla propria parola. Conosceva benissimo la sproporzione, le asimmetrie, la differenza incolmabile tra riflessione e seduzione, tra ricerca profonda e fascinazione superficiale. Non si era illuso, al riguardo, sulla natura della partita in corso. In cuor suo, in tutta probabilità, si considerava da sempre uno sconfitto. Il quale – però – avverte in sé il bisogno di interpretare la cifra del tempo corrente attraverso l’obbligo della testimonianza, per combattere quello che altrimenti diverrebbe il dominio totale dell’impotenza.

Glielo imponeva, peraltro, la lezione stessa del diritto, per come l’aveva introiettata, quand’essa trasforma l’impalcatura giuridica nella concretezza dei diritti fruiti ogni giorno. Temeva infatti che i secondi si trasformassero nella cristallizzazione del primo, nell’eterogenesi delle loro finalità: rivendicava leggi effettive e applicabili, a fronte del ritorno della grida manzoniane, suggello del potere ingiusto, puntello delle iniquità esibite e rivendicate dalla carta bollata. La sua scrittura polemica, assai simile a quella della schiatta degli autori morali dell’illuminismo, ancora una volta era quindi informata a una finissima cesellatura, pari alla raffinatezza barocca che affatica lo sguardo sul particolare ma illumina la comprensione del disegno complessivo. Erudizione, infiniti riferimenti storici disseminati come spie di significato nel discorso, in un periodare complesso, personale, a tratti ermetico, assai poco compiaciuto e invece molto sofferente, dal quale derivava anche il perenne disprezzo per la servitù come condizione dello spirito. Da ciò i molti soprannomi dati a Berlusconi, inteso come espressione patologica di un’epoca: «Silvius Magnus Fraudolentus», «Signor B» e così via, in una sorta di laboratorio della lingua cosciente che combatte, ad armi impari, la potenza di fuoco altrui. Non era ironia, semmai si trattava di senso del dramma.

Cosa ci rimane di lui, al netto della sua ampissima produzione letteraria? Senz’altro l’insegnamento leopardiano sull’oscurità delle trame della vita, quand’essa si confronta con la durezza di ciò che chiamiamo «potere» (che va desacralizzato per poterlo rilegittimare su basi umane), insieme al richiamo ai diritti della persona come estremo baluardo di dignità. La sua filologia giurisprudenziale è costantemente attraversata da una tale tensione. Poiché si articola sul terreno dell’inconciliabilità dialettica tra teologia e politica, tra sacro e profano, ovvero tra senso dell’eternità e trascorrere del tempo. Una quadruplice struttura, quindi, accompagna il suo lascito intellettuale, essendo intriso di pensiero del diritto, di filosofia, di antropologia e di letteratura. Un universo umanistico pressoché inesauribile, fondato non sulle analogie ma sul conflitto perenne, di cui la democrazia consapevole e partecipata è l’unica cornice accettabile. È stato uomo severo e a tratti aspro, come lo sa essere ogni esistenza vissuta fino in fondo. Da leggere e rileggere instancabilmente, quale fu il suo impegno.