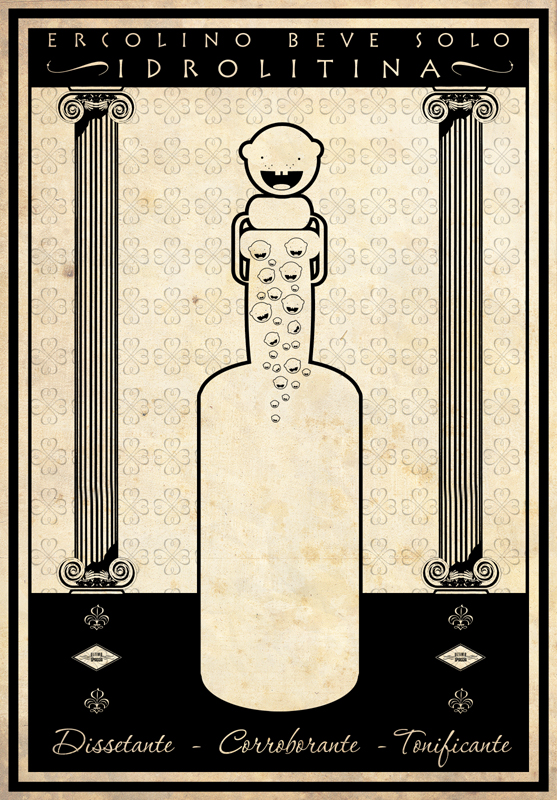

Potrebbe forse sembrare irriverente scomodare Marcel Proust e la sua famosa madeleine, attraverso la quale inizia il viaggio alla ricerca del tempo perduto, eppure leggendo il Nuovo dizionario delle cose perdute di Francesco Guccini (Mondadori, pp. 150, euro 12) la sensazione che si prova è proprio quella: un viaggio nel passato, in un tempo che non c’è più ma che acquista vividezza, come se fosse ancora presente. E, soprattutto, riemergiamo noi, i lettori, una parte di noi che non dovrebbe esistere più eppure sembra ancora viva. Ci sembra rivederci ancora alla ricerca di un telefono pubblico o, bambini ad aspettare di poter bere l’idrolitina del cavalier Gazzoni; oppure, freschi patentati, alla guida della 500 ad aprire il deflettore per far passare un po’ d’aria nell’abitacolo della vettura.

Questa nuova fatica letteraria del maestro di Pàvana, come già il precedente Dizionario delle cose perdute, è infatti un repertorio di oggetti che non ci sono più e che quando c’erano sembrava impossibile potessero un giorno scomparire.

Brevi, a volte brevissimi, capitoli scandiscono i ricordi legati alle cose perdute. Si va così dalla merenda, ben diversa dalle merendine industriali di oggi, ai vespasiani, dal gioco del Traforo alle cartoline – che acquistate durante vacanze esotiche venivano alla fine spedite al ritorno in città, provocando reazioni ironiche nei destinatari, convinti dal bollo dell’ufficio postale di una smargiassata sulla realtà effettiva del viaggio – dall’autoradio estraibile alle granite dai colori improbabili, ma dal sapore incomparabile, dall’autostop alla letterina di Natale. Fino ad arrivare a veri e propri capolavori di erudizione e di comica ironia, come ad esempio nel pezzo dedicato alle osterie, quelle di una volta, però, senza la «H» davanti. Dove, insieme alla genealogia di questi luoghi conviviali, a partire dai tempi degli antichi romani, attraversando quelli degli studenti medievali e dei grandi frequentatori rinascimentali – da Machiavelli ad Ariosto, Tasso, Cellini, Vecellio – si discetta sulla quantità di vino che si consumava all’epoca e sulle implicazioni semantiche e morali legate al termine, grazie ad espressioni come «tipo da osteria» o «discorsi da osteria». Fino ad arrivare alle Hostarie attuali dove si gustano vini dai «sentori vuoi d’albicocca, di frutti di bosco, di amarena, di mandorla amara, di pomodoro acerbo», che fanno venire in mente all’autore la volta che suo nonno «aprì una bottiglia, assaggiò il vino “Accidenti, sa di pomodoro acerbo!” disse, e fece portare via tutto».

Il tutto condito da digressioni a prima vista improbabili ma in realtà funzionali al tono e all’essenza del testo. Come quella dedicata a Nembo Kid e a Superman all’interno del capitolo sulle cabine telefoniche. E, soprattutto, raccontato utilizzando una scrittura allo stesso tempo semplice, colloquiale. Sempre, poi, in grado di far riflettere, e non tanto sui bei tempi andati, ma su come sono cambiate le nostre vite, la nostra quotidianeità, ma anche il mondo, la società in cui viviamo. Come, del resto, sempre accade leggendo un libro o ascoltando una canzone di Francesco Guccini.