«Vola come una farfalla, pungi come un’ape». Frase programmatica di Muhammad Ali, riportata spesso. Perché Ali, nato Marcellus Cassius Clay jr., a Louisville nel 1942, di frasi curiose, forti, provocatorie ne ha dette tante, quasi tutte a proposito, ma questa racchiudeva il suo stile sul ring, lo stile del pugile più grande di tutti i tempi. A proposito «I’m the greatest» (sono il più grande) era un’altra sua frase, divenuta anche titolo del primo film biografico realizzato da Monte Hellman e Tom Gries nell’ormai remoto 1977. Anche Federico Buffa ha raccontato con grande affetto e acume il peso massimo ballerino con tre puntate televisive sublimi.

Mentre il talento di Michael Mann lo ha magnificato in Ali, affidandosi a Will Smith come interprete. Giunge ora (questa sera su Sky Arte, ore 21,15) la prima di due puntate di What’s My Name Muhammad Ali, il documentario di Antoine Fuqua, regista afroamericano passato per l’occasione dalla fiction al documentario (tra i produttori esecutivi compare anche LeBron James). Documentario ricco quindi, che ha potuto pescare copiosamente negli archivi, e che non ha puntato su Cassius Clay, ma sulla sua carriera pugilistica, iniziata poco più che bambino e inserita nel contesto degli Stati Uniti degli anni ’60 ancora profondamente razzisti.

DOPO AVERE accennato al nome anagrafico, che gli è arrivato come discendenza schiavistica, e brevi cenni sull’infanzia, ecco che Cassius, allora si chiamava ancora così, si ritrova, imbattuto, a poter partecipare alle Olimpiadi di Roma del 1960, categoria mediomassimi. Ma lui è indeciso, ha paura. Non della boxe. Dell’aereo. Praticamente lo obbligano a volare e lui vince l’oro olimpico. Certo di avere reso un servizio al suo paese battendo in finale un polacco, con un russo sul terzo gradino del podio. Ma quando torna in patria si accorge che lui sarà anche il campione olimpico, ma non può chiedere un caffè e un hot dog in qualsiasi bar perché è nero. Nulla di nuovo. Era successo a Jesse Owens nel 1936, quattro medaglie d’oro a Berlino che erano andate di traverso a Hitler, e al ritorno grande festa al Plaza di New York in suo onore. Solo che Owens, il festeggiato, non poteva entrare, se non dalla porta di servizio.

Ma Cassius non ci sta, comincia a farsi conoscere e riconoscere a forza di chiacchiere con l’intenzione di passare al professionismo. Punta su Angelo Dundee che accetta di allenarlo frastornato dopo tre ore di lavoro, verbale, ai fianchi operato da Clay. E lo porta a Miami nella mitica palestra della quinta strada. Cassius parla sempre, anche in spagnolo, che non conosce, e i cubani lo battezzano Boca Grande, Big Mouth per gli anglofoni.

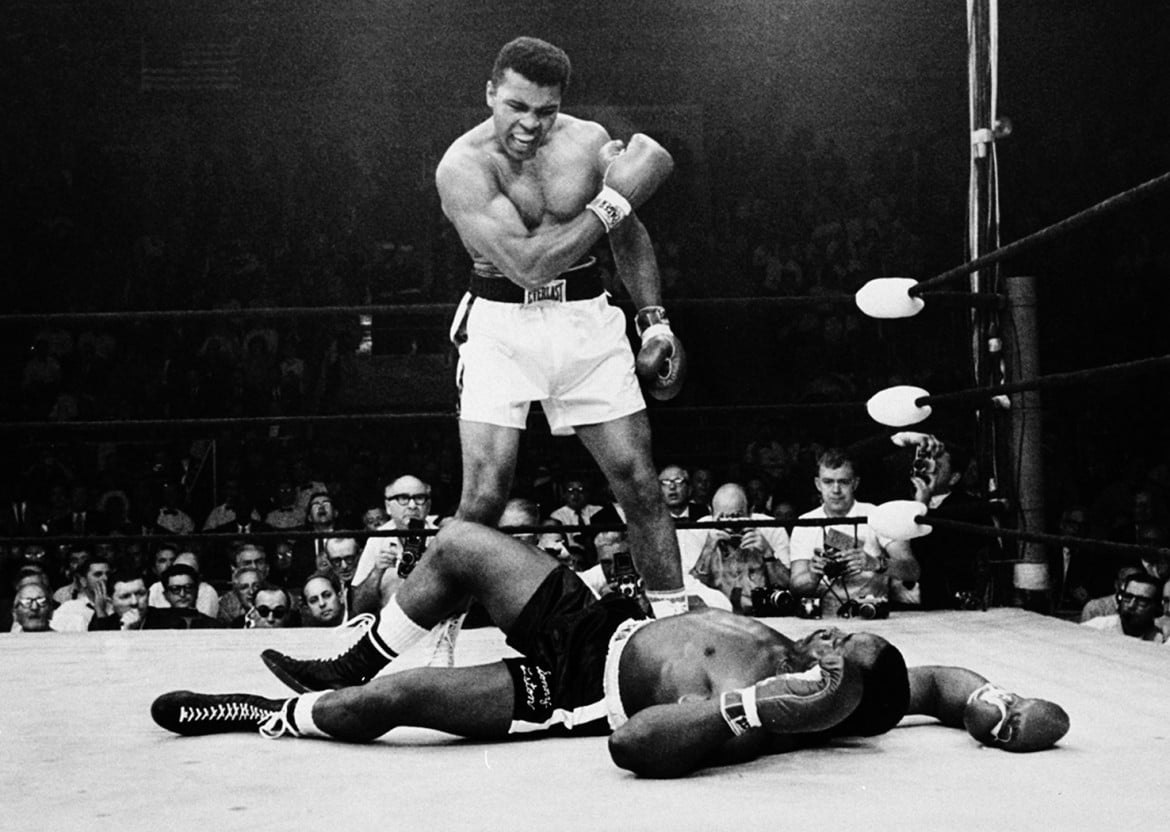

Bisogna ascoltare Clay quando parla di come fosse da bambino quando andava in chiesa con mamma, frastornato dal Gesù biondo con gli occhi azzurri, da apostoli e santi tutti di pelle bianca, per non parlare degli angeli. È lui a chiedere dove fossero finiti i neri e gli angeli neri, forse in cucina a preparare da mangiare per i bianchi? Così, quando nel 1966 incontra Sonny Liston per il titolo mondiale (dove è dato per spacciato) Cassius Clay è ormai diventato amico di Malcolm X, di Elijah Mohammed dei fratelli musulmani, poi sarà anche amico del reverendo Martin Luther King.

E DOPO avere vinto il mondiale cambia nome. Non più Cassius Clay ma Muhammad Ali, come ricorda lui stesso Muhammad, degno di lode, Ali, altissimo. E da quel momento diventa un’autentica furia quando per provocarlo lo chiamano con il suo vecchio nome anagrafico. Ma ha fatto i conti senza il governo, che non può tollerare quel nero vincente e provocatorio, così lo condannano a cinque anni per renitenza alla leva (Vietnam) e gli revocano la licenza di pugile. In pratica lo destituiscono da campione del mondo dei massimi nonostante non avesse mai conosciuto sconfitta sul ring. Dovrà ripartire dopo tre anni e verrà sconfitto, per la prima volta, da Joe Frazier. Quella di Alì non è vita, è epopea, da vedere e rivedere. Sotto tutti i punti di vista. Perché aiuta a capire.