Fiori, una vita in cerca della propria faccia

Umberto Fiori è soprattutto un poeta della città: un poeta di strade e passanti, corriere e fermate, muri. E, da sempre, protagoniste delle sue poesie sono le case: case che ridono «come bambine», case che hanno il «sole in faccia» e si illuminano, edifici che sembrano magici («Più grande di tutto è lo sguardo / ma le case sono più grandi», dicono due bellissimi versi della sua prima raccolta di poesie, intitolata proprio Case e pubblicata nel 1986). E ancora, i suoi versi sono spesso abitati da gente che argomenta, che si azzuffa, che litiga: situazione tipica è il ragionare «intorno al tavolo», è la discussione, magari appassionata, animosa.

In questa prospettiva, la poesia non assomiglia tanto a una forma di discorso solitario, non risponde al pungolo del solo desiderio né – tantomeno – ai morsi della disperazione. In controtendenza rispetto a tanta parte della storia della lirica moderna, Fiori intende il linguaggio poetico come una possibilità di andare in direzione opposta, un tentativo di incontrare l’altro: «Se ci penso la chiave di tutto sono le parole. È nelle parole che io ritrovo – a volte – la gioia che mi spinge verso gli altri», si legge in effetti in un suo saggio. Eccoci, dunque, di fronte a un poeta che vuole usare la lingua comune, la lingua di tutti (Tutti si intitola, non a caso, uno dei suoi libri più belli, uscito per Marcos y Marcos nel 1998). Case e parole sono dunque gli emblemi araldici di questa scrittura: due elementi che spiegano abbastanza bene, allora, un titolo come Le case vogliono dire (Manni, pp. 138, € 16,50). Questo nuovo volume si presenta come una serie di note di poetica – così il sottotitolo del frontespizio – offerte al lettore con un tono molto affabile e frugale, che è il modo scelto da Fiori per controllare meglio la materia, per non cedere insomma alla tentazione di far sentire troppo la propria voce. È un rischio evidentemente insito in ogni esercizio di riflessione sul proprio lavoro poetico, a partire da quel prototipo novecentesco del genere-autocommento che è la Storia e cronistoria del Canzoniere di Umberto Saba (e proprio da lì prendono avvio le note di Fiori, dal Saba commentatore di sé stesso, da quel che viene definito un «delirio narcisistico», come per esorcizzare quello stesso narcisismo, tenerlo a bada).

Al contempo, il libro è anche un’implicita auto-antologia, che attraversa l’intera parabola ormai quarantennale di questa esperienza poetica. Uno strumento prezioso, perché fornisce al lettore una serie di chiarimenti anche precisi sui singoli capitoli di questa lunga storia. Penso, per esempio, a come Fiori racconti la nascita di un episodio tutto sommato «fuori-asse» rispetto agli episodi precedenti, La bella vista (2002), un poemetto che costituisce – teste l’autore in persona – una vera e propria «svolta» nel percorso (a partire dalla comparsa di un paesaggio, quello ligure, che per Fiori è il luogo incantato della nascita e poi dell’infanzia: passa anche da qui, forse, uno dei possibili effetti della sua «predilezione» per Montale).

Allo stesso modo, preziosa è anche la concretezza con cui Fiori affronta la sua stessa poesia: quasi sempre la (ri)lettura del testo è accompagnata da un drappello di osservazioni di carattere formale, il che pure aiuta a raffreddare provvidenzialmente l’oggetto-poesia. E di Fiori, qui dentro, piace poi una qualità non scontata, ma molto sua: la franchezza. Per cui l’«oscurità» di Paul Celan è qualcosa che lo ha semplicemente e coerentemente «respinto»; due calibri come Ezra Pound o Wallace Stevens lo hanno sempre lasciato «freddo»; mentre un Rimbaud lo si rilegge perché certo va tenuto presente, ma ciò non impedisce che si trovi «particolarmente irritante» la sua «leggenda» così come lo «stereotipo trasgressivo» che lo contrassegna.

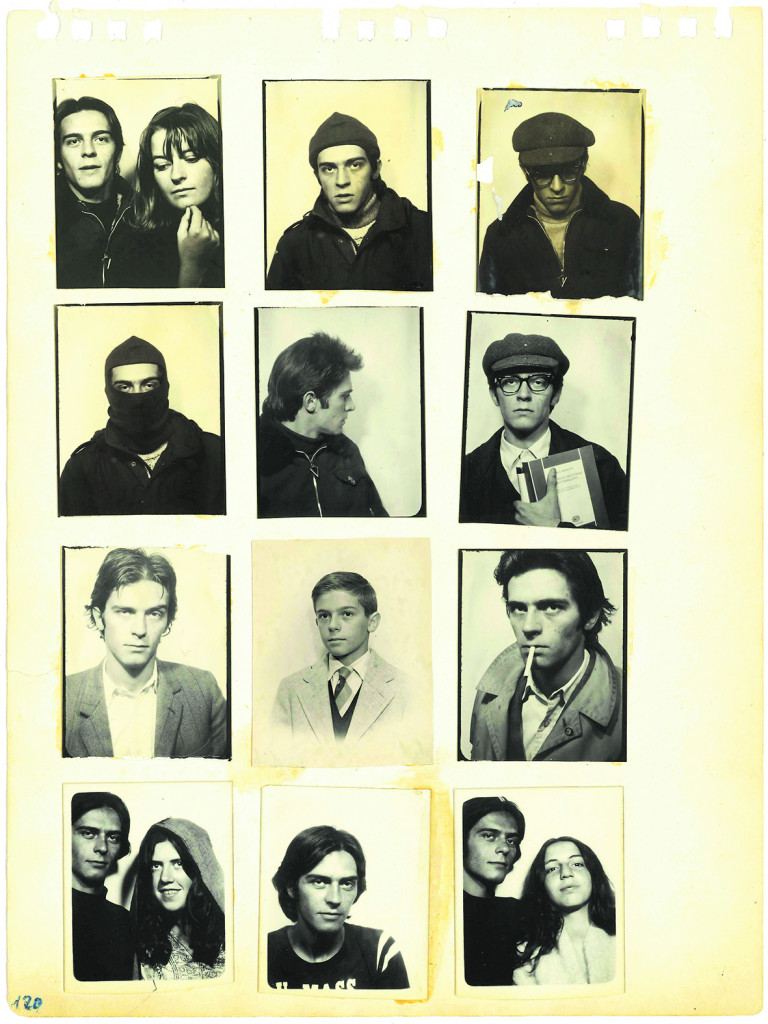

L’autocommento antologico si spinge fino all’ultima raccolta, quell’Autoritratto automatico pubblicato in questo stesso 2023 da Garzanti, che segna – dopo la svolta di cui si è detto, e dopo un lungo racconto in versi come Il conoscente (Marcos y Marcos, 2019) – una tappa inaspettata, diciamo pure nuova: un libro che nasce, imprevedibilmente, da una collezione di fototessere, iniziata nel 1968, quando Fiori non aveva nemmeno vent’anni. Fin qui Fiori era un poeta parecchio discreto, del tutto restìo a far entrare la biografia nei propri versi. Nell’Autoritratto qualcosa è cambiato, se nel finale della raccolta trovano posto anche liriche dedicate ai propri familiari – la zia, il fratello, il padre –, a un amico come Tommaso Leddi, o al proprio amore: la poesia si fa allora – come scrive Fiori commentandosi – una «ricerca della (propria ndr) vera faccia». Vista da questa stazione (per ora) conclusiva, e con l’ausilio di Le case vogliono dire, la scrittura di Fiori assume un aspetto almeno in parte diverso, inedito: non è soltanto una lunga, faticosa spoliazione, in cerca di quella che lui stesso chiama «la frase normale» («non volevo parlare come parla il poeta: volevo parlare come si parla»): un linguaggio comprensibile insomma, che custodisca «la promessa di una comunità» nella quale riconoscersi, alla quale appartenere.

La sua poesia si mostra anche come una sorta di silenzioso apprendistato, un esercizio di avvicinamento alla possibilità di usare quello che Carlo Emilio Gadda – non a caso esplicitamente citato in queste pagine – stigmatizzava come «il più lurido di tutti i pronomi»: l’io. Un pronome certamente difficile da maneggiare, sempre in sospetto di essere eccessivo, troppo presente. Se poi Fiori è riuscito a servirsi di questo scomodo protagonista, a metterlo in scena raccontando finalmente sé stesso – dicendo «io» – è anche grazie alle virtù rudimentali dello scrivere: a una pratica che ha qualcosa, per lui, del nobile artigianato, nella quale una rima o un giro sintattico possono decidere tutto. Ovvero, l’autenticità di quel che si scrive: «Non sogni anche tu che le cose / finalmente si lascino dire chiare, / si lascino chiamare / col loro nome, / e diventino vere?».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento