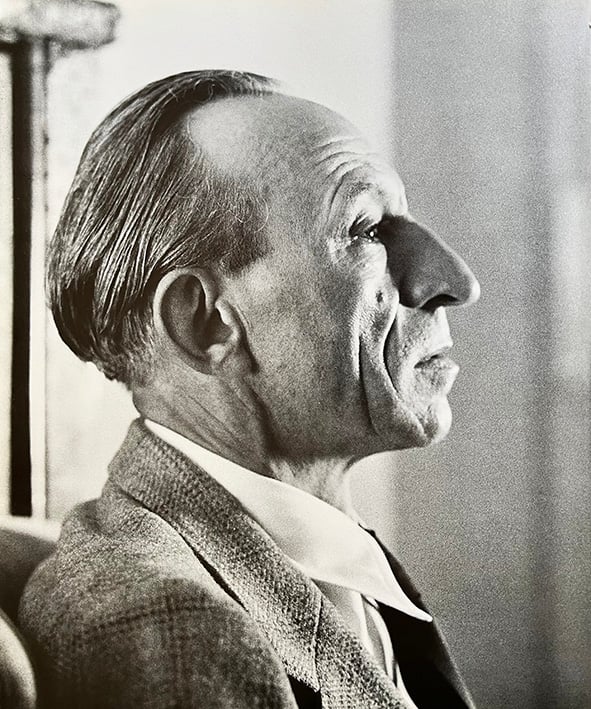

Febo veglia ancora sul porto di Cannes: Ozenfant

Riscoperte nell'arte: Amèdée Ozenfant Fondatore del purismo e mèntore di Le Corbusier, Ozenfant, a parte le nature morte teorematiche della stagione d’oro 1918-’27, resta quasi ignorato come pittore: il "corpus" ulteriore, più variato e sensibile, insieme umanistico e cosmico, trova compimento in Costa Azzurra, 1955-’66

Amédée Ozenfant, "Le Lac aux voiles", 1963, Parigi, collection Larock-Granoff

Amédée Ozenfant, "Le Lac aux voiles", 1963, Parigi, collection Larock-GranoffRiscoperte nell'arte: Amèdée Ozenfant Fondatore del purismo e mèntore di Le Corbusier, Ozenfant, a parte le nature morte teorematiche della stagione d’oro 1918-’27, resta quasi ignorato come pittore: il "corpus" ulteriore, più variato e sensibile, insieme umanistico e cosmico, trova compimento in Costa Azzurra, 1955-’66

Nel 1955, di ritorno da New York dopo l’auto-esilio durato sedici anni, Amédée Ozenfant si era stabilito a Cannes, in una vasta abitazione-atelier in faccia all’azzurro del Mediterraneo, in alto, Palais de Provence, avenue du Commandant Bret. Diogenista, aveva predisposto il suo ambiente radicalmente nudo, spoglio. Vi spiccava la sua collezione di ‘belle forme’: conchiglie, pietre cristalline, ortoceratidi, ruote dentate, cuscinetti a sfera, oltre alle serie di orci, bicchieri, caraffe, il repertorio delle sue antiche tele puriste. Fra i domestici oggetti-tipo anche cinque tartarughe di mare, da cui i coniugi Ozenfant (la moglie: Marthe) non si separavano neanche durante i viaggi. Secondo una testimonianza dell’amica degli anni tardi Denise Boulet-Dunn, Amédée, «filosofo, cercava la pace. Aveva fatto la sua “pace interiore”… desiderava rivedere Le Corbusier, dopo tanti anni di querelles e di indifferenza».

Ozenfant rappresenta nel modo più clamoroso una precisa fattispecie, gli artisti la cui oggettiva rilevanza storica non corrisponde alla considerazione, critica e di pubblico, in cui è tenuta la loro opera. In Ozenfant la divaricazione è quasi totale. Perché? È sufficiente a giustificarlo la cattiva stampa di Le Corbusier, arrivato ad accusare l’amico di gioventù, il formidabile sodale nelle avventure Après le Cubisme (1918) e «L’Esprit Nouveau» (1920-’25), di aver retrodatato alcuni quadri per certificarne la precedenza nelle ricerche del canone purista?

«Tabula rasa» post-cubista

Senza scavare nell’interrogativo, abbastanza ozioso e controvertibile, su chi abbia realizzato per primo un’opera purista (cfr. il saggio superanalitico di Érich Mouchet, 2012), non possono sussistere dubbi che spetti a Ozenfant il ruolo di fondatore. Se non bastasse il fatidico «LE CUBISME EST UN MOUVEMENT DE PURISME», in cui l’artista, nel dicembre 1916, prima cioè dell’incontro con Le Corbusier, dichiarava giunto il tempo di una tabula rasa dei parassiti decorativi che avevano via via corrotto il linguaggio del cubismo, da lui giudicato idealmente purista, la corrispondenza fra i due, e anche con altri, mostra chiaramente come Ozenfant avesse avuto il ruolo di levatore per l’inquieto Charles-Édouard Jeanneret, disciplinando e direzionando nel modo più vivo e imperioso il suo titubante operare («nel mio disorientamento, io evoco la vostra tranquilla, nervosa, chiara volontà», lettera del 9 giugno 1918), e infine, diremmo, battezzandolo col nome magico, Le Corbusier.

Ma l’inconfutabile nulla può dinanzi all’opinione, se è l’opinione del vincente…

È vero che Ozenfant, dopo la crisi dell’opera-mondo Vie, realizzata fra il ’31 e il ’38 montante la tenebra d’Europa, da lui severamente patita, si era ‘isolato’ negli Stati Uniti, dedicandosi in particolare all’insegnamento; è vero che, mentre il purismo diveniva egemone traducendosi in architettura, egli intraprendeva un nuovo viaggio nel mondo delle forme, deviando dai severi presupposti di scuola, che erano stati così aderenti allo spirito del tempo (ritorno all’ordine), verso una maggiore espressione, soluzioni più personali, intinte di simbolismo. E altri «è vero» si potrebbero aggiungere, pescando nella bibliografia, innanzitutto i labirintici Mémoires (Seghers, usciti nel 1968, due anni dopo la morte), la lucida monografia di Françoise Ducros (Éditions Cercle d’Art, 2002), i due ottimi cataloghi ragionati dell’opera, rispettivamente dipinta e su carta, a cura di Pierre e Margaret Guenegan (Lanwell & Leeds, 2012 e 2016). Ma come si spiega che un’epoca come la nostra, non indifferente ai recuperi, spesso pretestuosi, lasci nell’ombra, nonostante il caldo interesse di critici maggiori come John Golding e Serge Lemoine, la pittura del maestro di Saint-Quentin? Che la sua stessa oeuvre purista sia ridotta a semplice exemplum, a illustrare manualisticamente, con scarsa considerazione dei meriti specifici? Non parliamo della produzione dai tardi anni venti, men che meno delle opere finali di Costa Azzurra, su cui desideriamo convogliare qui l’attenzione.

Un brano dai «Mémoires»

Un brano dai Mémoires, scritto da Ozenfant ricordando la personale del marzo 1930 (Parigi, galerie Jeanne Castel), dove aveva mostrato il suo nuovo corso: «… in tutta la mia vita ho sofferto di dover spesso sacrificare una parte di me stesso in favore di un’altra… ne soffrivo più di quanto ammettessi, poiché a queste tendenze antagoniste si aggiungeva un’altra fortissima passione: l’amore violento dell’unità, che opponeva i miei due io, lasciandomi insoddisfatto: se l’ascetismo era appagato, la voluttà frustrata, e viceversa».

Nel 1926 la riscoperta della figura umana segna per Ozenfant un recupero di sensibilità, la concessione a una parte di se stesso, già espressassi romanticamente negli anni di esordio, e poi sacrificata alle necessità teorematiche del purismo. Non si può parlare di cedimento nella disciplina formale, che resta calibrata secondo il codice aureo della stagione precedente, ma di un’immaginazione più ricca e variata, di opere ‘sognate’, di corpi risvegliati dal loro guscio archetipico nel relazionarsi solidale, che la Ducros definisce umanistico, nella materia spessa e lavorata, persino in stiacciato con l’uso del gesso. Austera la cromia, perlopiù color terra su fondo bianco.

Un’opera di passaggio è la Femme à la fontaine, 1926-’27, il vaso e il secchio quasi un omaggio citazionistico alle nature morte puriste, ma Les quatre races, 1928, sono tutte risolte in ciclopiche silhouettes di nude madri mediterranee euritmicamente allacciate in un inno universalistico, per le quali Ozenfant, sempre alla ricerca di modelli che inverino il suo platonismo, si richiama alla preistorica Venere di Willendorf, se lo stesso anno pubblicò l’immagine scontornata nel suo capolavoro comparatistico Art (ed. Jean Budry). La Belle Vie, del ’29, implica una qualche adesione all’edonistica ideologia sportiva degli anni ruggenti: le sagome formulano nell’acqua i più vari snodi del nuotare e del galleggiare. In un dipinto successivo lo stesso gruppo di natanti è sovrastato da un cielo tempestoso. Il quadro più affascinante della serie, già dentro gli anni trenta, è Grotte aux baigneurs: qualcosa sembra alludere al mito della caverna, con le varie sagome specchiate dall’acqua in una luce bassa, color malva; in basso a destra una coppia, nell’uomo di profilo si ritrae Ozenfant con il naso proverbiale.

Nel 1931, quando intraprende l’accidentato percorso che, fra studî di varia natura, dubbi e ripensamenti, scoraggiamenti esistenziali e politici, lo porterà alla realizzazione finale, a Londra, sette anni dopo, dell’ambiziosa e monumentale allegoria Vie, Ozenfant fa l’esperienza del Partenone. Il Partenone aveva rappresentato una delle forme-tipo della speculazione purista, modello fra i più adatti, tra quelli antichi, a certificare l’esistenza e permanenza di immagini universali, rispondenti, nella loro mistica proporzionalità, ai bisogni più profondi dell’uomo, oltre il tempo e le latitudini; era stato un ardente riferimento nella ricerca delle ‘costanti’, a giustificazione dei nuovi, ineccepibili standard industriali concepiti dal sistema taylorista. Ma ora, con il viaggio che lo conduce al Cairo, Costantinopoli e infine Atene, dove tornerà nel 1934, Ozenfant si trova vis-à-vis con il tempio di Ictino, che da figura teorica e dogma morale si trasforma in organismo vivo e palpitante: «Davanti al Partenone tutto il mio recente passato tornava a galla, sembrava l’alba del mondo, la mia scoperta ricominciava, fresca». In questa «meravigliosa sinfonia di sensazioni dalle potenti conseguenze mentali», Ozenfant trova il senso compiuto del corpo umano, non «straccio dello spirito» ma «corpo dello spirito», e incoraggiamento a proseguire nel nuovo corso pittorico.

«The Sleeping Canyon»

La ripresa di valori sensibili si svilupperà nel lungo soggiorno americano, durante il quale, dopo una fase più tormentata, a curve spezzate, a forti angolarità, sotto il segno di quella che lo stesso Ozenfant definì morfologia aurignacienne (simbolo, il ragno), opposta alla serenità magdalénienne «di curve ampie, fluide, continue» (simbolo, l’uovo), l’artista «ritrova miracolosamente il linguaggio purista dell’astrazione, ma in chiave di dolcezza, charme, grazia, femminilità…» (Ducros). È una sorta di pacificazione formale, resa possibile dalla distanza dell’Europa teatro di sangue, apice The Sleeping Canyon, 1945, sintesi puntualmente calibrata, grandiosa nell’effetto architettonico, tra «i villaggi indiani: classici, eterni, geometrici», e un’orografia del deserto «romanticamente lacerata dall’erosione delle età» (Ozenfant), e rappresentata con soluzioni biomorfiche di tipo quasi surrealista. In tutti e due i sensi, si pensa a Georgia O’Keefee.

Tornato in Francia, il piccardo Ozenfant è quasi considerato un pittore americano. Quanto abbia assorbito dalle ricerche d’oltreoceano (i fotografi! Weston, Adams, Cunningham, autore quest’ultimo di un suo celebre ritratto, profilo scolpito di Sioux) e quanto, invece, vi abbia inciso, anche attraverso la sua Accademia newyorkese, Ozenfant School of Fine Arts, resta ancora in gran parte da determinare, ma nel lungo intermezzo l’artista è scomparso dal canone francese: marca presenza nei musei americani, e svizzeri, non in quelli del suo paese. Senza l’incontro provvidenziale con la gallerista Katia Granoff, che resta stregata dalle sue opere recenti e gli offre un contratto (prima mostra, 1960, galleria parigina sul quai de Conti, antico Hôtel Guénégaud), sarebbe certo meno parlante il fascinoso corpus di questo cosmico finale, che del canone francese è nota certa e penetrante: Ozenfant, impegnato a concludere la sua autobiografia, pur nel bisogno economico dello sradicato in patria, avrebbe probabilmente messo in secondo piano l’attività pittorica, che solo il propellente di un gallerista entusiasta era in grado di motivare. «Un pittore non è punto riconosciuto senza un grande mercante», scrive a proposito di Katia Granoff, ricordando che egli il grande mercante lo aveva avuto, negli anni venti, nella persona di Léonce Rosenberg.

Lei 65 anni, lui 76: l’incontro con la Granoff, di ricca famiglia russa, stabilitasi a Parigi dopo la Prima guerra, costituisce il piccolo romanzo di due esseri ‘vissuti’ che si riconoscono, concedendosi una pausa ‘d’arte’, fuori da ogni implicazione economica e attualistica. Si riconoscono nonostante la decisa difformità di gusto: quanto di più lontano la purezza di Ozenfant dall’informale dell’ultimo Monet o dal materico dorato del petit-maître lionese George Bouche, per dire il caso più e meno eclatante fra gli artisti della scuderia Granoff.

Poetessa, traduttrice per Gallimard di una rimarchevole antologia della lirica russa, Katia dedicò ai suoi preferiti alcuni deliziosi ritratti in miniatura, raccolti in Ma vie e mes rencontres (Christian Bourgois, 1981). Nello scritto su Ozenfant, inserisce un estratto dai Mémoires, in cui il pittore racconta come la gallerista, al loro primo incontro, gli avesse fatto notare che in realtà lo conosceva bene dal remoto 1924, allorché, giovane commessa al Salon des Tuileries, aveva dovuto subire l’ingombrante presenza, davanti al suo ufficio, di due fra le sue enormi nature morte puriste.

Permanenza metafisica

Ma «Febo, il dio delle arti e della luce, veglia ancora sul porto di Cannes, scalo della Grecia antica, che accoglie i pellegrini da ogni dove». Sotto questo segno risulta a Katia Granoff l’ultima produzione di Ozenfant, e le è concesso il cammino a ritroso: amerà la sua opera tutt’intera, lo testimonia la frequente presenza nei suoi inventari anche di pezzi delle stagioni precedenti.

Febo, la mente greca di Ozenfant… Sul limitare dei giorni, fra il ’65 e il ’66, in un pugno di dipinti la cellula spaziale chiusa, geometrica secondo gli antichi precetti puristi, grigio-nera, sembra alludere all’interno di una bara, una bara aperta sull’infinito… quella finestra che incornicia il bianco abbagliante o l’azzurro compatto. In Ombre torna, testamentaria, la fatidica bottiglia purista con l’ombra portata e il riflesso puntuale di un raggio di fonte… metafisica. Stessa permanenza metafisica nello stupendo Aqueduc: quei riflessi di striscio all’interno degli archi stampati nel «cielo dell’aldilà», che è definizione di Mark Larock, figlio della Granoff.

A questo minimalismo neopurista, si alterna negli ultimi dieci anni uno svariare, articolato per serie, intorno al genere paesaggio. In certe marine centrate su un’imbarcazione Ozenfant riedita gli incanti trovati, quale «pittore della notte moderna», nell’alveare di finestre illuminate, a New York: i transatlantici quali «bouquets o diademi di luce» (Granoff). Come documentano alcune opere ammalianti del romanticismo simbolista di gioventù, e poi le oniriche gouaches di Russia, 1913, ispirate ai paesaggi del Volga e della Kama, ma anche, proponiamo, a certe suggestioni di Kupka, egli da sempre aveva un debole per gli effetti fluttuanti delle nuvole, ora riscoperti con il senso di trasparenza e il rigore calligrafico del navigato purista. Si affiancano le vedute a volo d’uccello, moltiplicazione di spazi, sopra le Alpi Marittime, anche protagoniste di un paesaggio dal mare, striscia candida sottilmente cadenzata nella tavolozza fredda. Il bianco e quel preciso tono di blu: un combinato armonico messo a punto nel 1958 per composizioni dove «l’impressione dello spazio è riordinata all’interno di un’unità stabile con un leggero rilievo» (Ducros).

Dissolversi con Mallarmé

A Cannes vedeva di continuo il mare e il cielo. Nei Mémoires ricorda di quando prendeva in mano i libri di Mallarmé nel desiderio di «dissolversi» in certe «acque essenziali sature di cristalli, arte immateriale, blu di cielo pallido o ardente…». In un gruppo di tele, lo specchio d’acqua è stabilito da una preziosa texture in azzurro Ozenfant (o in grigio), l’artista vi incide la sua ascesi, ritmando cineticamente rapporti di bianche virgole, vele, e relative specchiature, sottili strisce verticali: un’astrazione che vela la visione, lo spartito di un serafico che ha cercato nella natura l’ordine sottostante, la «pre-forma», l’Idea. «D’improvviso, ha scritto, un’onda srotola la sua conchiglia perfetta…».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento