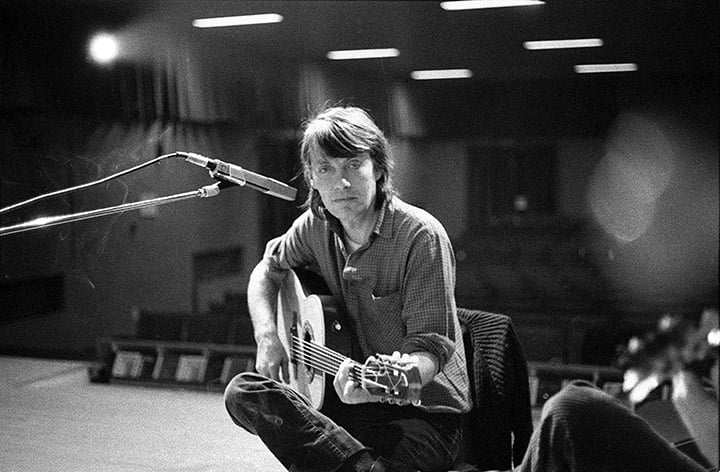

Genova, padiglione C della Fiera, 3 gennaio 1979. Fabrizio De André suona nella sua città con la Premiata Forneria Marconi Il. Faber non vuole che nessuno lo filmi, ma per quella tappa fa un’eccezione e concede al regista Piero Frattari di girare, purché resti invisibile, a quindici metri dal palco. Il risultato sono tre videocassette su nastro U-matic da ¾ di pollice che rischiavano di finire al macero. Dimenticate in un archivio, sono state ritrovate e restaurate e ora sono il fulcro di Fabrizio De André e Pfm. Il concerto ritrovato, nuova fatica filmica di Walter Veltroni che Nexo Digital distribuisce nelle sale in 370 copie dal 17 al 19 febbraio, per l’ottantesimo compleanno di De André che sarebbe caduto il 18.

LE IMMAGINI sono scure e sgranate, con zoom improvvisi a inquadrare i membri della band e movimenti di macchina repentini che passano dal cantautore agli strumentisti. L’audio è mono, ed è quello che ha più dato da penare: ci hanno lavorato con buoni risultati i restauratori Lorenzo Cazzaniga e Paolo Piccardo, che meritano la citazione. Eppure ingenuità dei cameraman e scarsa qualità dell’immagine dovuta al supporto magnetico e al tempo non pregiudicano il valore di una testimonianza vitale, dove vediamo un Fabrizio De André a suo agio, perfino sorridente, cantare con voce profonda e senza nessuna sbavatura sugli arrangiamenti rock della Pfm (a dirla tutta un po’schiacciati nello sfondo) quattordici pezzi entrati nella storia, da La canzone di Marinella, con cui si apre il concerto, al finale con Il pescatore.

Ma c’è un però. Perché se il materiale, per la sua unicità, già di per sé valeva l’operazione (prodotta da Sony Music), la regia di Veltroni invece di valorizzarlo, rischia di soffocarlo. Succede sulle immagini ritrovate, con i testi delle canzoni che compaiono (la grafia è quella originale di De André) a distrarre lo spettatore nei momenti in cui il filmato è più scuro e meno leggibile (per la stessa ragione tre brani sono stati esclusi dal film), senza seguire una logica evidente di senso. Era davvero necessario? La regia poi, com’è lecito, imposta un’introduzione intervistando i membri della Pfm, Dori Ghezzi e David Riondino, che aprì quella storica data. Lo fa, con sceneggiatura romantica, sulla carrozza d’epoca di un treno e davanti ad architetture industriali in rovina, con droni, carrellate e dolby che salgono fino a inquadrare i tetti di Genova e riprese che ruotano attorno all’intervistato: virtuosismi non necessari, che sanno di esibizione. Cerca, come un novello Scorsese di fronte a Bob Dylan, di ricostruire il clima di contestazione e scontri che ci fu attorno a quel tour turbolento, ma resta alla superficie con pennellate troppo rapide.

PER CONTRO, perde tempo a rintracciare un tal Antonio Vivaldi (sic!), all’epoca spettatore del concerto, che si dilunga su come col favore della pioggia ne staccò il poster da un muro e lo fece stendere dalla madre ad asciugare in bagno. Intanto, prima di entrare nel vivo, passa una mezz’ora buona, e si fanno strada gli sbadigli. La scelta più incomprensibile, però, è la struttura circolare che lega l’inizio del film alla fine. Un drone si alza verticalmente da un prato mentre la voce di Dori Ghezzi racconta del cellulare sepolto dal marito, che odiava la tecnologia. Era un vecchio Motorola: lo scopriamo nel finale, dove su quello stesso prato viene ritrovato e dissotterrato. Dev’essere una metafora.