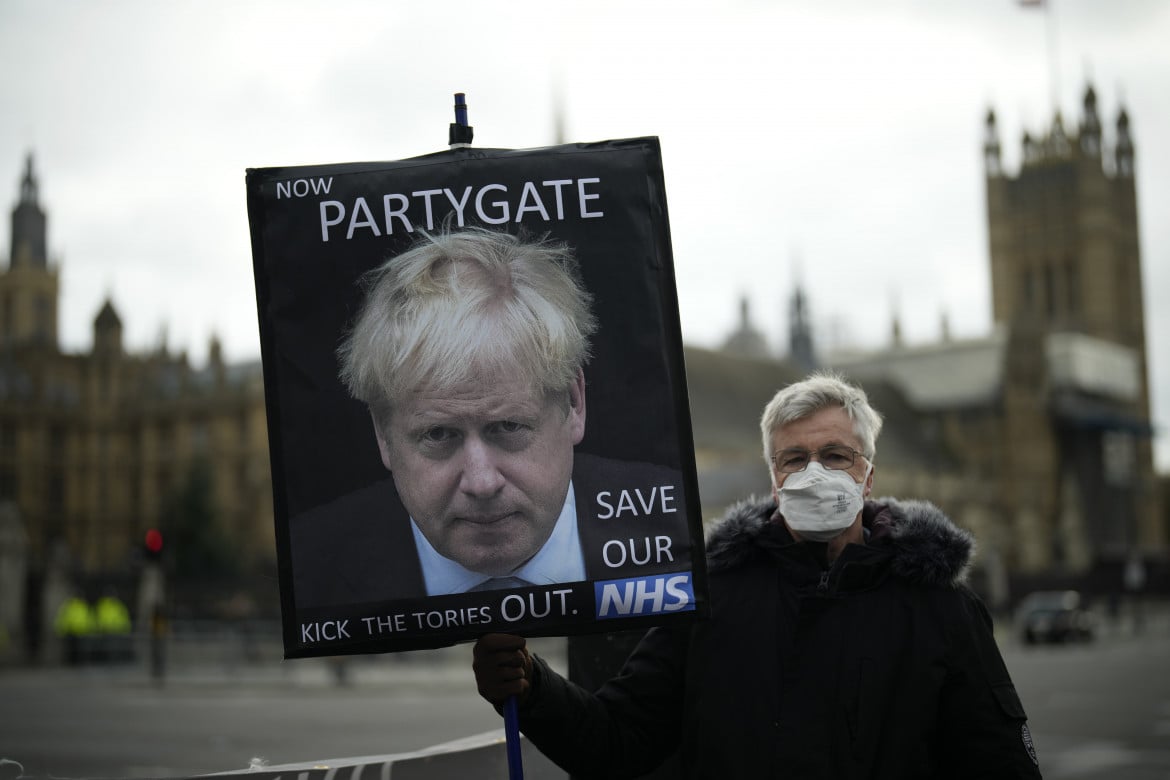

Dopo le bugie, le scuse. Per Boris Johnson, la sessione di Prime minister question di ieri è stata la più difficile ed umiliante della sua carriera. Apparentemente inaffondabile, lo scafo di Johnson non ha mai imbarcato tanta acqua come in queste ultime 72 ore, dopo la rivelazione lunedì che il 20 maggio 2020, a due mesi dall’inizio del primo lockdown nell’anno I dell’era Covid-19, il suo staff invitava via email 100 colleghi a un garden party a Downing Street cui sarebbero intervenuti in venti, compreso lo stesso Johnson e la moglie. Allora le regole sul distanziamento sociale prevedevano che, all’aperto, i cittadini potessero incontrare solo una persona non appartenente al loro nucleo familiare. Gli altri ottanta avranno pensato che l’entourage del premier scherzasse, o avesse assunto sostanze psicotrope. Non lui che c’è andato: o meglio, vi si è affacciato.

SDEGNO E RABBIA scorrono a rivoli per questo armiamoci e partite, anche perché di festicciole nella residenza del Primo ministro durante l’emergenza sanitaria ce ne sarebbero state molte altre, ormai stancamente rivelate dai giornali ogni due per tre. E al Pmq, Johnson sapeva di dover tirare fuori dal repertorio una parte mai provata prima: quella della contrizione mediata dal difensivismo legale. «Chiedo scusa, comprendo la rabbia nei confronti miei e del mio governo perché a Downing Street le regole sono state violate proprio da quelli che le fanno» – ha implorato, abbinando a queste frasi declamate con l’espressione grave dell’espiante dei chiari quanto patetici appigli della sua difesa: «Non posso prevedere l’esito della inchiesta corrente» ha aggiunto, ribadendo la sua linea fin dall’inizio, per poi consegnare nelle mani di Keir Starmer il gladio con cui trafiggerlo: «Il giardino di Downing Street era costantemente accessibile per ovvie ragioni di aereazione e nei 25 minuti in cui ero lì per ringraziare i presenti prima di tornare alla scrivania, ho creduto implicitamente che si trattasse di un evento di lavoro». Il che significa che dovrà anche dimostrare di non aver visto l’email inviata dal suo segretario, che esortava a portarsi i propri drink… a un evento di lavoro.

STARMER, reduce a sua volta dalla quarantena dopo esser risultato positivo la settimana scorsa, non si è fatto pregare e con il suo resistibile stile forense ha umiliato il rivale, invitandolo energicamente a dare le dimissioni.

Quasi corrucciato, lontano anni luce dall’effervescenza buffonesca che lo ha reso politicamente virale e invincibile, era un Ecce Johnson. Il suo partito lo sostiene ancora, ma a stento. Ieri era affiancato dalla ministra degli Esteri Liz Truss e dal vicepremier Dominic Raab, ma con la vistosa e politicamente eloquente assenza del suo più papabile successore, il ministro delle Finanze Rishi Sunak. Nessun ministro è andato a immolarsi per difenderlo davanti alle telecamere. In aula si è surclassato il ridicolo quando, pur di allentare la pressione, i suoi gli ponevano questioni di lana caprina.

I Tories sanno che la loro credibilità è oramai del tutto liquefatta. Sondaggi lampo dichiarano che due terzi degli intervistati pensano che Johnson debba dare le dimissioni. Il partito sarebbe diviso fra chi è convinto che le ultime rivelazioni siano una ferita a morte e chi le ritiene assai dannose. I deputati del cosiddetto Red wall strappato al Labour sono furibondi. E il 1922 Committee, la commissione preposta all’elezione del leader del partito, è in fermento. Il voto di sfiducia viene messo in moto se il 15% – attualmente 55 deputati – scrive una lettera al suo presidente, Graham Brady. Ma la polizia potrebbe far precipitare tutto anche prima.