Stefano Harney e Fred Moten hanno scritto insieme The undercommons: fugitive planning & black study pubblicato da Minor Composition Autonomedia, un libro che ha profondamente rinnovato il dibattito angloamericano sulle alternative alla rivoluzione neoliberale che ha trasformato l’istruzione pubblica. L’originale intreccio tra pensiero radicale «nero», postoperaismo e teoria postcoloniale ha permesso di individuare un punto di vista sorprendente su ciò che oggi nelle democrazie occidentali si definisce «studio». Harney e Moten lo interpretano come un atto di cooperazione sociale e non individualistico, atomizzato e performativo come fanno buona parte delle riforme neoliberiste. «Lo studio – sostiene Stefano Harney, docente di marketing strategico all’università di Singapore e cofondatore della «School for Study», un collettivo di docenti universitari – non è qualcosa che si dissolve nello studente, ma è un atto in cui le persone escono da se stesse e iniziano a cooperare l’una con l’altra e permette di essere posseduto da altri quando loro fanno qualcosa. Pensiamo al modo in cui leggiamo un testo, entriamo e usciamo da esso in alcuni momenti. Questi momenti di possessione sono per me delle opportunità per dire come questa attività potrebbe essere generalizzata. Questo senso di spossessamento e poi di possesso da parte degli spossessati è un modo per pensare ciò che definiamo l’“antagonismo generale” che costituisce il reale, non solo lo studio in quanto tale. Questa attività percorre anche l’attività dello studio e, nella sua informalità, è ciò che costituisce ciò che è comune tra di noi, il comune che si costruisce dal basso: l’undercommon».

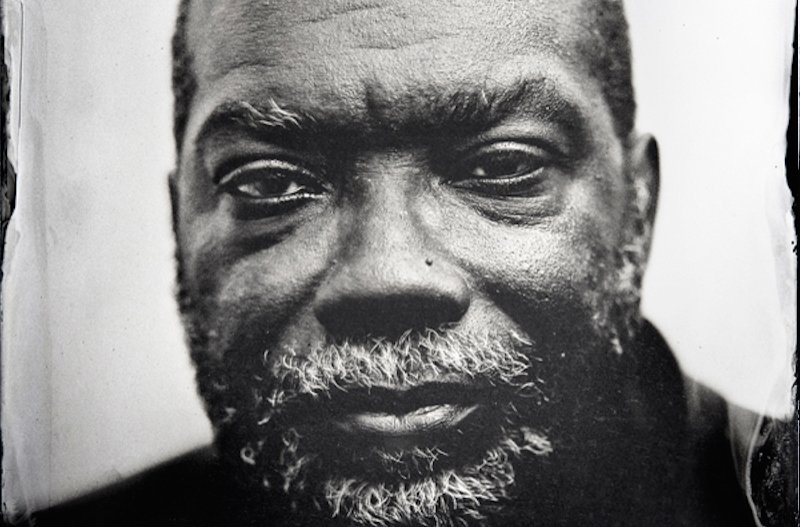

Per questi studiosi gli «undercommons» sono comportamenti o esperimenti che esplicano il generale antagonismo che governa le relazioni con le istituzioni e tra i soggetti, un modo di essere con gli altri che è «quasi impossibile da contenere in una specifica vita istituzionale, un’attività che si apre varchi e strade differenti negli spazi e nel tempo». «La nostra impressione – sostiene Fred Moten docente alla Riverside-Università della California – è che è importante sottolineare come lo studio sia un’attività sempre in corso e include sia i momenti in cui entri in una classe sia quelli in cui non hai ancora pensato di fare un corso. In generale, lo studio non è limitato all’università o alla scuola. Esso ha una relazione con queste istituzioni nella misura in cui queste cercano in ogni modo di escludere la cooperazione dal basso tra saperi e azioni dalle loro procedure». «Quando ero impegnato nel sindacato da studente con l’Association of Graduate Student Employees all’università di Berkely – continua Fred Moten – capivo quanto era frustrante per gli studenti concepirsi come lavoratori. L’idea è diffusa anche oggi: i lavoratori non studiano, gli unici a farlo sono gli studenti o i ricercatori. Questo approccio è ispirato a un’idea romantica del lavoro intellettuale inteso come lavoro “autentico” e al disconoscimento degli altri considerati come attività “inautentiche”. In questo modo si percepiscono coloro che fanno il lavoro dell’insegnamento. Era come se ci fossimo organizzati per avere il diritto ad essere sempre più isolati. Non ci siamo mai accorti del fatto che l’aspetto più insidioso, brutale del nostro lavoro è che sopprime lo studio come attività sociale».

«Per me questo significa che lo studio è diventato, come dice Fred, quasi impossibile nell’università. È l’unica cosa che non puoi fare nelle istituzioni pensate per questo a causa non solo del ruolo che occupi, ma anche a causa dell’amministrazione che obbliga ad occuparsi di tutt’altro: procedure, regolamenti, certificazioni, valutazioni. Siamo arrivati al punto che è impossibile riconoscere lo studio oltre l’università o la scuola. Letteralmente non vediamo più la sua incredibile storia sociale che prosegue ben oltre le sue mura e continua in ogni momento della nostra vita sociale». «Scuola e università sono diventate fabbriche con le linee di montaggio, un processo di produzione perfetto per reintrodurre una versione del plusvalore assoluto nella giornata lavorativa. Quando osserviamo che cosa davvero sta accadendo nell’istruzione, ciò che viene trasmesso è tutto tranne che lo studio. Mentre noi docenti realizziamo il nostro lavoro intellettuale trasmettiamo solo la chiusura allo studio».

«L’elemento più insidioso del lavoro intellettuale oggi è questa naturalizzazione della sua miseria, la credenza per cui la sua attività richieda alienazione e immobilità, dolore e nausea considerati come punti di onore per un docente. Chi è felice, gode di quello che fa, è guardato con sospetto, è considerato inaffidabile, segno di un privilegio illegittimo – aggiunge Harney – È l’effetto della governance che si è affermata in tutta l’istruzione pubblica: mi ricorda quello che sostiene Mario Tronti in Operai e Capitale: il lavoratore porta tutto: la relazione di classe, l’antagonismo, la società. L’unica cosa che il capitale porta è il processo di lavoro». Loro lo iniziano e loro lo controllano, diceva Nicos Poulantzas. A me sembra che è quello che oggi è la governance: è il processo di lavoro in cui si trovano gli insegnanti. Scuole e università sono ridotte a istituzioni algoritmiche che funzionano in base alla logistica dell’efficienza e noi, docenti, serviamo da poliziotti del nostro lavoro. Per questo crediamo che è dallo studio, come cooperazione, che possa nascere un’alternativa, un altro modo di essere».