La notizia è stata resa pubblica solamente lo scorso sabato, nel corso di una proiezione speciale del lungometraggio animato Kanashimi no Beradonna (Belladonna of Sadness, 1973), ma in realtà il regista e animatore giapponese Eiichi Yamamoto se n’è andato, a ottant’anni, lo scorso sette settembre. Frase fatta e spesso abusata anche da chi qui scrive, ma che corrisponde ancora una volta al vero, con Yamamoto se ne va un altro protagonista dell’animazione del Sol Levante che ha attraversato lo sviluppo e l’evoluzione del medium dal dopoguerra in avanti. Se in patria e in Occidente è giustamente ricordato per la trilogia Animerama e soprattutto il delirante, letteralmente, Belladonna of Sadness, la sua avventura nel mondo dell’animazione comincia già alla fine degli anni cinquanta.

SUBITO dopo essersi diplomato alle scuole superiori, lavora per un breve periodo per l’Otogi Pro, ma subito viene notato e optato da Osamu Tezuka, al tempo nome già di grande portata, ma anche pronto a pagare di più, per il suo nascente studio, il Mushi Production. Per la casa di produzione del «Dio del manga» Yamamoto nel 1962 dirige Aru machikado no monogatari (Tales of a Street Corner) il primo lavoro dello studio ed il primo esperimento di animazione limitata, cioè con un numero inferiore di disegni al secondo, che tanto influirà sullo sviluppo e su quello che nei decenni a venire sarebbe diventata l’animazione nipponica.

Resta famoso ancora oggi il commento, tutt’altro che roseo, che ne diede Hayao Miyazaki «mi ricordo che quando lo vidi, fui così disgustato che dei brividi mi scesero lungo la schiena». Parole che non tanto criticavano lo stile, quasi stilizzato e tutt’altro che fluido, un altro mondo rispetto ad esempio a Hakujaden (La leggenda del serpente bianco) di Taiji Yabushita uscito solo quattro anni prima, ma piuttosto i toni sdolcinati e sentimentali che spesso caratterizzavano i lavori prodotti da Tezuka.

YAMAMOTO resta con il Mushi Production per tutti gli anni sessanta contribuendo in maniera determinante a due serie televisive come Kimba, il leone bianco e Astro Boy, fino alla fine dello studio nel 1973 che dichiara bancarotta dopo l’uscita di Belladonna of Sadness. Questo film è l’ultimo capitolo della cosiddetta trilogia Animerama, lungometraggi animati orientati ad un pubblico più adulto, uno slittamento di prospettiva con cui Tezuka aveva provato a rispondere ai nuovi manga e anime più seri comparsi nella seconda metà degli anni sessanta, come quelli usciti sulla rivista Garo o Rocky Joe ad esempio.

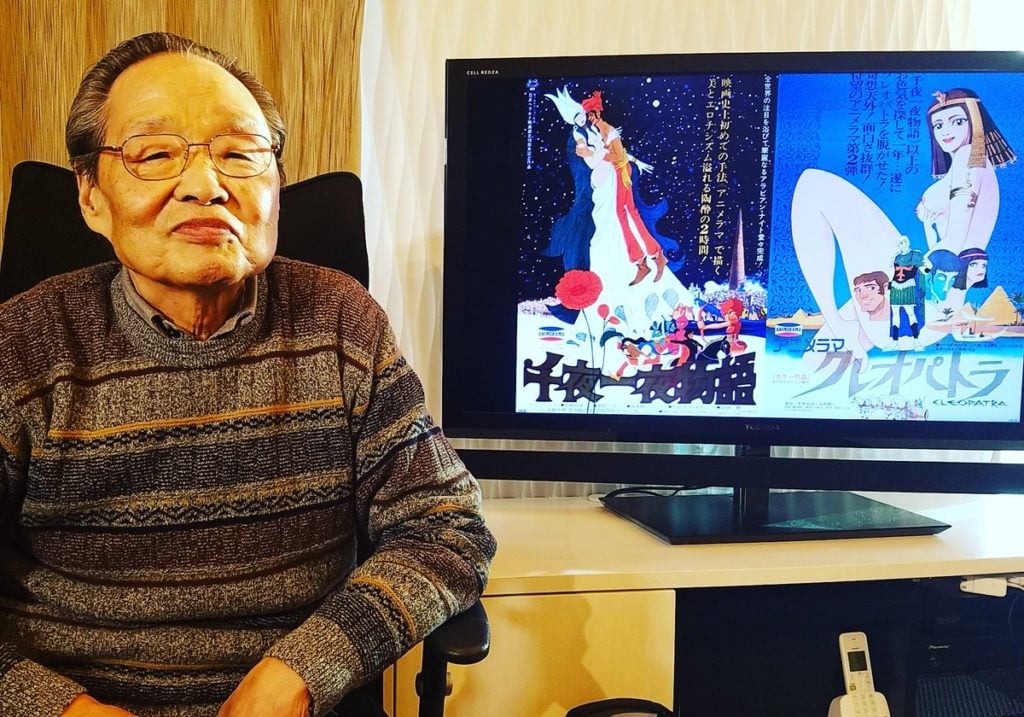

Yamamoto è regista per tutti e tre i lungometraggi erotici, Sen’ya Ichiya Monogatari (Le mille e una notte) del 1969, un successo al botteghino e Kureopatora (Cleopatra) diretto assieme a Tezuka un anno più tardi che si rivelerà però un fallimento, tanto che Tezuka di lì a poco lascia lo studio da lui stesso fondato. Sarà quindi il solo Yamamoto a dirigere il canto del cigno dello studio, Belladonna of Sadness. Oggi considerato giustamente un capolavoro, per la sua realizzazione non erano rimasti più troppi fondi e quindi Yamamoto e collaboratori furono costretti ad arrangiarsi e creare un lungometraggio astratto, quasi un ritorno al kamishibai, ma più sperimentale, violento, erotico ambientato in un medioevo di streghe e di roghi.

Finita l’avventura con Tezuka, Yamamoto ha le mani anche in un’altra pietra miliare dell’animazione dell’arcipelago, nel 1973 infatti, comincia a lavorare all’idea ed alla storia di quello che sarebbe poi diventato, un anno più tardi e con il decisivo apporto di Leiji Matsumoto e Yoshinobu Nishizaki, La corazzata Yamato. La carriera nell’animazione di Yamamoto continua naturalmente anche nei decenni successivi, è regista di Oshin nel 1984 per Sanrio, Izumi nel 1991 e altri corti anche con l’amico e collaboratore di lunga data Gisaburo Sugii.

COME ha giustamente fatto notare l’autore britannico Jonathan Clements, Yamamoto verrà ricordato nella storia dell’animazione del Sol Levante anche per un altro motivo. Il giapponese infatti, in un suo libro di memorie pubblicato nel 1989 ha aperto le porte al lato oscuro dell’animazione nipponica degli anni sessanta. Descrive senza peli sulla lingua, la vita degli animatori, con giornate lavorative interminabili e pressioni inaudite, e un modello produttivo, quello della Mushi Production che non poteva non autodistruggersi.