Svevo e Joyce, una strana coppia unita prima di tutto dalle paure: paure legate alla morte, ma non solo. Certo, Joyce temeva di essere assassinato qualora fosse ritornato a Dublino dopo la pubblicazione di Ulisse. Ma molto prima, temeva anche altre cose: come il Tevere, qui a Roma, i tuoni, i fulmini, e pure i cani. E aveva persino avuto, sempre durante il breve soggiorno romano, alcuni incubi strani e perturbanti: «sono tormentato ogni sera da sogni orribili e terrificanti: morti, cadaveri, assassinii in cui ho un ruolo di primo piano – il che non è poi così piacevole».

SVEVO PIÙ PROSAICAMENTE temeva soltanto d’esser sepolto vivo, e nel testamento del 1927 ebbe l’ardire di annotare: «mi raccomando: puntura al cuore». Una puntura di adrenalina dritta nel muscolo cardiaco avrebbe infatti consentito di accertarne la morte, una volta cadavere. Un concetto assai macabro, ma che Joyce era stato capace – senza ovviamente conoscere le ultime volontà dell’amico – di volgere persino in commedia molti anni prima.

Nel sesto episodio di Ulisse, Leopold Bloom osserva nel cimitero di Dublino alcuni becchini far ricadere zolle di terra su una bara, e pensa: «e se fosse stato vivo tutto il tempo? Ops! Perbacco, sarebbe orribile! No, no: è morto, ovviamente. Ovviamente è morto. È morto lunedì. Dovrebbero avere una qualche legge per fargli trafiggere il cuore ed esserne certi».

CHIEDERE DI TRAFIGGERE il cuore non è come ambire a una puntura di adrenalina, ma è pur sempre un modo di perforare l’organo che si reputa essere la sede dei sentimenti. Come quando Leopold Bloom ricorda, erroneamente, una presunta tradizione irlandese altrettanto sinistra: quella di trafiggere, nella tomba, il cuore dei suicidi o di chi avesse commesso infanticidio. Ma poi, con la sua consueta umanità che lo contraddistingue, riflette: «come se non fosse spezzato già».

È stato detto autorevolmente che uno dei modelli principali dell’ebreo Leopold Bloom sia l’ebreo Italo Svevo, e le somiglianze nei comportamenti, nella imperterrita resilienza, nell’umor nero e nella comicità che è matrice della resistenza, sono davvero tante; al punto che devono aver travalicato, per qualcuno, persino questa connessione tra vita e finzione, per finire a creare paralleli proprio tra le vite di Svevo e Joyce, depistando probabilmente qualche incerto commentatore.

Ad esempio, in epoca fascista, Biondolillo scrive sull’Unione Sarda circa i pericoli insiti nella «prosa narrativa, dove a cominciare da Italo Svevo, ebreo di tre cotte, ad Alberto Moravia, ebreo di sei cotte, si va tessendo tutta una miserabile rete per pescare dal fondo limaccioso della società figure ripugnanti di uomini… infangati di sensualità bassa e ripugnante, malati fisicamente e moralmente…». Il pezzo prosegue indicando tra «i maestri» di questi scrittori «quei pazzi patologici che si chiamano Marcel Proust e James Joyce».

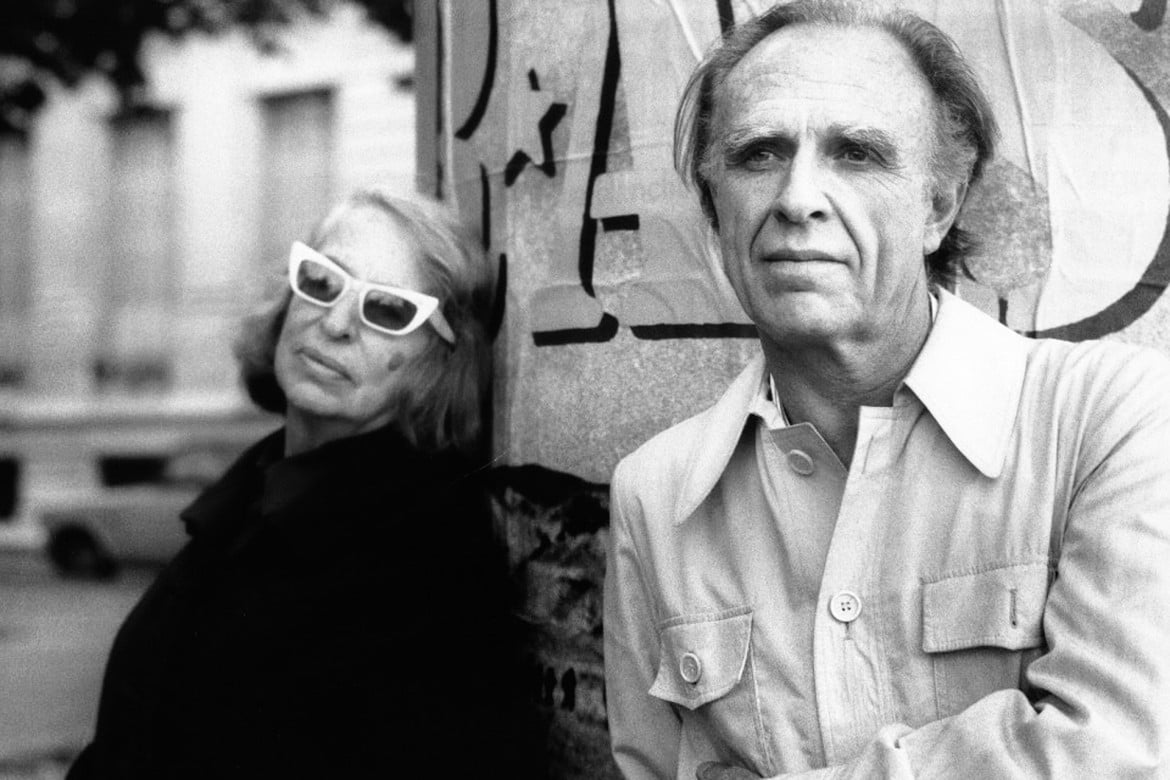

QUALCOSA DI VERO in queste parole sconsiderate però permane: quella tra Joyce e Svevo non è soltanto un’amicizia letteraria, ma un percorso anche biografico e artistico parallelo: due esistenze che si guardano allo specchio, entrambe segnate da tutta una serie di corrispondenze e somiglianze. Affinità di cui i due devono esser stati al corrente, e di cui avranno certamente discusso, nelle tante conversazioni mascherate da lezioni di inglese che l’irlandese impartiva al triestino. Similarità che, nel segreto del rapporto con la pagina bianca, devono aver poi definito profili e tratti dei loro personaggi maggiori, Zeno e Bloom sicuramente.

Alcune somiglianze biografiche sono però scioccanti. Parliamo di due figli di padri assai maldestri per quanto riguarda una sana attenzione alle finanze familiari. Due figli di padri distratti, e dunque bisognosi di un qualche sostegno. Un sostegno che arriva, in tutti e due i casi, da fratelli più giovani che per loro ebbero una quasi venerazione al punto da registrarne su dei taccuini privati persino le esistenze e le «gesta».

Sia Joyce che Svevo, poi, vivono nell’avversione per le ortodossie dei sistemi religiosi, ma entrambi subiscono l’influenza di un imprinting spirituale da cui certo emanciparsi. Dal punto di vista lavorativo, infine, caso volle che in gioventù entrambi fossero impiegati nel settore della corrispondenza bancaria. Capitò a Joyce a Roma, e a Svevo a Trieste. Mestieri, quelli a cui erano incatenati, considerati da tutti e due deleteri per il proprio sviluppo artistico e intellettuale.

MA COME SI SA, un’amicizia non si fonda soltanto su affinità, casuali o pervicacemente ricercate, e ricreate, che siano. Non sono infatti gli uguali ad attrarsi, ma gli opposti; e però, gli opposti sono spesso speculari. In quest’ottica, un’autostima artistica altissima nel caso dell’irlandese corrisponde, perlomeno negli anni maturi, all’insicurezza del triestino per quanto riguarda la propria scrittura, e persino il padroneggiare la lingua italiana. Cosa che non accade, ovviamente, in Joyce, seppure possiamo considerare che entrambi, in un certo senso, scrissero in lingue a loro aliene.

C’è poi un’ultima distanza, almeno apparente, di tipo ideologico, e risiede nella risposta alla psicoanalisi, da cui Svevo era affascinato, mentre Joyce la considerava fumo negli occhi – salvo poi mandare la figlia in cura da Jung, una volta percepita la sua instabilità mentale.

Un aneddoto ricorda come, nel ricevere una lettera in cui lo psicologo svizzero lo lodava per la grande conoscenza del mondo femminile, evidente da una lettura attenta di Ulisse, Joyce felicissimo scese al ristorante dagli amici e la mostrò a tutti compiaciuto. Al che giunse Nora, la compagna di una vita, gli tolse la missiva di mano, la lesse velocemente, e con fare caustico sentenziò: «Jimmy di donne non ci capisce proprio niente».

IL LAVORO DI SCAVO che Joyce, ma anche Svevo, tenta anche nell’universo femminile, testimonia di una tensione irrisolta e irrisolvibile, di un vano tentare a tutti costi di venire a capo di dubbi archetipici e primordiali riguardanti la distanza e l’incomunicabilità tra i sessi. E allora, di fronte alla più che probabile disfatta del pensiero, entrambi si rivolsero ai proprio vizi compulsivi, il fumo per Svevo, l’alcool per Joyce.

L’irlandese, di vent’anni più giovane, aveva a cuore le sorti anche letterarie di Svevo, e ne sponsorizzò l’opera fino a farla riscoprire, e a porre le basi per un suo rilancio internazionale. Il triestino conservò di Joyce un ricordo meravigliosamente fraterno, come si legge nel noto testo di una conferenza dedicata all’amico, e anche nelle testimonianze dei familiari.

UN AMICO DEVOTO, dunque, a cui affidare anche le cose più preziose. E infatti, sempre secondo una forse fantasiosa aneddotica, nel 1915 Joyce avrebbe affidato persino il suo cane di nome Fido, a Svevo; il quale però lo perse, e chiese al domestico di cercarlo in giro per Trieste. Quando poi fu reperito, era affiancato da tutta una cucciolata, prova inconfutabile che il sesso dell’animale non era quello immaginato da entrambi i grandi scrittori.

Il 20 settembre del 1928 Joyce seppe della morte dell’amico, e scrisse a una sua mecenate avanzando il sospetto che, trattandosi di un ebreo, l’incidente automobilistico potesse invece nascondere un suicidio. E commentò: «ne sono rimasto molto addolorato ma penso che i suoi ultimi cinque o sei anni siano stati felici».

La felicità di Svevo, tuttavia, è quella laconica di Zeno e, allo stesso modo, quella di Joyce è indubbiamente il sorriso sornione di Bloom. Due esistenze e due arti, dunque, che si incrociano, ma anche due amici che volevano, consapevolmente o no, vivere ognuno la vita dell’altro.