Parlare di empowerment per le donne detenute in un ambiente disempowering come il carcere può apparire un ossimoro. O quantomeno una sfida. Su questa sfida abbiamo lavorato con due progetti, condotti dal 2018 dalla Società della Ragione (con il sostegno dell’otto per mille della Chiesa Valdese).

Dapprima sono stati sperimentati i cosiddetti “laboratori” con donne detenute in due carceri, di Firenze e di Pisa. Da quell’esperienza positiva è scaturita l’idea di estendere i laboratori in altre carceri. Da qui il secondo progetto: elaborando un modello di intervento di self empowerment in carcere e coinvolgendo il vasto mondo del volontariato in un progetto di formazione. Il passo finale, a conclusione del percorso di formazione, è stata la stesura di un manuale per la conduzione dei “laboratori”. Sarà presentato venerdì 2 dicembre, a Firenze, insieme alle sperimentazioni attuate in altre carceri, primo risultato del progetto di formazione.

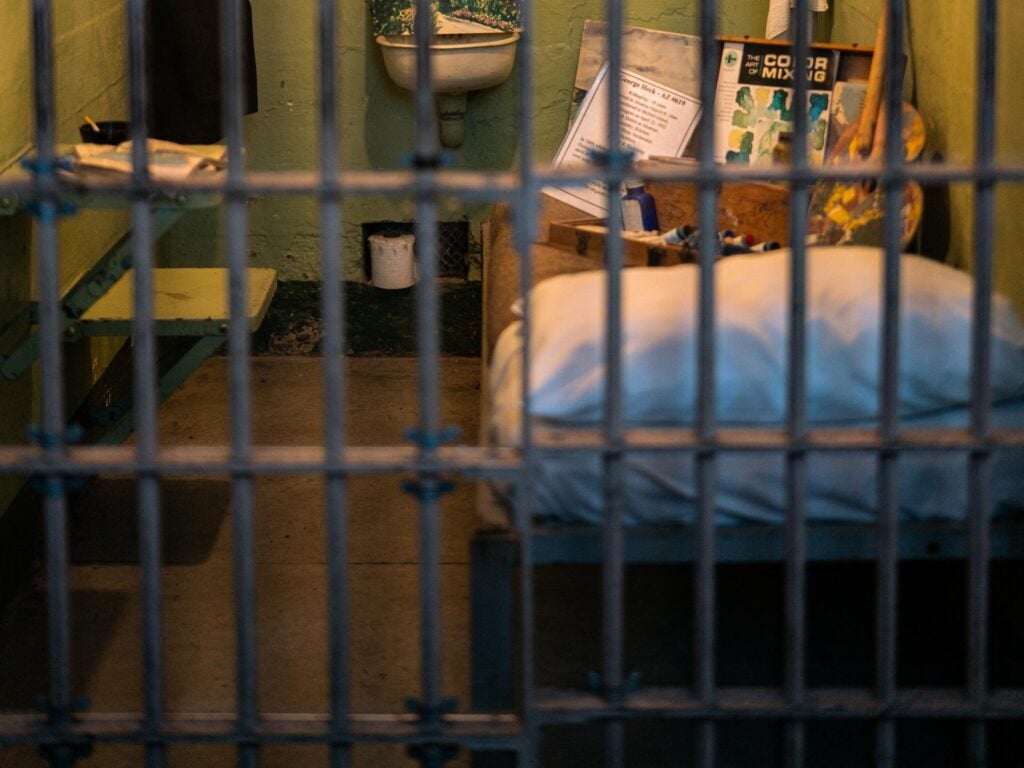

Torniamo alla sfida dell’empowerment in carcere, cominciando a dar conto di come è nato il progetto, così come abbiamo scritto nel Manuale: l’idea ci è venuta seguendo il «partire da sé»: io Serena, Grazia Zuffa, Susanna Ronconi , Liz O’Neill , seppure in modi e tempi diversi, ci siamo occupate di prigioni e prigionieri; così come, in modi e tempi un po’ diversi, abbiamo rivolto l’attenzione alla differenza di genere e ci siamo appassionate al pensiero e alla pratica della differenza femminile. Niente di più naturale che pensare alle prigioniere, cercando di farlo in maniera «differente» appunto. Prigioniere è parola cruda che bene evoca le sbarre e il nocciolo della perdita della libertà. Che è anche il nocciolo della soggettività di chi sta in carcere; del pensare, del sentire, del patire la paura più grande: perdere se stesse insieme alla libertà.

Ciò per dire che fin dall’inizio abbiamo voluto non tanto occuparci della «condizione» della detenuta: delle magagne del carcere, della povertà di offerte educative e riabilitative, dell’assurdo di un carcere che offre alle donne perfino minori opportunità che non agli uomini; bensì abbiamo cercato di portare alla luce come le donne pensano a se stesse in quella particolare «condizione», come percepiscono il loro corpo femminile imprigionato, in chi sperano per avere un aiuto, come guardano al «fuori» (alle relazioni che le sostengono nel presente, al futuro più o meno prossimo che le attende).

Insomma, uno sguardo carico di «ragione e sentimento» a partire da sé, per arrivare con più strumenti di comprensione al mondo che le circonda. Dare voce e fiducia alle donne e valore al loro sentire: questa è stata la prima mossa di empowerment, attraverso il «potere» della parola: che ha permesso di rovesciare i luoghi comuni della «miseria» femminile. Le detenute, che a detta di non pochi operatori «non partecipano alle attività», si sono avvicinate convinte al “laboratorio”. Il quotidiano si è riempito di nuovi significati, spesso ambivalenti: si soffre per aver lasciato figli e compagni, e forse si soffre di più degli uomini perché si avvertono in maniera acuta le responsabilità. Ma le responsabilità ci ricordano quanto siamo importanti per le persone di cui ci prendiamo cura, perciò sono una spinta in più per andare avanti. Siamo più in grado di intessere relazioni con altre donne e di apprezzarle come una ricchezza, anche in un contesto di intimità forzata come sono le celle. Queste relazioni ci danno forza, anche se soffriremo di più per le separazioni.

Ma come si concilia il riconoscimento del «potere» alle donne con la condizione di totale «mancanza di potere» della privazione della libertà? C’è molto da scavare su questo. Di certo però l’empowerment ha un valore di resistenza e resilienza, nella ricerca e gelosa custodia dei tanti sé non riducibili al reato e alla carcerazione. Non ti far mettere il blindo al cervello, è il monito di una donna.

Il manuale e la documentazione del progetto su societadellaragione.it