Dipesh Chakrabarty si è imposto come una delle figure di maggior rilievo della Postcolonial Theory col suo Provincializzare l’Europa (Meltemi, 2000). A partire da The Climate of History (University of Chicago Press, 2009) partecipa al dibattito mondiale sul cambiamento climatico: alcuni suoi testi sono in traduzione presso Nottetempo e Ombre Corte.

Sembra che crisi pandemica e crisi climatica, assieme a quella delle migrazioni globali, affondino le proprie radici in cause comuni: per lei è così?

Sì, tutte e tre hanno a che fare con un’espansione incontrollata di attività economiche estrattive in tutto il mondo e con una crescente diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza negli ultimi settant’anni, dove il numero totale di esseri umani, in particolare quelli appartenenti alle classi consumatrici, è aumentato. Secondo i virologi, la maggior parte delle nuove malattie infettive – circa il 60% dagli anni Sessanta e il 75% negli ultimi vent’anni – ha origine zoonosica: alcuni virus o batteri hanno fatto il salto di specie dal corpo di un animale selvatico a quello di un essere umano. Questo ha a che fare con la distruzione dell’habitat della fauna selvatica, causata dall’estrazione mineraria, dal disboscamento, dalla creazione di terreni coltivabili, dall’estensione delle abitazioni, dalla costruzione di strade e opere infrastrutturali e dal commercio illegale di fauna selvatica. Si aggiunga anche la domanda di carne esotica e l’aumento del numero dei Wet Market in alcuni Paesi asiatici nei quali gli animali sono condotti al mercato in condizioni estreme di stress che li portano a trasudare patogeni. Tutto ciò ha aumentato l’interfacciamento fra esseri umani e animali selvatici: questi non vanno in cerca degli umani, siamo noi a spingerli fuori dai loro habitat, e più vicino a noi. Gli esseri umani sono stati un agente amplificatore per il nuovo Coronavirus, che ha risieduto per milioni di anni in qualche animale selvatico – probabilmente i pipistrelli – a causa delle condizioni che caratterizzano la globalizzazione: siamo presenti in grande quantità, ci affolliamo nelle città e siamo estremamente mobili (i privilegiati alla ricerca della bella vita, i non privilegiati per guadagnarsi da vivere).

Dalla sua prospettiva di nativo di Kolcata (capitale dello Stato indiano del Bengala occidentalel, ndr) che insegna a Chicago, come giudica le politiche di contrasto alla pandemia adottate in India e negli Stati Uniti?

A lungo gli Usa non hanno attuato alcuna politica per affrontare la pandemia. Trump ha perso tempo facendo battute sul fatto che il nuovo Coronavirus fosse un virus cinese, poi sul fatto che colpiva solo europei e iraniani. Il lockdown è arrivato molto tardi, e ora Trump fa pressione su tutte le istituzioni per riaprire tutto, pandemia o meno, quando i suoi stessi consulenti medici predicono che presto negli Stati Uniti ci saranno100mila nuovi infetti al giorno. In alcuni Stati, dei ragazzi si divertono ai «Covid-19 Parties» – che dire? A volte l’idiota libertarismo americano lascia senza parole. Anche in India c’è stata un’enorme inettitudine governativa e insensibilità nei confronti dei poveri. Hanno annunciato il primo lockdown con un preavviso di quattro ore, senza pensare che il 90% della forza lavoro del Paese è nel settore informale, e la maggior parte è costituita da poveri e migranti, che hanno perso da un giorno all’altro lavori e alloggi. Una tragedia che ha prodotto un’enorme crisi morale e sanitaria, assieme a morti crudeli e non necessarie. Di più: i casi effettivi di Covid-19 sono stati sottovalutati e sottotestati; il sistema sanitario del Paese – che non è mai stato molto forte nel settore pubblico – sta venendo sopraffatto. Sia l’India che gli Usa, sotto pressione per la riapertura delle loro economie, sono di fronte a una crescente catastrofe. Mi limito a pregare che non accada.

Vent’anni dopo l’uscita del suo «Provincializzare l’Europa», come considera i suoi lavori sulla critica postcoloniale? E in che rapporti è quella riflessione con il concetto di Antropocene?

Sembra che quel libro abbia ancora rilevanza. È stato un prodotto della globalizzazione: riconosceva la natura post-imperialistica del globo su cui abitiamo – fuoriuscito dal processo che Heidegger chiamò «l’europeizzazione della Terra» – e si chiedeva come affrontare la questione della differenza storico-antropologica nel contesto di questa storia globale. La disomogeneità del globo è molto presente in alcuni dibattiti sul riscaldamento globale. Le questioni inerenti la giustizia climatica, i problemi di «responsabilità comune ma differenziata» sorgono per via della natura disomogenea e diseguale del globo che il capitalismo e gli imperi europei hanno creato. Le questioni odierne relative a migrazione, crisi dei rifugiati, relazioni razziali trattano di ingiustizie storiche fra classi, etnie e nazioni. Inoltre, l’intensificazione della globalizzazione capitalistica ed estrattiva nel secondo dopoguerra ci ha rivelato l’opera di un’altra formazione che io chiamo il pianeta, per distinguerla dal globo. Il mio pianeta è la Terra dell’Earth System Science: il «pianeta» si riferisce dunque ai modi in cui i processi geologico, fisio-chimico e biologico si combinano per rendere la Terra abitabile per la vita pluricellulare complessa. Il globo è un costrutto incentrato sugli esseri umani, il pianeta racconta una storia che decentra gli esseri umani. Il mio lavoro attuale è un tentativo di tenere assieme queste storie mantenendo entrambe le prospettive: quella globale e quella planetaria.

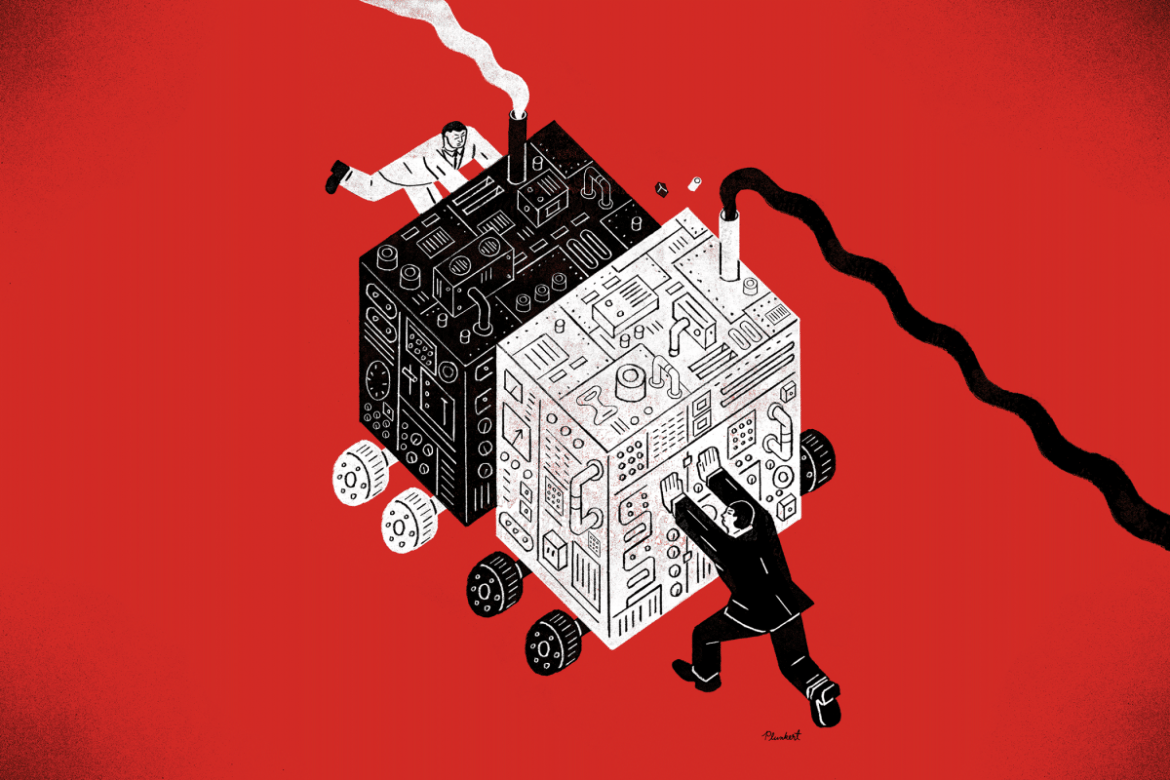

Alcuni studiosi oppongono al concetto di Antropocene quello di Capitalocene: pensa che siano alternativi o che consentano una prospettiva complementare sul capitalismo estrattivo?

Penso siano complementari. Il dibattito è sorto in parte da un’ossessione per la parola «anthropos» nell’espressione «l’Antropocene», che sembrava suggerire ad alcuni che tutti gli esseri umani fossero ritenuti ugualmente responsabili per il riscaldamento globale. Questo mi ha sorpreso: è evidente che non è mai stata intenzione degli scienziati della Terra intendere qualcosa del genere, dal momento che tutti concordavano col principio di «responsabilità comune ma differenziata». Inoltre, i più concorderanno che non si può separare la storia dell’uso dei combustibili fossili da quella delle società industriali moderne (che si possono chiamare genericamente capitalistiche se s’ignora la questione di come denominare il blocco sovietico, anch’esso dissoluto nell’uso dei combustibili fossili). E concorderanno anche sul fatto che l’impatto del cambiamento climatico ricadrà, ingiustamente, di più sui poveri, i meno responsabili per le emissioni di gas serra. La questione stratigrafica è duplice: abbiamo raggiunto la soglia dell’Olocene? Se sì, quando datare questo cambiamento? Il nome di un periodo o un’epoca geologica di solito non suggerisce alcunché sui fattori che l’hanno generato. Gli scienziati possono spiegare cosa accade ai processi planetari quando i gas serra s’immettono nell’atmosfera in grandi quantità e trattengono il calore, ecc.: ma quali istituzioni, pratiche umane, politiche e desideri si sono combinati storicamente per provocare un incremento di queste emissioni è questione delle scienze sociali. E a proposito di questo, esistono risposte sia marxiste che non, proprio come può esserci una differenza di opinione fra marxisti. Ma alcuni marxisti trattano la parola «Antropocene» come se fosse indicativa di una cospirazione morale per nascondere il ruolo giocato dal capitalismo: non penso ci sia mai stata questa intenzione. Mi è stata anche contestata la parola «specie» nel mio The Climate of History, come se fosse stata ideata per deviare la colpevolezza dal capitalismo. Il punto del mio discorso era semplicemente che gli esseri umani sono diventati una specie biologica dominante proprio attraverso la storia dell’industrializzazione capitalista, che ha anche prodotto un’umanità differenziata e con disuguaglianze interne. Si possono vedere entrambe le cose spostando la propria prospettiva.

Traduzione di Carlotta De Michele