Quanto dolore c’è, quante tragedie ci sono, quanta Storia c’è in 1/24 di secondo, nello scatto di una macchina fotografica che spalanca e chiude il suo obiettivo su una guerra? Non si può sapere, non si può cogliere e poiché non lo si può fare tanto vale non porvi mente o, ancora peggio, assuefarsi a quei rapidissimi passaggi che infine si percepiscono come sempre uguali, al massimo dislocati in uno spazio diverso, ma in un tempo che è sempre identico a se stesso. Da qui parte il lavoro Wor(l)dless di Pier Paolo Patti in mostra da Interzone a Roma (fino al 23).

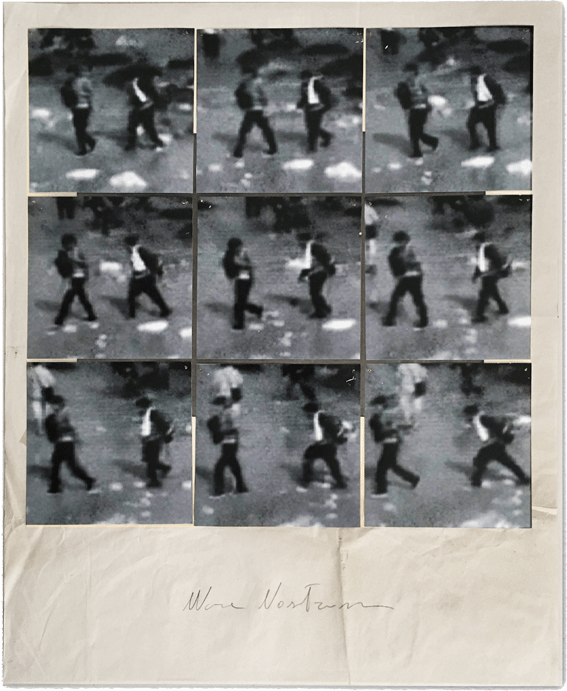

UN’ASSENZA DI PAROLE, un’assenza di mondo dentro conflitti dove la vera assenza è la volontà di giustizia e di conoscenza. Allora il fotografo concede un’ultima possibilità: costruisce il tempo giusto per la conoscenza, non per l’instabile e scivolosa compassione, ma per l’empatia con chi sopporta il conflitto da un tempo che pochi saprebbero ben precisare. Obbliga noi a domandarci chi siamo davanti a loro che muoiono davvero. Patti sa che non si può sperare in un’ecologia delle immagini e ha quindi recuperato dalla rete, luogo contaminato per eccellenza, filmati, video, spezzoni di reporter o amatoriali e li ha rifotografati, rallentandoli in una successione di frame perché chi osserva possa concedersi tutto il tempo necessario affinché nello spazio della potente ripetizione di un’esplosione, una ferita che si apre, un pianto diventino il visibile racconto di una tragedia. È così che il tempo del dolore e della sua assoluta singolarità scalza l’osservazione «chirurgica» e perciò falsamente neutra, veloce, di documentazione.

Il lavoro si snoda e concentra tra i troppi conflitti del Medio Oriente, dalla Palestina al Kurdistan. Un senza tempo che è tutto in chi osserva, poiché chi vive sa esattamente quanto è lungo il tempo che trascorre senza pace o quanto è breve quello che porta via chi si ama. C’è in mostra un video in cui una goccia di sangue, una sola, cade incessantemente a scandire un tempo che è quello dell’indifferenza che certamente non procura la morte immediata, ma che insieme a quel ventiquattresimo di tempo dell’otturatore, ci restituisce la crudeltà di un tempo e di uno spazio di orrore che ad esempio in Palestina dura dal 1948.

Nell’aiutare chi osserva in questa accurata ricostruzione, Patti esige un’assunzione di responsabilità perché nella mostra emerge la chiarezza atroce che ciò che guardiamo non c’è più, coloro che guardiamo non ci sono più. Attraverso le sue decostruzioni prendiamo coscienza che esiste un dopo, dopo un’esplosione, dopo lo strazio di un corpo, dopo il cratere di una bomba, dopo un urlo o un ultimo sorriso. Ebbene dopo c’è la fine, l’ineluttabile, l’impossibilità del rewind e il buio di quel dopo è lo spazio che deve imprimere la consapevolezza. Si è di fronte, ci piaccia o meno, a un simulacro del dolore, perché l’immagine ci rimanda ciò che non c’è più, che sia il corpo di un bambino o il sorriso di una combattente curda. Ma allora come sottrarsi a ciò che Susan Sontag chiamava «l’indecenza» di chi si metteva di fronte al dolore degli altri? Non c’è una vera scappatoia, è proibito l’escamotage, ma esiste – e intorno a questo ruota il lavoro di Patti – la possibilità di svelare a noi stessi, accogliere e sentire dentro gli occhi la vulnerabilità delle nostre certezze e trasformarle in cura.

UNA CURA CHE L’AUTORE condivide con l’interlocutore tramite la costruzione materiale delle opere. Patti, infatti ci permette di schiuderci a una goffa vulnerabilità sfogliando con delicatezza i fogli, le immagini, le carte, l’ordinata sovrapposizione che costituisce alcune sue opere-archivio. Quel varco è, appunto, l’accettazione e il progressivo svelamento della vulnerabilità della ragione che si compie nell’attenzione fosse anche solo visiva dello sfogliare, del risistemare le carte, le veline, i ritagli affinché non si sciupino nel loro valore di prova dell’esistenza di ciò che abbiamo perso. Sfogliare è un atto di cura e sfogliando teniamo tra le dita la nostra indecenza, augurandoci di saperne fare buon uso.

Nella mostra è anche visibile il progetto Roots, un progetto sociale che raccoglie materiali di diversa natura dall’area Mena (Middle East and North Africa) e che vuole costruire attraverso il gesto della composizione di libri d’artista eterogenei e fatti da molte mani diverse una biblioteca della coabitazione pacifica tra i popoli del Medio Oriente e del Mediterraneo. La macchina da scrivere che non tollerava gli errori, né le macchie nere lasciate dalla carta carbone è un invito a farsi parte del progetto