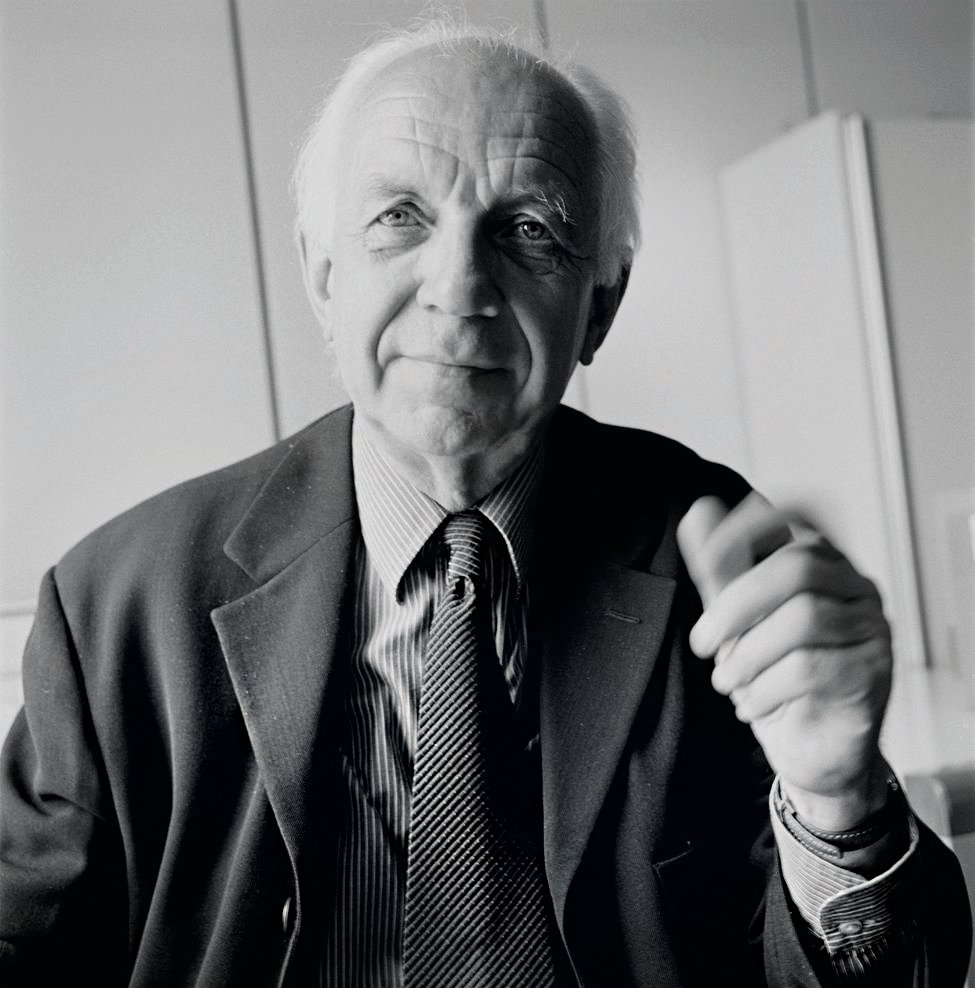

È possibile fare storia nell’arte, sbarazzandosi di ragioni esterne e rimettendosi alle opere e ai problemi che da dentro formano l’arte? Di che cosa è storia la storia dell’arte? Hubert Damisch, lo studioso francese nato a Praga nel 1928 e scomparso lo scorso dicembre, ha speso una vita intera per questa tesi. Ha dimostrato, offrendo un’alternativa all’andamento storiografico per periodi e correnti, che si pensa nell’arte e che questo pensiero si apprende dai suoi oggetti: quadri, fotografie, architetture, film.

UN BILANCIO delle ricerche di Damisch porterà a dire è stato uomo fra i più intelligenti della storia dell’arte, nel capire che non è lo spettatore a dar senso all’opera, ma l’opera ad assegnare un posto allo spettatore, perché lo attira sensibilmente e gli propone materiale da elaborare. Gli effetti di un’opera si misurano in termini di operazione, non di ricezione. Il farsi immagini arriva dopo, per sintesi retinica, mentale, psichica da testi artistici che operano come articolazioni significanti. In Fenêtre jaune cadmium (1984) Damisch scriverà che chiamare immagine un quadro è un errore; un quadro è prima di tutto un tessuto a strati, una coltre di sostanze che da vicino schiude segreti. Significa sanare l’inconciliabilità tra forma e attrattiva nel giudizio di gusto kantiano, chiarendo che l’opera è legata a doppio filo con il desiderio indotto nello spettatore. Almeno finché la pittura e la forma-quadro non entrano in crisi per i circuiti di consumo dell’arte, spostate e condensate altrove.

SI TRATTA allora di cercarne le tracce dove non ci si aspetterebbe di trovarle, negli Scribble Wall Drawings di Sol LeWitt per esempio. È il tema dell’ultima monografia di Damisch, La ruse du tableau (2016). Damisch si forma a Parigi, con Merleau-Ponty alla Sorbona e Francastel all’École pratique des hautes études. Dal 1960 è professore all’Ehess, dove fonda, nel 1975, il Cehta, Centre d’histoire et théorie de l’art.

Ha duraturi scambi con intellettuali come Louis Marin e con pionieri del suo ambito negli Stati Uniti, Meyer Schapiro, Yve-Alain Bois e Rosalind Krauss; coltiva rapporti con semiologi italiani, Omar Calabrese e Paolo Fabbri, pur non seguendo a lungo gli sviluppi della disciplina. Sono sue le voci dell’Enciclopedia Einaudi «Arti», «Artista», «Maschera», «Ornamento». I corsi di Merleau-Ponty di psicologia dell’infanzia gli insegnano come guardare l’arte. Sotto la sua guida Damisch studia le implicazioni della Filosofia delle forme simboliche (1923) di Cassirer nella teoria della prospettiva di Panofsky (1927). La prospettiva è diventata una «forma simbolica» della cultura occidentale con l’invenzione di Brunelleschi e grazie alle sue rielaborazioni nel tempo.

UNA «TEORIA» nel senso greco e concreto del termine, processione di occorrenze che veicolano lo spessore storico proprio dell’arte. Damisch si accorge che questo funzionamento – figure che, come nel lavoro del sogno, spostano e condensano invarianti simboliche soggiacenti – è frequentissimo nelle arti. Conia l’espressione di «oggetto teorico» e ne ricava un metodo efficace per l’analisi. Lo vede esemplificato nella maschera in Lévi-Strauss, che non rappresenta ma trasforma, cioè è quel che sceglie di non rappresentare. L’elemento assente è significativo.

L’origine della prospettiva esce solo nel 1987, con un capitolo sul ripensamento di Las Meninas (1656) di Velázquez a partire dalle variazioni di Picasso. Ma Damisch testa il suo approccio già in Teoria della nuvola (1972), dove esamina un grafo costante della pittura, la nuvola, che conosce soluzioni diverse in Raffaello, Correggio o Cézanne. Nel Rinascimento la nuvola nasconde «l’irrappresentabile infinito» del punto di fuga, così da dare scientificità alla prospettiva.

In Le jugement de Paris (1992) l’«oggetto teorico» è inglobato nel progetto più ampio di un’«iconologia analitica» sul mito del giudizio di Paride. La costellazione di opere con cui l’arte pensa questo motivo estetico – da un sarcofago d’età ellenistica all’incisione di Marcantonio Raimondi su cartone di Raffaello, da Rubens a Watteau a Manet – e che ha il suo segnalatore morfologico nel nudo rivolto allo spettatore del Déjeuner sur l’herbe (1862) – è ispirata al Bilderatlas di Warburg, di cui Damisch rifiuta però l’ottica evoluzionista. Il filosofo e storico dell’arte ha potuto sondare il suo concetto di «oggetto teorico» nei seminari del 1981, del 1986 e del 2006 al Centro Internazionale di Scienze Semiotiche di Urbino, fino a un quarto incontro quest’anno, L’objet théorique en perspective, a lui dedicato. Meritano un cenno le mostre che ha curato, occasione di sviluppo di un’«euristica visiva»: Traité du trait (1995), al Louvre, è il tentativo di comprendere il disegno in pittura attraverso i dettagli del tratto; Moves (1997), al museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam, immagina lo spazio espositivo come scacchiere in cui opere di Mondrian, Kandinsky, Bruegel e Fontana hanno margine di manovra ed entrano in prospettiva reciproca. Giusto il gioco dell’arte.