È un libro denso, forse addirittura troppo denso La vita umana sul pianeta terra, ultimo lavoro di Giuseppe Genna (Mondadori, pp. 165, euro 17). È denso perché, innanzi tutto, scatena in chi lo legge tutta una serie di pensieri, riflessioni, ragionamenti su vari argomenti: dal tramonto dell’Occ

Denso, inoltre, perché attraversando l’opera si ha come la sensazione che tutto si svolga sott’acqua. I movimenti, le riflessioni sembrano immersi in un liquido. Verrebbe da dire che è stata scritta utilizzando una scrittura subacquea. Anche se il liquido in cui l’opera e il lettore sembrano trovarsi immersi non è acqua pura, fresca, cristallina. Si tratta piuttosto di un liquido greve, denso appunto, oscuro che sembra impedire il movimento e togliere il respiro.

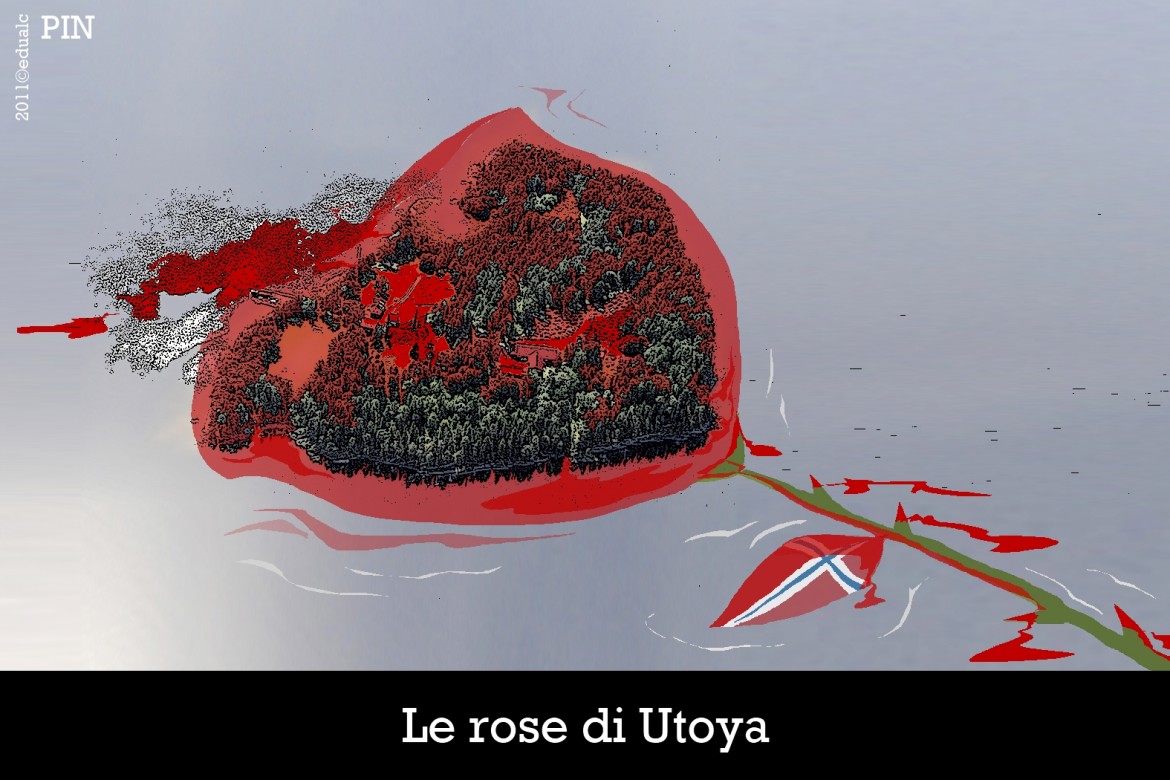

La genealogia del libro è rintracciabile in altre opere dello scrittore milanese, da Assalto a un tempo devastato e vile a Fine Impero, e sprattutto a Hitler. Anche in quest’ultimo infatti il problema era il male, il male assoluto incarnato dalla non-persona. E pure in La vita umana sul pianeta terra il male trova un proprio simulacro: Anders Behring Breivik. Molti, probabilmente, leggendone il nome, non lo riconosceranno neanche. C’è bisogno di aggiungere al nome quello che ha fatto il 22 luglio del 2011, ovvero la strage di Oslo e di Utoya, in cui uccise, in circa tre ore, settantasette persone. Già la scelta del soggetto fa intravvedere come il male sembri aver cambiato dimensione: non più i vasti scenari della storia ma – ed è in qualche maniera più incomprensibile ed atroce, come se il vuoto sia realmente arrivato ormai a contaminare la vita di tutti – la quotidianeità normale di una città e di una piccola isola. Come nel caso del dittatore tedesco, Genna segue le vicende biografiche del personaggio, parla della sua infanzia, delle sue esperienze amorose e sessuali, dei suoi rapporti con i gruppi neonazisti tedeschi, dei suoi traumi. Tenendo sempre ben presente che «qualunque trauma non ha la forza di giustificare nulla». Questa volta, però, altri fili si intrecciano alla storia dell’assassino norvegese. E partono tutti dalla vita dell’autore, dello stesso Giuseppe Genna. È come se, insomma, alla biografia di Anders Behring Breivik si intrecciasse, o meglio si sovrapponesse l’autobiografia dell’autore. In questa maniera, con una sorta di effetto di straniamento, è come se il vuoto – il male – dilagasse ovunque, diffondendo quella perdita di consistenza che sembrerebbe essere la sua caratteristica più propria. Così accanto ai neonazisti emergono «i lefebvriani», «una classe media che ricalca le malignità del ceto borghese pavido ed egoista, che si sta gloriando della propria scomparsa». Oppure, in una temperie davvero da tramonto dell’Occidente, si stagliano due città, sempre più senz’anima: Berlino, fredda e quasi volutamente disattenta e disinteressata a ciò che le sta accadendo – si veda la storia dei cosiddetti omicidi del kabab – e, soprattutto Milano, «una ridondanza di tenebra», attraversata dal vuoto e da un’atmosfera quasi post-apolittica. Si fa riferimento agli anni Settanta, emergono dal vissuto del narratore la madre, con le sue lucide accuse («Il nazismo è nell’aria. Lo respirate. Lo mangiate. Lo digerite») e la sua generazione sterminata dall’eroina. E sembra venir fuori con forza un discorso davvero importante non tanto sull’industria culturale – come potrebbe apparire a prima vista, soprattutto nel dialogo con l’editore «platonico» – ma sul linguaggio e sulla letteratura. «Replico i reticoli delle storie. Racconto i sistemi delle loro equazioni impazzite. Cerco l’associazione di realtà dissociate: e non la trovo. Sto in quella dissociazione, vedendola, carezzandola. Descrivere è ora tutto. Non ha più senso raccontare, non continuo; oppure continuo a raccontare, però non lo mostro. Mostrare è mostruoso. Tell, don’t show». Ecco, in queste parole pare risuoni quella consapevolezza sul linguaggio, propria della stagione della Grande Crisi viennese, tra Karl Kraus e la Lettera di Lord Chandos di Hofmannsthal, come dono fragile e potentissimo in grado di deflagrare o di svanire via. Mentre il corpo a corpo con il problema del male, declinato come vuoto e quasi destino della mentalità borghese, non può non far venire in mente il discorso sviluppato da Georges Bataille soprattutto in La letteratura e il male. Del resto è stato proprio lo scrittore francese a dire: «L’uomo non può amarsi fino in fondo se non si condanna».

Cronache di un’apocalisse in atto

Narrativa. «La vita umana sul pianeta terra», il nuovo romanzo di Giuseppe Genna per Mondadori

Narrativa. «La vita umana sul pianeta terra», il nuovo romanzo di Giuseppe Genna per Mondadori

Pubblicato 10 anni faEdizione del 22 agosto 2014

Pubblicato 10 anni faEdizione del 22 agosto 2014