«E’ semplicissimo: se scrivo è per mandare in bestia i miei colleghi, per far parlare di me e cercare di farmi un nome. Se hai un nome, hai successo con le donne e negli affari. Avessi la fama di Paul Bourget, mi esibirei ogni sera con indosso solo un perizoma, in uno spettacolo di varietà, e vi garantisco che farei furore». Questo paradossale passo è tratto da Grande trampoliere smarrito (Adelphi «Piccola Biblioteca», pp. 204, € 13,00) di Arthur Cravan, poeta, scrittore, pittore, critico d’arte, conferenziere e pugile, attratto secondo le sue parole dalla «meravigliosa vita del fallito». Di origini inglesi, nato a Losanna nel 1887 e scomparso in circostanze misteriose al largo di Salina Cruz, in Messico, giusto un secolo fa, Arthur Cravan si chiamava in realtà Fabian Avenarius Lloyd, era un «colosso mistico» di quasi due metri con la passione per il pugilato e sosteneva di essere il nipote di Oscar Wilde. Intorno a questo tema l’antologia adelphiana, curata da Edgardo Franzosini e ben tradotta da Maurizia Balmelli e Nicola Muschitiello, offre un paio di divertenti cammei in prosa: in uno di essi, emblematicamente intitolato Oscar Wilde è vivo!, si ventilava la possibilità che l’individuo morto nel 1900 presso l’Hôtel d’Alsace di Parigi, a causa di una meningite, non fosse lo scrittore irlandese. Wilde comparve infatti a sorpresa nella notte del 23 marzo 1913 nell’appartamento parigino di Cravan e la suddetta prosa è la rievocazione di quell’incontro in cui l’autore del Ritratto di Dorian Gray si manifesta con la fisionomia di «un vecchio con la barba e i capelli bianchi» spacciantesi per Sébastian Melmoth, pseudonimo assunto dopo l’uscita dal carcere di Reading.

L’antologia, suddivisa in tre parti comprendenti scritti in prosa, poesie e lettere, si configura come pietra miliare intorno all’opera di un autore che influenzò in maniera decisiva le avanguardie storiche, dal dadaismo al surrealismo: Cendrars dichiarò che «raccontare la vita di Arthur Cravan equivale a far la storia della fondazione del dadaismo», e considerava al contempo il poeta capace «di illuminazioni folgoranti, non meno profetiche e ribelli e disperate e amare di quelle di Rimbaud». Piuttosto circoscritta nel nostro paese la sua fortuna: nel 1980 uscì per Arcana l’antologia Tre suicidi contro la società, con testi di Vaché, Rigaut e dello stesso Cravan, sulla cui falsariga apparve poi nel 2005, da Le nubi, anche Tre suicidi dada?, accompagnato, sempre presso il medesimo editore, da Poeta e pugile. Se si eccettua il capitolo dedicatogli da Breton nella sua Antologia dello humour nero, tradotta da Einaudi nel 1970, e qualche raro contributo apparso in riviste specializzate, la conoscenza in Italia di questo autore eccentrico si limita a tale ventaglio di titoli, sistematicamente votati al dimenticatoio.

Si rende perciò giustizia con questa edizione a una delle personalità più enigmatiche del modernismo, che influenzò in maniera decisiva figure come Picabia, Duchamp, Breton. Quest’ultimo così scrisse a proposito di Cravan: «Egli ostenta una concezione del tutto nuova della letteratura e dell’arte, simile a quella che potrebbero avere, nel campo del bello spettacolo, un lottatore da fiera o un domatore». Non è un caso che, nella citata Antologia dello humour nero, Cravan sia accostato ad altri profili di irregolari, morti suicidi o prematuramente: Jarry, Roussel, Vaché, Rigaut (ispiratore di Le Feu follet di Drieu La Rochelle), Duprey. Ma potremmo idealmente aggiungere qualche altro nome: Crevel, Desnos, Daumal, Gilbert-Lecomte, Artaud che, riconoscendosi nella battaglia impari sostenuta da Van Gogh contro gli psichiatri, asseriva di essere stato letteralmente suicidé de la société.

Cravan, convinto assertore della «prosopoesia», ideò e pubblicò la rivista «Maintenant» di cui fu editore e unico redattore. Andava in giro per Parigi a venderne le copie accatastate in un carretto da fruttivendolo. Del periodico uscirono, tra il 1912 e il 1915, soltanto cinque numeri che accolsero una serie di contributi eterogenei. Uno dei più esilaranti è senz’altro Il Salone degli Indipendenti, resoconto che apparve nel penultimo fascicolo. In questa critica d’arte sui generis la perfidia di Cravan si manifesta in tutta la sua funambolesca, geniale imprevedibilità: Chagall è trasformato in «Sciacal»; Malevic è considerato «un bluff»; Denis «dipinge donne e bambini nudi nella natura, una cosa che al giorno d’oggi non si vede mai»; «Suzanne Valadon conosce bene i trucchetti, ma essere semplici non vuol dire semplificare, vecchia baldracca!». A volte ci si limita a giudizi lapidari su pittori oggigiorno dimenticati, di un’arbitrarietà assoluta, non supportati da alcuna motivazione plausibile: «Alfred Hagin, triste, triste» o «A. Kistein, vecchio mio, non ci siamo proprio».

A proposito di Robert Delaunay asserisce: «Fisicamente è un budino: Robert corre a fatica e fatica persino a lanciare una pietra a trenta metri». Sulla moglie Sonia: «Non dico che non darei una ripassata alla signora Delaunay, dal momento che, come la stragrande maggioranza degli uomini, sono nato collezionista e, di conseguenza, conciare per le feste una maestra d’asilo mi procurerebbe una soddisfazione crudele». Apollinaire viene tacciato di essere ebreo, con la seguente precisazione: «non ho alcun pregiudizio contro gli ebrei, e il più delle volte preferisco un ebreo a un protestante». Costretto a ritrattare, Cravan preciserà che il poeta di Alcools «non è affatto ebreo, ma cattolico romano. Al fine di evitare ogni possibile malinteso mi preme aggiungere che il signor Guillaume Apollinaire non è magro, che è anzi dotato di una gran pancia e che somiglia più a un rinoceronte che a una giraffa. Colgo inoltre l’occasione per rettificare una frase che ho scritto su Marie Laurencin [pittrice, a suo tempo amante di Apollinaire, n.d.r.]. Avendo detto: “Una che ci vorrebbe qualcuno che le alzasse le sottane e le desse una bella… dove dico io”, mi preme essenzialmente che si intenda alla lettera: “Una che ci vorrebbe qualcuno che le alzasse le sottane e le desse una bella paleontologia al Teatro di varietà”».

D’altronde nel preambolo all’articolo sul Salon, Cravan aveva precisato: «Essendo un tipo gioviale, preferisco, molto semplicemente, la fotografia all’arte pittorica e la lettura del “Matin” a quella di Racine». Provocazione allo stato puro, dunque, come quando spara in aria e insulta il pubblico alle conferenze o va a trovare Gide e gli parla di boxe anziché di letteratura, diventando il modello di Lafcadio Wluiki, controverso personaggio dei Sotterranei del Vaticano.

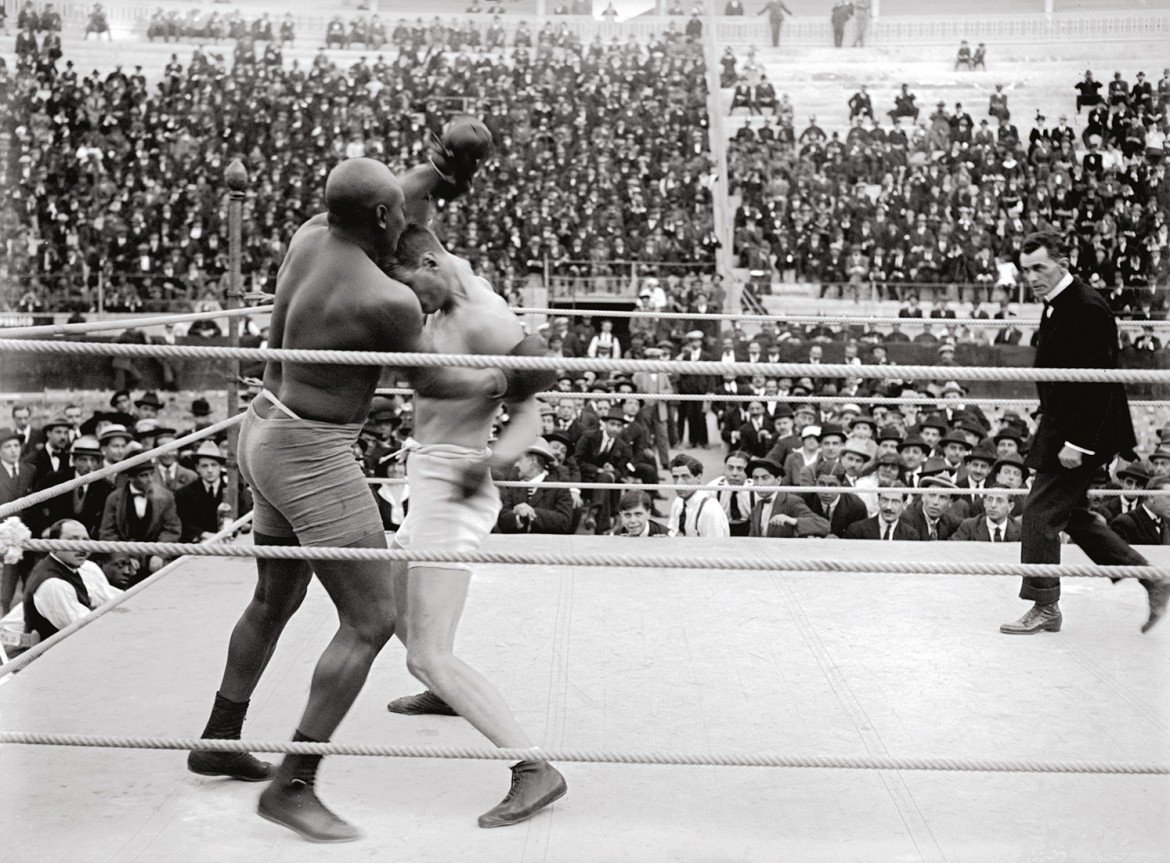

La vera passione di Cravan è tuttavia il pugilato (vedi la prosa Poeta e pugile) che professerà a buoni livelli, tanto da sostenere un incontro con il suo idolo, da taluni considerato il miglior boxeur di tutti i tempi, l’afroamericano Jack Johnson a cui Miles Davis dedicherà il celebre disco A tribute to Jack Johnson nel 1971. L’incontro, svoltosi a Barcellona il 23 aprile 1916 e ricostruito in maniera quanto mai verosimile da Franzosini nella sua postfazione intitolata L’importanza di non chiamarsi Fabian Avenarius Lloyd, durerà solo sei delle venti riprese previste e Cravan subirà l’onta (o il privilegio?) della sconfitta per KO.

Gli ultimi anni videro Cravan, considerato un disertore, esule negli Stati Uniti e in America Latina. Subisce un’ennesima sconfitta, stavolta all’inizio del secondo round, con Jim Smith, denominato «el diamante negro»: l’incontro è valido per il titolo di Campione della Repubblica del Messico. Allaccia un’intensa relazione con la poetessa Mina Loy, testimoniata da alcune struggenti lettere. In una di queste scrive di essere «l’uomo degli estremi e del suicidio». L’ultima cartolina termina così: «Addio, addio, addio. A tutto, tutto. La vita è atroce». Quasi un balbettìo.

Cravan: folgorante, amaro, fallito

Avanguardie francesi. Un’antologia a cura di Franzosini (Adelphi) propone il «proso-poeta» pugile che influenzò i dadaisti con le sue provocanti illuminazioni

Arthur Cravan (a destra) nell’incontro con Jack Johnson a La Monumental di Barcellona, arbitro Tony Berton. La foto è di Josep Maria Co i de Triola

Avanguardie francesi. Un’antologia a cura di Franzosini (Adelphi) propone il «proso-poeta» pugile che influenzò i dadaisti con le sue provocanti illuminazioni

Pubblicato 6 anni faEdizione del 7 ottobre 2018

Pubblicato 6 anni faEdizione del 7 ottobre 2018