Da casa guardo fuori.

Lo spazio che si restringe ed è diventato limitato; il tempo, invece si dilata e allunga lo scorrere delle settimane nella mente, è la nona settimana di quarantena neanche conclusa. Perché non diventi indistinto, annoto sull’agenda di carta ogni gesto, ogni fatto. La spesa, skype, ogni contatto. Come ricorda Maria Luisa Venuta, i carcerati le insegnarono questo trucchetto per non perdere l’orientamento. Penso che si sia già strutturato un calendario delle settimane di quarantena, come dei passaggi: di fase? Di percezione, di memorizzazione degli eventi, quelli di un virus che diventa pandemia, quelli interni, pensieri ed emozioni di ciascuna e insieme.

Uscire è raro, solitario e rapido. Guardo fuori le strade nascoste dagli alberi, guardo fuori e immagino le condizioni degli altri dove abito, Milano. Una città in pausa, come le altre, sospesi i contatti, le conversazioni, gli incontri con l’altro. La raffiguro come annichilita e so già che non è così: quanti e quante stanno lavorando per noi là fuori? Quanti lavorano senza condizioni di sicurezza? Quanti di loro, dei lavoratori e lavoratrici essenziali, stanno permettendo la conta dei salvati di questa pandemia? Una conta che Anna Bravo aveva a cuore. Mentre, invece, imperversa un gergo di guerra piuttosto che di cura.

Guardo fuori e so che il numero dei malati e dei morti nella mia città sta ancora oggi aumentando, la curva non si abbassa e, se guardo oltre, talvolta sento accanto a me le ombre di tutti gli altri e queste mancanze mi sembrano insopportabili. Ne ho esperienza nelle telefonate che portano notizie, nei post su Facebook, nei saluti alla radio, nello studio della medica di base. E ogni volta non sono preparata.

Fuori ci sono gli ospedali sopraffatti e lo stesso fuori cominciamo a raccontare, a ragionare, voci e scritti che scambiamo online, a porre delle domande sui mezzi e le forme per mantenere in vita al meglio – non solo sopravvivenza – tutti quanti. Soprattutto sappiamo dire a voce più alta di prima che gli ospedali non bastano, non basta riparare un corpo, la cura è più grande ed è fatta di dettagli, di arrivare prima e di restare anche dopo. Sappiamo che non vogliamo contrapporre ospedali e medicina di territorio, sappiamo che le vogliamo cambiare. Che cosa vuol dire questo cambiamento per noi? Che cosa sappiamo di quello che la medicina non è sufficiente a dire? Come la cura modifica la medicina? Come la cura è nei fondamenti della medicina di territorio, quella della prevenzione, della presa in carico, quella delle relazioni? Quella che conosce la fragilità già da prima sa che la vulnerabilità è una cifra dell’umanità. Per questo si disse nel 1978 che nasceva un Servizio Sanitario Nazionale, quello della «globalità delle prestazioni, l’universalità dei destinatari e l’uguaglianza del trattamento, (tra tutte) il sistema ne garantisca il più importante: la tutela della dignità e della libertà della persona». Era stata una donna a firmare da ministra la legge 833, che dava dignità costituzionale alla tutela della salute dei cittadini. Tina Anselmi, partigiana e democristiana.

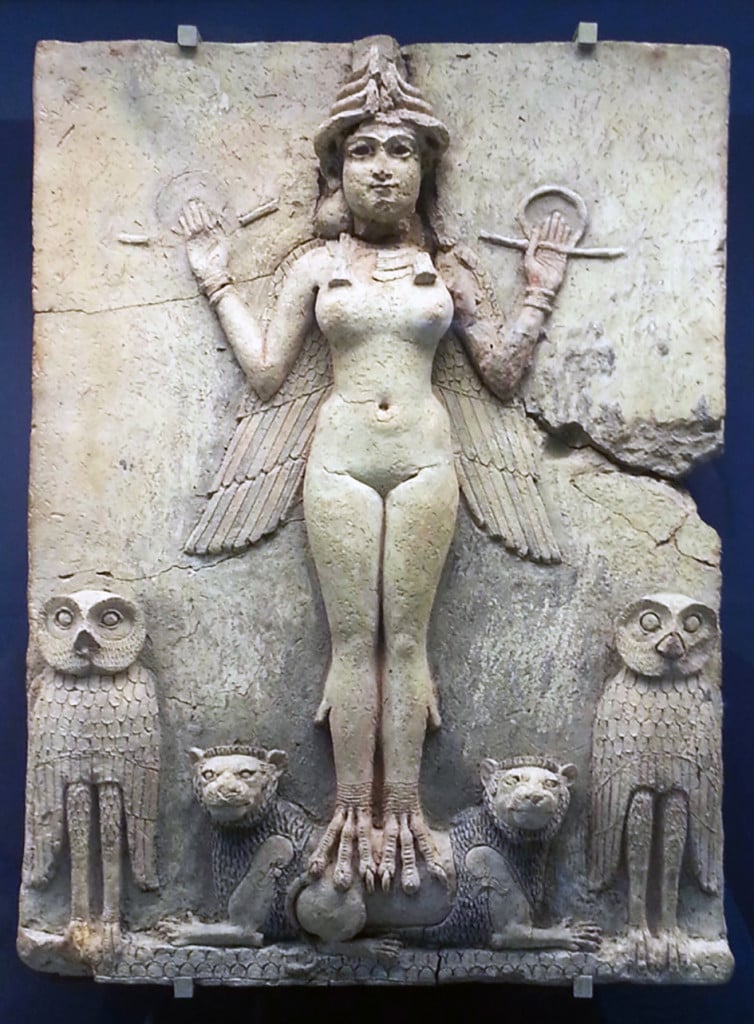

Sappiamo che «molti passati» rivestono quel tempo e questo attuale, di molti inizi è fatta la nostra rinnovata attenzione ai cambiamenti che vogliamo per la medicina. Non solo ormai siamo consce che nuove pandemie torneranno e dobbiamo sapere come convivere, soprattutto vogliamo cambiamenti per quella disuguaglianza nella cura e nei lavori che la sostengono, che la pandemia ha svelato nella discussione attuale. Eppure nei venti, trent’anni che seguirono la riforma, e in molti luoghi ancora, la «tutela della dignità e della libertà della persona» aveva avuto come protagoniste sul campo proprio tantissime donne. Negli anni precedenti la riforma, si erano aperti consultori autogestiti da donne e femministe, le operarie avevano protestato per gli aborti bianchi che subivano, si era voluto un parto-nascita non medicalizzato. A quegli anni torna l’ultimo numero di Leggendaria su La natura delle streghe, all’analisi delle loro pratiche e del significato da cogliere che il femminismo ha iniziato già negli anni Settanta.

Mi sono tornate in mente tutte le operatrici dei servizi alla persona che ho incontrato e conosciuto nella mia attività professionale, ho ritrovato pagine scritte quando era evidente che nei servizi sociali e sanitari il numero delle donne era in aumento, che molte avevano alle spalle storie di vita nei movimenti, di attività politiche che non bastavano più per un desiderio di cambiamento concreto. «La richiesta di partecipazione di tutti (cittadini e operatori), il rifiuto di una scienza asettica, la pretesa di rispetto del singolo, fortemente intrecciate a istanze di cambiamento, di ribellione, di creatività e invenzione nei processi lavorativi (…) L’apertura di spazi, la perdita di rigidità e di separazione tra comunicare ed esercitare. I lavori sociali visti come occasione di dare visibilità e corso al bisogno di utopia, alla progettualità sociale, spazio a richieste di riparazione dei torti, delle mancanze, le assenze, la povertà, riparazioni a stati di disuguaglianza». Sono protagoniste del tessuto connettivo, ma quasi mai primarie, mai assessore a decidere le configurazioni della sanità nelle regioni del Nord e in seguito durante la privatizzazione. Avevano avuto come sorelle maggiori le ostetriche condotte, quelle di cui Alessandra Gissi ha scritto una decina di anni fa, quelle che nell’Italia postunitaria si spostavano nel territorio nazionale, nei piccoli comuni, guaritrici, presenti alle nascite, portatrici di una sapienza e soprattutto di pratiche del curare, avevano avuto un ruolo importante che le collocava al centro di una fitta trama di rapporti intessuti intorno alla sfera della riproduzione, portatrici della forza dei legami di appartenenza alla comunità. Simile fu il ruolo delle maestre elementari fino agli anni trenta, come mia nonna. Sono le donne di cui scrive Laurie Penny alla fine di marzo, quelle che non hanno il mito della fine del mondo, per cui «Le persone in prima linea non sono combattenti. Sono guaritori e assistenti». Il territorio al tempo della pandemia nelle città è anche nelle parole di Marie Moise, di Ri-Make:

«Non sarà mai guarita questa società fino a che avrà lasciato il peso di questa emergenza sulle spalle dei più deboli. Per me c’è solo una possibilità di uscire da questo incubo, ed è uscirne tutte e tutti insieme».

E in quelle delle brigate dei giovani dei centri sociali milanesi, che si occupano di prestare assistenza a chi è chiuso in casa, che si raccontano:

«È anche azione politica: perché significa dare forma a una possibilità diversa di intendere la città. Vuol dire ricordare concretamente che la solidarietà è l’architrave fondante di ogni comunità».

Stratificazioni di esperienze, saperi, scelte, desideri, bisogni e cura delle malattie: anche durante questa pandemia, e le prossime ondate che verranno, sono il nostro patrimonio per decidere insieme come vogliamo una medicina che sia cura.

*

Adriana Nannicini è psicologa dei gruppi e delle organizzazioni, esperta di Genere, autrice e ricercatrice indipendente.