Ventidue anni dopo la pecora Dolly, l’incubo della clonazione torna a occupare le prime pagine.

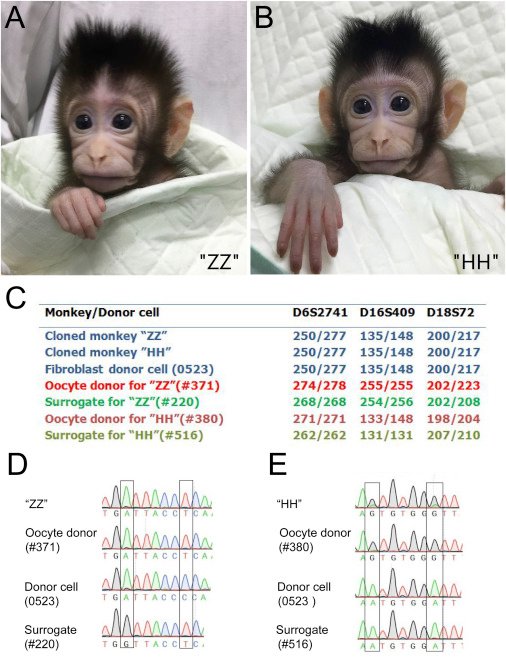

Un gruppo di scienziati cinesi ha pubblicato una ricerca sulla rivista Cell, una delle più importanti nel campo della biomedicina. Utilizzando una tecnica molto simile a quella impiegata nel 1996 per Dolly e per decine di altre specie di mammiferi nei successivi decenni (fra cui cani, gatti e topi), chiamata «trasferimento nucleare di cellule somatiche», i ricercatori sono riusciti a far nascere vivi e sani simpatici macachini di nome Zhong Zhong e Hua Hua.

Dal punto di vista scientifico, si tratta di un risultato piuttosto mediocre: l’unica differenza rispetto ai tempi di Dolly è l’impiego di promotori e inibitori biochimici migliori per assicurare che la cellula fecondata (una cellula uovo in cui è inserito il Dna di una cellula adulta) venga «riprogrammata» per generare un organismo intero. Ma l’efficienza è ancora bassissima: per far nascere Zhong e Hua sono stati creati più di 300 embrioni.

Ma perché allora in Italia – e solo in Italia – la notizia è così esplosiva?

La paura dei cloni scatena reazioni pavloviane, sorpassati dilemmi etici, anacronistiche crociate religiose.

Dopo vent’anni, c’è ancora l’idea che siamo «scritti» sul nostro Dna, e che un Frankestein con la nostra faccia si avvicini a grandi passi.

Ora che esiste Crispr, l’efficiente tecnica di editing genetico inventata nel 2013, che teoricamente potrebbe cambiare ad hoc il Dna dei nostri discendenti, l’incubo non fa che crescere.

Ma noi, la nostra coscienza, il nostro io, non siamo il nostro Dna.

La ricerca scientifica ci deve preoccupare, sì, e il limite a quello che è giusto lo possiamo mettere tutti insieme come società, certo. Ma le reazioni di pancia non servono.

La società della tecnoscienza è qui per rimanere. E noi per imparare.