Se c’è una personalità alla quale va stretta la definizione di fotografo-artista questa è Balthasar Burkhard (Berna, 1944-2010). Lo conferma l’eccellente retrospettiva che il MASI di Lugano gli dedica, Balthasar Burkhard, dal documento alla fotografia monumentale (fino al 30 settembre), in collaborazione con il Folkwang Museum di Essen e il Fotomuseum e Fotostiftung Schweiz di Winterthur. La mostra, a cura di Florian Ebner, Martin Gasser e Thomas Seelig, esamina l’intera carriera di Burkhard, iniziata nel documentarismo per poi giungere nel complesso mondo della fotografia concettuale: due momenti segnati da contributi originali e solo in apparenza distinti.

La vera fortuna è che del promettente talento bernese si fosse accorto Harald Szeemann, che nel 1965 gli affidò l’incarico di fotocronista, quattro anni dopo la sua nomina a direttore della Kunsthalle di Berna. Come ricorda Ebner in catalogo (Steidl Publishers), sarà Szeemann a scrivere in modo deciso nel 1993, in occasione dell’istallazione di sei grandi banner fotografici al CAPC di Bordeaux, «Balthasar Burkhard era fotografo ed è fotografo». All’epoca, dopo quasi trent’anni dal suo primo incontro, il celebre curatore svizzero, nel dimostrarsi riconoscente verso l’ormai affermato fedele collaboratore, intese distinguere tra il lavoro passato dell’amico (era) senza il quale oggi, come evidenzia Ebner, soprattutto l’«operato» di Szeemann non sarebbe così bene documentato, da quello presente (è) nel quale i soggetti burkhardiani, sempre rigorosamente in bianco e nero, «sono ben di più di ciò che rappresentano» e, pur nel segno della Neue Sachlichkeit, vanno ben oltre «le figure statiche di August Sander».

La carriera di Burkhard può così essere suddivisa in queste due «attitudini», per citare un vocabolo caro a Szeemann riferendoci alla sua memorabile esposizione When Attitudes Become Form (Berna, 1969). Preferirne una è impossibile perché strettamente collegate, come d’altronde comprese il famoso curatore svizzero. Appena si entra nella prima sala del museo l’attività del fotocronista-Balz (abbreviazione bernese di Balthasar) è documentata dalle sue stampe su cartoncino che ritraggono la scena artistica europea degli anni sessanta, con i suoi attori – dal movimento Fluxus a Beuys, da Boetti a Serra, da Heizer a Lüthi – e con i suoi palchi – da Documenta alla Biennale di Venezia, dalla Kunsthaus di Zurigo alla Factory di Andy Warhol. Gasser ricostruisce con dovizia di particolari gli inizi della carriera di fotografo di Burkhard, che poi è la vera novità della mostra. Questa va dal suo apprendistato presso «il miglior maestro del paese», Kurt Blum – tra i protagonisti dell’affermarsi in Svizzera di una fotografia «indipendente e artistica» –, ai suoi primi passi in qualità di fotografo per studi di architettura (Atelier 5), marchi della moda (Loeb) e naturalmente per la Kunsthalle di Berna, della quale egli divenne il «fotografo di corte» succedendo a Blum, non più interessato alle tendenze avanguardistiche del museo.

È in questo periodo che Burkhard incontra Markus Rätz con il quale nascerà una profonda amicizia e condividerà lo stesso spiccato interesse per i temi legati alla percezione visiva. Entrambi hanno in comune la volontà di dimostrare l’illusorietà del reale attraverso specifiche strategie di rappresentazione, che se per Rätz concernono il medium tradizionale del disegno e della scultura, per l’amico è la tecnica fotografica. Consapevole della profonda divergenza tra realtà e immagine Burkhard fa proprio ciò che Kracauer definì come «atteggiamento» fotografico: ovvero la capacità di esaltare le specifiche qualità del medium in modo istantaneo e arbitrario, senza mai pretendere la resa oggettiva. Per comprendere poi cosa significa per Burkhard misurarsi con lo specifico del mezzo occorre avere davanti le sue gigantografie, quelle che la critica ha classificato nel «monumentale». Complice di questo lui stesso che in una lettera al Guggenheim per una borsa di studio scrisse: «La mia opera si è espressa attraverso il grande formato della fotografia su tela, i suoi contenuti richiedevano una scala uno a uno».

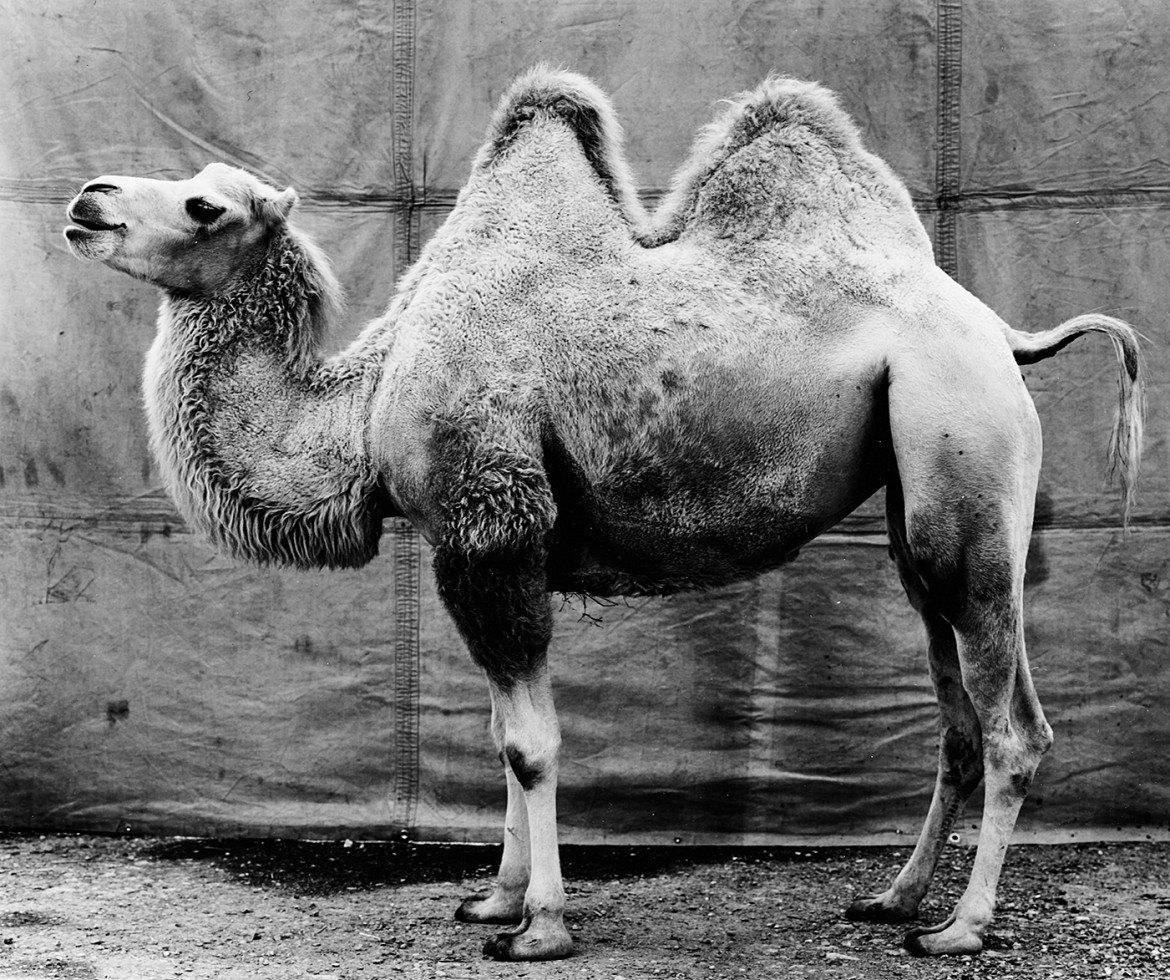

D’altronde, messa in discussione negli anni precedenti l’istituzione-museo, occorreva occuparne gli spazi espositivi con formule nuove e la grande dimensione si prestava bene al compito. Burkhard, negli anni ottanta e novanta, affronta una varietà di soggetti verso i quali non mostra mai una particolare empatia, concentrato piuttosto sulla loro fotogenia alla quale contribuisce anche la dimensione. Dal corpo umano ripreso nei frammenti di un orecchio, un braccio o un ginocchio, oppure ricomposto da scatti separati in sequenza (Il Corpo I, II), il suo sguardo onnivoro si posa su animali ritratti di profilo, oppure si incrocia con quello di amici artisti ripresi frontalmente, per alzarsi in volo sulle megalopoli del mondo, deserti africani e ancora più in alto le nuvole, per poi di ridiscendere a osservare altre inesauribili «morfologie del mondo»: di piccole dimensioni (Lumaca, 1999) o sempre enormi (Bernina, 2004).

Verso gli ultimi anni della sua vita la sua opera si connoterà di sensualità e di «classicismo» (Ebner). Nella serie dei Fiori (2009), che spuntano smorti dall’oscurità e a colori, appare evidente l’affinità con quanto William Henri Fox Talbot scrisse in The Pencil of Nature (1844). Per entrambi la questione non è il realismo – da Burkhard irriso parodiando Courbet (L’Origine, 1988) o Dürer (Ala di falco, 2002) – ma affascinare con lo straordinario potere che ha la fotografia nel mostrarci qualcosa che sfugge alla percezione e che Talbot definiva semplicemente «prodotto dalla luce». Per loro riprendere soggetti del quotidiano significa raffigurare le forme attraverso l’effetto della luce ma con quel surplus specifico che solo la fotografia può dare. Il culmine del risultato fotogenico sta in ciò che è abituale alla vista e così facendo Burkhard si lega alla tradizione come fu per Weston, Stieglitz e Frank, quest’ultimo da lui particolarmente amato

Burkhard, monumentale a scopo fotogenico

Al Masi di Lugano, "Balthasar Burkhard, dal documento alla fotografia monumentale". Amato da Szeemann, che lo volle come fotocronista a Berna, Kunsthalle, è documentarista all’inizio, poi si sviluppa in direzione mega-concettuale, un b/n di luce

Balthasar Burkhard, "Kamel", 1997

Al Masi di Lugano, "Balthasar Burkhard, dal documento alla fotografia monumentale". Amato da Szeemann, che lo volle come fotocronista a Berna, Kunsthalle, è documentarista all’inizio, poi si sviluppa in direzione mega-concettuale, un b/n di luce

Pubblicato 6 anni faEdizione del 22 luglio 2018

Maurizio Giufrè, LUGANO

Pubblicato 6 anni faEdizione del 22 luglio 2018