Di fronte alla recessione innescata dalla pandemia la domanda globale va sostenuta con robuste iniezioni di spesa pubblica, ancorché in disavanzo. Devono potenziarsi gli ammortizzatori sociali. Ciò vale in specie per chi senza cassa integrazione perderebbe il lavoro, per chi non lo ha ovvero era “in nero”, per i poveri come pure per chi – piccoli imprenditori e autonomi compresi – non era povero ma ha visto il suo reddito scemare e dispone di poco risparmio.

Lo Stato può spingersi sino a garantire parte dei prestiti che le banche accordano, in particolare alle imprese. Le banche devono però pur sempre acquisire dati veridici sul merito di credito dei richiedenti. Andrebbero inoltre temporaneamente sollevate dal rischio penale legato ai casi di fallimento degli affidati, che saranno frequenti, e delle revocatorie fallimentari.

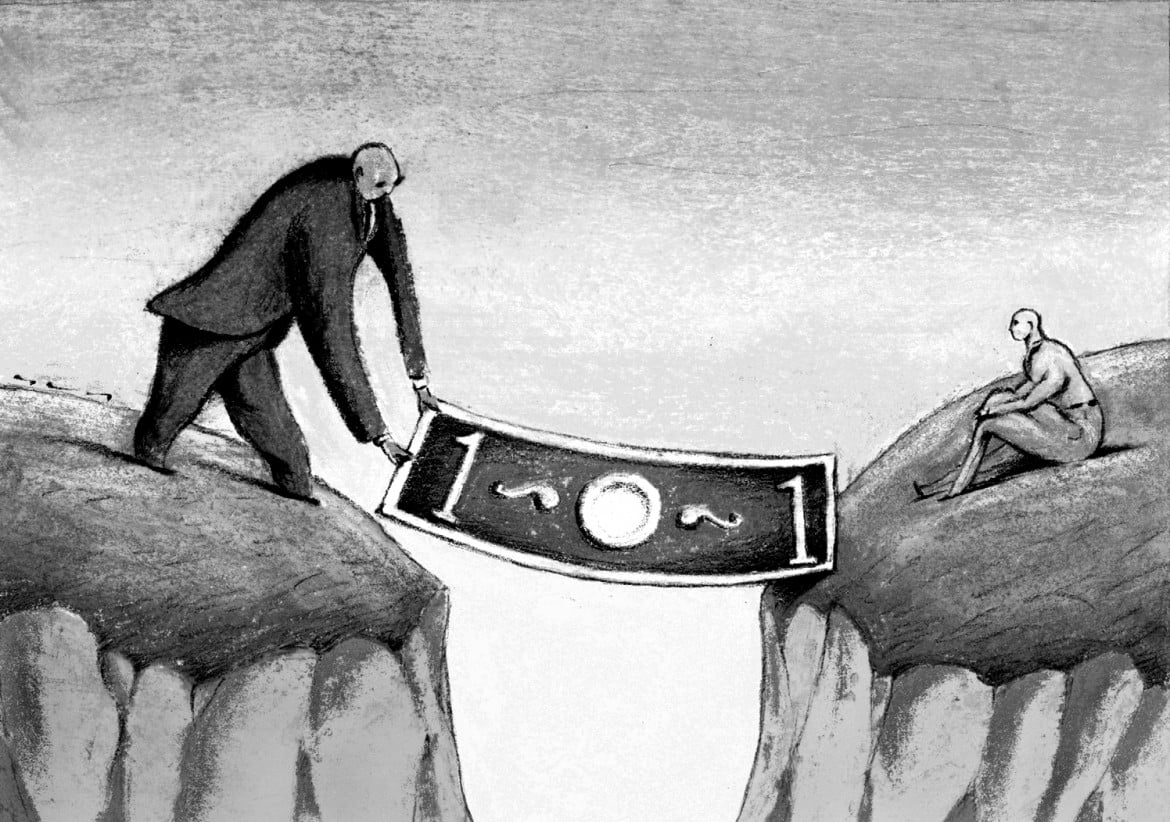

Vi è, tuttavia, un limite da non superare. E’ quello di trasferire alle imprese private medio-grandi risorse pubbliche addirittura a fondo perduto e/o nella forma di capitale di rischio – le perdite sono praticamente certe! – fra l’altro lasciando il controllo e la gestione in mano agli attuali azionisti e amministratori. Una nuova IRI è irrealizzabile. Lo Stato deve sostenere la domanda, coprire la Cassa integrazione, aiutare chi ha bisogno. Il capitale compete ai proprietari delle imprese.

Non è solo questione di moral hazard. Eletto a sistema, il cadeau che il mondo degli affari addirittura pretende dallo Stato collide col paradigma allocativo su cui si fonda un’economia di mercato capitalistica. In media, lungo un quarto di secolo gli azionisti e gli amministratori privati italiani hanno realizzato profitti e utili, anche lauti. Le imprese hanno potuto ridurre i debiti al disotto del 40% delle passività di bilancio. Si sono avvalse di bassi salari, di una spesa pubblica incontrollata nelle forniture, negli appalti, nei contributi, dell’evasione ed elusione delle imposte. Hanno esportato capitali, persino illegalmente. Soprattutto, lungo un quarto di secolo la più gran parte degli azionisti e amministratori ha investito poco e male nelle proprie imprese. Sia pure con meritevoli eccezioni e a differenza di altre fasi storiche, le imprese non hanno innovato, hanno lasciato che la produttività – del lavoro e totale dei fattori – ristagnasse, hanno continuato a confidare in qualche deus-ex-machina.

Oggi i capitalisti italiani sono chiamati a far leva, più che sui trasferimenti statali, sui loro patrimoni, che sono cospicui e per superare le attuali difficoltà andrebbero investiti nell’azienda. La categoria “famiglie” dei conti finanziari – che comprende gli averi dei proprietari dei 4,4 milioni di imprese nostrane (in media con meno di quattro addetti, il bar all’angolo) – possedeva alla fine del 2017 un patrimonio netto di 9,7 trilioni di euro (per il 54% “reale”, per il 46% “finanziario”), pari a quasi quattro volte il debito pubblico e oltremodo concentrato (l’indice di Gini nel 2016 era stimato in 0,61). Nonostante il ventennale ristagno dell’economia, in rapporto al reddito disponibile (8:1) una tale ricchezza resta la più elevata fra i paesi del Gruppo dei 7.

La parte facente capo al 10% più agiato delle famiglie italiane è pari al 44% del totale (4,3 trilioni), quella detenuta dall’ulteriore 10% più agiato al 18% (altri 1,7 trilioni). Il 20% più ricco detiene quindi un patrimonio netto di sei trilioni di euro (due terzi del totale). E’ ragionevole ritenere che in tale novero rientrino gli averi dei proprietari delle imprese e di chi le amministra (i 4,4 milioni di imprese corrispondono a poco meno del 20% dei 27 milioni di famiglie del Paese, un terzo delle quali unipersonali).

Lo Stato, opportunamente e prudentemente, non percuote questi averi con una vera imposta patrimoniale. Dovrebbe tuttavia quantomeno astenersi dal contribuirvi ulteriormente profondendo nelle imprese trasferimenti a fondo perduto e capitale con risorse, che rischierebbero di dissolversi, da ultimo prelevate dal reddito dei contribuenti, soprattutto lavoratori e pensionati.

È invece fondamentale che gli scarsi mezzi finanziari di cui la Repubblica dispone vadano ad alimentare investimenti pubblici, in specie nel Mezzogiorno.

Devono con urgenza predisporsi, annunciarsi, attuarsi piani pluriennali di validi investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali, scanditi secondo priorità a cominciare dalle strutture sanitarie, dalla cura dell’ambiente, dalla messa in sicurezza del territorio, dall’istruzione, la ricerca, l’ordine pubblico. Dal 2009 gli investimenti della PA sono stati colpevolmente tagliati – dai governi sia di destra sia di sinistra – di un terzo, quelli nella sanità quasi di due terzi. Non a caso l’Italia è incappata nell’epidemia virale con soli 3,2 posti-letto ospedalieri – terapia intensiva inclusa – per mille abitanti, rispetto ai 5 della media europea, accusando un più alto numero di vittime.

L’investimento pubblico va rilanciato, posto al centro della politica economica che s’impone. E’ l’unico strumento di bilancio capace di sostenere tanto la domanda quanto produttività e produzione, quindi l’offerta, oggi in parte bloccata. Essendo produttivo e non inflazionistico, è apprezzato dai mercati finanziari, dai creditori dello Stato.

In un contesto di pesante recessione e di bassi tassi dell’interesse l’effetto moltiplicativo di investimenti pubblici, ben attuati, può arrivare a 3: si spende un punto di Pil e il Pil aumenta, in un biennio o triennio, del 3%. Si attivano non solo i consumi, ma gli stessi investimenti privati. L’effetto sul Pil di un aumento della spesa corrente o di una detassazione di analogo importo non raggiunge, invece, l’1%. La spesa per investimenti pubblici produttivi, moltiplicando reddito e gettito fiscale, al di là del breve periodo si autofinanzia, abbatte il rapporto fra il debito pubblico e il Pil.

Lo shock pandemico è “simmetrico”, colpisce ogni paese, sia pure in misura diversa. E’ essenziale che in aggiunta a quanto ha già deciso – ben più che in passato – l’Europa dia un fortissimo segnale di coesione e di coordinamento. La politica monetaria espansiva non può bastare, come non è bastata dopo il 2008, anche per la latitanza della politica di bilancio oltre che per i suoi errori. Le ipotesi sul tappeto – Mes per la sanità, senza iugulatorie condizioni; Recovery-bonds, Corona-bonds, Euro-bonds (titoli al di là dei nominalismi accomunati dall’essere emessi dall’Unione); Sure; Bei; bilancio comunitario – sono nell’interesse di tutti gli europei.

L’aumento complessivo di spesa pubblica di cui si discute è molto rilevante. Ma l’Europa è in grado di collocare suoi titoli a tassi dell’interesse e scadenze più favorevoli di quanto non possa fare la maggioranza dei suoi membri, a cominciare dall’Italia. Le risorse così raccolte verrebbero quindi trasferite ai singoli paesi sotto forma di crediti meno costosi e volatili di quelli ottenibili con le emissioni nazionali nel mercato obbligazionario, a cui gli Stati dovranno comunque far ricorso perché non tutta la nuova spesa è finanziabile attraverso la Ue.

Il rinnovo del debito e la sua discesa in rapporto al Pil sarebbero poi in prima istanza affidati alla ripresa dell’economia europea dalla recessione e al suo ritorno su un sentiero di crescita ben più sostenuto di quello (deludente, poco più dell’1% l’anno) sperimentato nel primo ventennio dell’euro.

Nel caso italiano la recessione è più profonda che nel resto dell’Euroarea. La pandemia ha colpito prima e più severamente rispetto ad altri paesi. L’economia italiana già versava nell’ennesima fase di flessione ciclica. Soprattutto, un ventennio di produttività ristagnante l’aveva minata nelle fondamenta. Quindi il sostegno per la ripresa dev’essere maggiore che altrove. Ma è cruciale che la spinta della domanda sia collegata a un programma di medio periodo volto a sanare le debolezze strutturali ereditate dal passato, causate anche dal fatto che quell’azione, da tanti e da gran tempo auspicata, è mancata. Ai fini del raccordo fra la politica anticiclica e quella strutturale è preziosa la continuità di governo dell’economia.