Fra gli scrittori della generazione di mezzo, Andrea Bajani ha senza dubbio una delle fisionomie più definite e ormai riconosciute. Dopo una decina di titoli di narrativa, portato alla forma-romanzo e alla sua costitutiva complessità da una attitudine al racconto che si apre volentieri alla panoplia o alla struttura modulare, Bajani attinge con Il libro delle case (Feltrinelli, «Narratori», pp. 263, € 17,00) un suo punto di equilibro sia nella resa stilistica, asciutta e indenne da virtuosismi, sia innanzitutto nella materia prima che non potrebbe essere per lui più incandescente.

Il suo ultimo libro infatti non è tanto un esempio di quella autofiction oggi così di moda, quanto di autobiografia traslata ovvero, più verosimilmente, di una tranche che accoglie alla terza persona le vicende di un «Io» (così viene nominato il protagonista) la cui vicenda sembra duplicare i tratti di qualcuno che, come Bajani, è nato a Roma in una famiglia piccolo borghese nell’estate del ’75, si è formato a Torino e ha poi via via abitato a Parigi, Berlino e di nuovo nella Roma delle proprie origini.

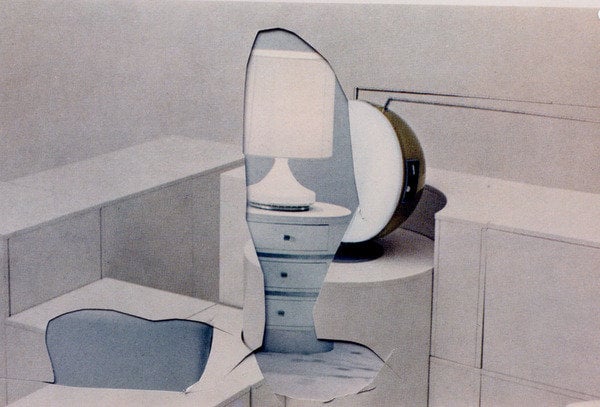

Le case cui allude il titolo sono i ricettacoli e insieme i reclusori di un’esistenza claustrofobica, i cui perimetri risultano sinistramente inderogabili o a prova d’allarme; e infatti chi li abita non esibisce una qualche psicologia, bensì la sua nuda e talora anche cruda sostanza fenomenologica: quelle del libro sono presenze funzionali e senza nome, incombenti come in un teatro edipico. Sono entità che la terza persona richiama alla stregua di esose ipoteche parentali: anzitutto «Padre», l’uomo della violenza tellurica, Saturno, un muto e domestico sterminatore; poi «Madre», piegata, progressivamente cancellata nella sua passività quotidiana; e, ancora , «Sorella» (lontana, astrale nella sua prossimità) e via via una sequenza di figuranti e individui senza volto dove fa eccezione la delicatissima fisionomia di «Moglie», il solo personaggio che davvero tenti di convertire la fuga perpetua di «Io» dai suoi spazi recintati, di violarne la fatalità automatica verso un riparo che sia finalmente un altrove. E però invano, anche questo.

Nessuno dei personaggi si esprime a parole, il romanzo è privo di dialoghi e vive di azioni, ovvero del loro ricordo. (Dentro una griglia mnemonica che si appoggia alla descrizione di dettagli, oggetti dislocati e smarriti nel tempo per essere recuperati con precisione lenticolare: un modello possibile, per Bajani, potrebbe essere Le cose di Georges Perec, specie nel punto di vista essenzialmente fenomenologico).

Lo spazio primordiale del romanzo, che tutti gli altri spazi anticipa e virtualmente include, è un seminterrato nel suburbio di Roma: lì il protagonista ha il suo primo incontro con la realtà e lì introietta come fosse un pattern percettivo il mondo in penombra, abitato da voci incomprensibili e suoni ostili, un mondo che sarà sempre il suo e che sempre verrà replicato nelle case a venire. Ed è in quell’umido seminterrato che «Io» riceve, come disse un poeta, la qualità dei tempi, insieme con le immagini sfuocate, parole spezzate e allora udite senza poterle decifrare, le quali tuttavia rimandano a due tragici eventi che suggellano il dopoguerra italiano, l’assassinio di «Poeta», cioè Pier Paolo Pasolini, e l’esecuzione di «Prigioniero», ovviamente Aldo Moro: vale rammentare che le ultime case di costoro sono state, rispettivamente, una lurida brughiera suburbana e la stiva di un’auto utilitaria.

Foto sgranate sui giornali, mezze frasi che aleggiano ancora fra i ricordi più remoti, è come se predisponessero un fondale imminente sullo spazio-tempo successivo e, dunque, sulla sequenza delle case abitate o vissute da «Io». Il quale «Io» avvia un romanzo dell’apprendistato che il susseguirsi degli ambienti fatalmente reclusi porta non a una conciliazione con il proprio mondo, meno che mai a una liberazione, piuttosto a una costante frustrazione. Proprio perché la storia di «Io» è la stessa di chi fugge per trovarsi di nuovo recluso, virtualmente all’infinito.

Per questo Andrea Bajani ha scritto un romanzo di formazione che dà scacco al romanzo di formazione, la cui struttura modulare, se vista in retrospettiva, somiglia alle scatole cinesi oppure a un cannocchiale rovesciato che annienti la dismisura delle proporzioni. Infatti il solo essere che davvero stabilisca, e ab origine, con l’«Io» neonato una qualche intimità o persino una complicità è la tartaruga residente nel seminterrato: piccola, testarda, affezionata ai suoi movimenti lentissimi e alla sua foglia di lattuga, vive nello spazio e nel tempo come fossero abolite le nozioni di prima e dopo, di dentro e fuori. Più placida e assennata del vecchio Sancho, forse soltanto la tartaruga, e senza bisogno di parole espresse, può suggerire all’Hidalgo suo coetaneo che la casa veramente necessaria è quella che si riesce a portare con sé.