Lo Stato Islamico in Iraq sta arretrando. Parola del Pentagono. Lunedì il portavoce Steve Warren ha snocciolato dati che dovrebbero rassicurare: il califfato avrebbe perso il 25-30% dei territori occupati nel paese da giugno. I miliziani si spostano verso sud e ovest.

Baghdad prosegue nella controffensiva: ieri le truppe governative hanno lanciato un nuovo attacco all’Isis nella calda provincia di Anbar, fonte di destabilizzazione già ai tempi dell’invasione Usa per la rabbia della comunità sunnita esclusa dal nuovo potere centrale. L’operazione ha permesso di riprendere il 40% della città di Ramadi, quasi del tutto occupata da uno Stato Islamico di fretta: dopo le perdite subite, l’Isis ha ripreso di mira la raffineria di Baiji, la più grande del paese, attaccata domenica con attentatori suicidi.

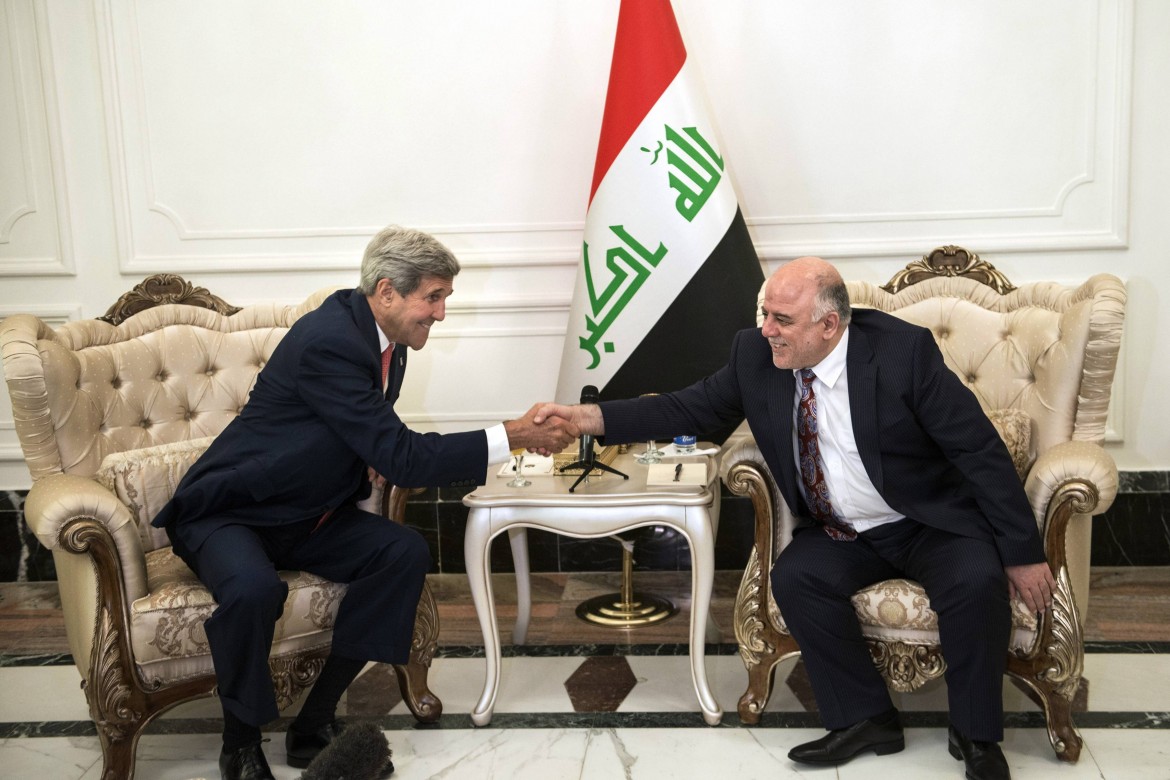

Ma se il califfo arretra a chi va il merito? Secondo Washington ai raid della coalizione. Diversa è l’opinione del governo iracheno che da tempo accusa la coalizione anti-Isis di estrema lentezza e inefficacia: a segnare le vittorie concrete contro il califfato sono stati i peshmerga, i pasdaran, i miliziani sciiti. Probabile che il premier al-Abadi lo faccia notare al presidente Obama, nella prima visita ufficiale alla Casa Bianca da quando ha assunto l’incarico lo scorso autunno. Al-Abadi si è fatto precedere dai commenti sferzanti dei suoi consiglieri: «Se non otterremo l’aiuto chiesto a Washington – ha detto lunedì un funzionario iracheno – chiederemo all’Iran».

Ciò che serve, ha fatto sapere al-Abadi prima dell’incontro di ieri alla Casa Bianca, sono munizioni, Apache e droni. Ma senza pagare, o almeno non subito: le casse di Baghdad sono a secco, nel 2015 il deficit sfiorerà i 21 miliardi di dollari. Agli Usa spetta mandare gli aiuti e fare credito. La Casa Bianca risponde, però, con aiuti umanitari: durante l’incontro nell’Ufficio Ovale di ieri, Obama ha promesso ad Al-Abadi 200 milioni di dollari per sostenere le famiglie irachene profughe.

Sul piatto statunitense restano ad aspettare 1,6 miliardi di dollari di aiuti in armi e addestramento, secondo la richiesta presentata del Pentagono al Congresso a novembre. Ha già provveduto invece Teheran che ha inviato da tempo artiglieria pesante, missili e uomini. Che la presenza dell’Iran si sia dimostrata ad oggi fondamentale alla liberazione di Tikrit e delle comunità della provincia di Salah-a-din è difficile da confutare: le guardie rivoluzionarie si sono poste a capo di 20mila miliziani sciiti e circa 3mila soldati governativi, ben prima che la Casa Bianca cedesse e accettasse di prendere parte alla controffensiva contro la città.

La radicata influenza iraniana su Baghdad si rafforza ogni giorno di più e, nel più vasto contesto mediorientale (dall’attacco saudita ai ribelli sciiti Houthi in Yemen all’accordo sul nucleare) fa dormire sonni poco tranquilli ai regnanti sauditi. Che potrebbero correre ai ripari. Secondo l’Huffington Post, che cita fonti interne anonime, Arabia Saudita e Turchia starebbero discutendo da un paio di mesi la possibilità di un intervento militare congiunto in Siria. Un’eventualità poco probabile, ma che rientrerebbe nelle più recenti interferenze saudite e turche nella regione, a partire dallo Yemen.

Ankara metterebbe a disposizione le truppe di terra e Riyadh l’aviazione. Dietro, a supervisionare, il Qatar che con il presidente turco Erdogan ha siglato pochi mesi fa un accordo di cooperazione militare. Il tutto, aggiungono le fonti, per sostenere i gruppi di opposizione moderati, far cadere definitivamente Assad e, indirettamente, indebolire Teheran.