Dopo la mostra Enfer et fantômes d’Asie del 2018, fiore all’occhiello del museo, il Quai Branly, fondato da Jacques Chirac nel 1995, decide di riaprire le porte all’Arte Asiatica con un’esposizione sulla stessa linea della precedente. Infatti, Ultime combat Arts Martiaux d’Asie, a cura di Julien Rousseau e Stéphane du Mesnildot, visitabile fino al 16 gennaio, accosta sculture e manufatti archeologici a proiezioni di leggendari film sulle arti marziali e robot giganti dalle sembianze umane. Visitando queste due mostre appare chiaro il linguaggio moderno che il museo della capitale francese vuole veicolare accorpando l’arte antica alla cultura popolare e riservando a quest’ultima uno spazio di rilievo. Il cinema, infatti, occupa un posto centrale nell’esposizione in quanto è il mezzo che più ha contribuito alla diffusione delle arti marziali nel mondo.

La mostra si apre con una sezione dedicata al «combattimento mitologico», introducendone l’iconografia sia nell’arte induista che in quella buddhista. Ne scaturisce un’immagine del duello come mezzo di liberazione e di devozione. Infatti, la perpetua guerra contro i demoni è al centro degli illustri poemi epici indiani, quali il Mahâbhârata e il Râmâyana, che rappresentano la vittoria della conoscenza sull’ignoranza e il ripristino dell’ordine cosmico.

Le figure principali ritratte in questa sezione sono le divinità guerriere dell’induismo come Vishnu, Durga (dea guerriera che incarna l’energia creativa femminile) e Hanuman (generale dell’armata delle scimmie), del quale ultimo è esposta una splendida maschera in metallo dipinto e intarsiato con piccoli specchi proveniente dal teatro reale cambogiano (prima metà del XX secolo) che lo rappresenta nella sua forma più feroce.

La sezione più affascinante, però, è quella dedicata ai guardiani dei templi e ai re celesti buddhisti, dove sono affiancati alcuni esemplari di sculture provenienti dal Gandhara (I-III sec.), dalla Cina (550-577), dal Vietnam (IX sec.), dal Giappone (710-794) e dal Myanmar (XIX sec.), permettendo in questo modo al visitatore di ammirare le differenze stilistiche di una stessa iconografia, la sua evoluzione nel tempo e in diverse aree geografiche. Nonostante il guardiano sia una figura piuttosto marginale nell’iconografia buddhista in questo contesto acquisisce un significato di rilievo.

Il percorso prosegue con una seconda parte dedicata alla Cina, la regina delle arti marziali, infatti si contano in tutta la nazione 350 discipline circa. Secondo antiche credenze cinesi, il celeberrimo monastero Shaolin (Henan) è il luogo di nascita delle arti marziali. Infatti, la leggenda narra che il monaco Bodhidharma arrivò direttamente dall’India meridionale alla fine del V secolo trovando riparo nel monastero e portando con sé il Buddhismo chan. Insegnò ai monaci a difendersi dai briganti con le proprie mani e con l’aiuto di bastoni monastici, così nacque il Shaolin quan (la boxe Shaolin) che congiunge le pratiche meditative buddhiste alle arti marziali. Si narra che il tempio Shaolin fu distrutto durante la dinastia Qing (1644-1912) poiché i monaci erano anti Manciù. I cinque sopravvissuti, disperdendosi, portarono gli insegnamenti del patriarca buddhista nel sud della Cina.

A illustrare il regno del grandioso impero Qing è una splendida uniforme militare usata durante le parate dall’imperatore Qianlong (1736-’95), ricamata finemente con simboli cosmici, chiara espressione della ricchezza degli ultimi imperatori del paese di mezzo. Un altro manufatto di epoca Qing di grande interesse è un manichino per agopuntura in cartapesta laccata che incarna il concetto chiave di «corpo-paesaggio» proprio del taoismo. Su di esso sono segnati tutti i punti di pressione che possono essere fatali per il corpo umano.

Il termine per definire l’insieme delle arti marziali cinesi è kung-fu o wushu, queste sono suddivise in stili del nord e del sud e in stili interni ed esterni. Tutti vengono praticati sia a mani nude che con le armi. Ritroviamo alcuni esemplari di scimitarre (dao), lance (qiang) e alabarde esposti in ampie teche lungo uno stretto corridoio che porta a una stanza destinata al cinema hongkonghese dagli anni sessanta ai Novanta, di cui la Shaw Brothers è protagonista con i wu sia pian, i film marziali storici. Da questa storica compagnia di produzione nacquero icone del cinema come Jackie Chan o Bruce Lee a cui è dedicata un’intera sala dell’esposizione. Infatti, non si può negare che sia il piccolo dragone ad aver dato vita al fenomeno mondiale del Kung-fu.

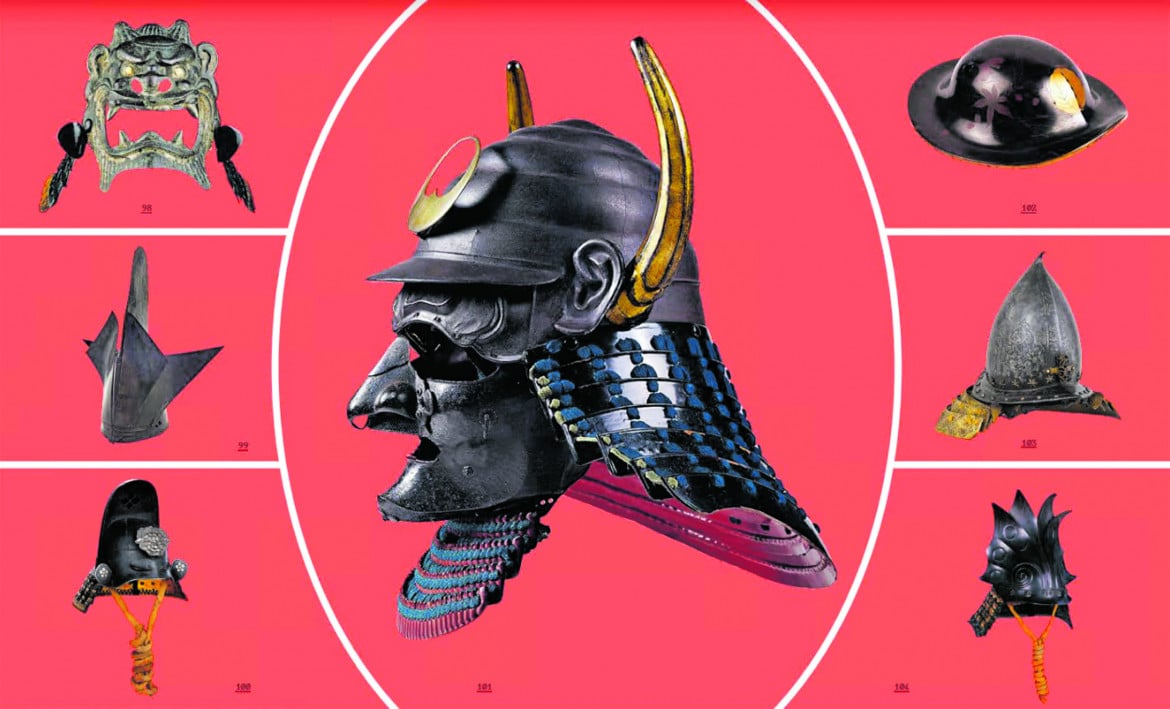

L’ultima sezione non poteva che essere riservata al paese del Sol Levante, ai suoi protagonisti, i Samurai, e alle sue discipline storiche quali judo, aïkido, budo etc. Accolti dalla musica di Yôko Higashi, si accede a una grande sala in penombra dove, in una larga teca, appaiono sotto una luce teatrale una serie di armature di epoca Momoyama (1573-1603) ed Edo (1603-1868). Ve n’è una che spicca per la sua tragicità, è composta di metallo lavorato con intarsi d’oro, d’argento e di seta, laccata. In diversi punti della sala sono proiettati film di geni nipponici come Akira Kurosawa, che con Rashômon (1951) portò per la prima volta il cinema giapponese in Occidente. Fu però con I sette samurai (1954) che entrò nel genere jidaigeki (drammi storici) e conferì un posto centrale alla figura del ronin, il samurai decaduto o guerriero errante. È proprio con questo capolavoro che viene impressa la figura del samurai nell’immaginario collettivo occidentale: da qui nasce il personaggio cinematografico delle donne yakuza, uniche presenze femminili della mostra. A conclusione della mostra, vi è un’enorme sala dedicata ai robot, i cosiddetti Mecha, dove spicca per le sue dimensioni Black fire, un androide creato negli studi del QFX di Bangkok e chiaramente influenzato dall’estetica dei samurai giapponesi e delle loro armature.

Le arti marziali asiatiche, nate come mezzi di difesa usati in guerra, sono diventate, con l’allontanamento dal campo di battaglia, un metodo di sviluppo della persona, con dense implicazioni filosofiche e teoriche. La frase «be water my friend» del maestro del kung-fu Bruce Lee esemplifica perfettamente questo concetto. L’«ultimo combattimento», dunque, a cui è dedicata la mostra, è un cammino finale verso la conoscenza e verso la giustizia. Chi lo percorre, come i leggendari protagonisti dei film del dopoguerra, spesso si fa portavoce di un messaggio di uguaglianza e di pace.