Grande strega bianca è l’appellativo che ben si merita Angela Carter per la prestigiosa (letteralmente) opera di dissacrazione di miti bugiardi che da secoli campeggiano nei destini femminili, in varie forme, ma disegnati col sangue sulla fronte della moglie di Barbablù; e per le sue favole rovesciate a mostrare che il mostro è un povero mostro, alla fine vinto, e a volte anche lui redento. Carter morì nel 1992, a cinquant’anni o poco più, ma l’impeto della provocazione, della fantasia, della scrittura immaginifica arricchita da stravaganti effetti rubati ad altre arti (teatro, cinema, circo) è forte e vivo. Era suo mestiere demitologizzare, dichiarò. De-mitologizzava qualsiasi mito – anche Shakespeare, anche la propria morte – mettendo vino nuovo in botti vecchie fino a farle scoppiare. Non amava i cuori spezzati, le masochiste eroine di Jean Rhys, Edna O’Brien, Joan Didion che pur lamentandosi non si scrollavano di dosso un destino a loro imposto.

Si definiva una vera socialista, «prodotto genuino di un paese industrializzato, post-imperialista, in declino». Era alta, bella, con una chioma bianca già prima dei cinquanta anni, generosa, sardonica, sboccata, carnascialesca. Molto amata dagli amici scrittori: Lorna Sage, Margaret Atwood, Salman Rushdie, Ali Smith, Marina Warner. Al perbenismo di chi le rimproverava di non scrivere romanzi realistici rispondeva: «Ma c’è realismo e realismo. Voglio dire, le domande che mi pongo, penso che abbiano molto a che fare con la realtà… Sono un’artista, OK. Scrivo una prosa debordante, accesa, sfrenata – so fucking what?».

Perché le venisse spontaneo dedicarsi al romance invece che al novel va forse ricercato nelle sue origini. Di madre inglese e padre scozzese (la Scozia era la patria più amata), Carter ebbe un’infanzia segnata dalla guerra e dall’affetto della nonna. Si laureò all’università di Bristol in letteratura medievale, e i caratteri morali ed estetici del gotico inglese si indovinano nel suo stile di vita e di scrittura: selvatichezza, mutabilità, naturalismo, propensione al grottesco e alla ridondanza, gusto emblematico – così li aveva fissati Ruskin un secolo prima nelle Pietre di Venezia. A questa passione dell’origine, la Wunderkammer primaria, aggiungeva quella di farsi storyteller, favolista audace che dà nuova voce e irriverente veste letteraria ad archetipi, simboli, comportamenti radicati nel profondo dell’inconscio collettivo, primo fra tutti quello della disparità sessuale: niente padre patriarca, ma neanche dea madre; e la casa sta per la cultura in cui si è nati, per il passato, per l’eredità letteraria. Simbolicamente è anche chiesa, macabro mausoleo, grembo e tomba. «Per quanto ci abbia messo molto tempo a capire perché mi piacevano, avevo sempre amato Poe e Hoffmann – i racconti gotici , racconti crudeli, racconti meravigliosi, racconti del terrore, narrazioni favolose che parlano direttamente il linguaggio dell’inconscio: gli specchi; la proiezione del sé; castelli abbandonati; foreste stregate; oggetti sessuali proibiti… La tradizione gotica in cui scrive Poe ignora superbamente il sistema dei valori delle nostre istituzioni. I personaggi e gli eventi sono esagerati al di là d’ogni realtà, diventano simboli, idee, passioni. Il suo stile tende a essere elaborato, innaturale – e dunque ad agire contro l’eterno desiderio umano di credere alla parola in quanto fatto».

Negli effervescenti anni sessanta aveva esordito con quattro romanzi che vinsero ben due premi, e le permisero di fare la sua esperienza esotica, il pellegrinaggio in Oriente: non in India come di rito, ma in Giappone, dove rimase due anni. Il 1979 fu l’anno in cui raggiunse il culmine della sua precoce maturità con La camera di sangue e La donna sadiana, subito tradotti in italiano come anche il resto della sua opera. Nel 2016 Fazi ci ha proposto Figlie sagge nella nuova traduzione di Rossella Bernascone e Cristina Iuli (pp. 335, € 18,00), traduzione non facile perché la gemella narratrice, Dora, ci investe con un torrente cockney sul suo intricatissimo romanzo famigliare – e qui la famiglia è veramente una grande famiglia perché i componenti, attori scespiriani di varia fama, si sdoppiano nelle diverse parti che recitano nella loro irreale realtà di parassiti, aggrappati a quella macchina fantasmagorica di soldi e destini che è il teatro del Bardo. Abitano infatti al 49 Bard Road nella parte povera di Londra le due gemelle Dora e Nora Chance, ex ballerine di vaudeville ormai settantenni, nate il 23 aprile lo stesso giorno di Shakespeare, figlie illegittime del grande attore scespiriano, l’odioso Sir Melchior Hazard e di una servetta che lo violentò mentre leggeva le Opere complete – ovviamente del Bardo. Anche Sir Melchior Hazard ha un gemello uguale ma diverso, lo zio Peregrine, bello, buono, ricchissimo che fa da padre alle piccole derelitte. I due fratelli gemelli sono frutto di un adulterio teatrale: Cordelia, sposata a vent’anni al settantenne Lear, capostipite della gloriosa dinastia Hazard, lo aveva cornificato con Cassio, un bell’attore americano. C’è anche un fascinoso Amleto (Tristram), sfrontato manipolatore e vergogna della famiglia, scaduto a presentatore tv di giochi a premi, che ha messo incinta una tenera Ofelia di colore (Tiffany). L’antico topos della coppia di gemelli, uguali ma diversi, uniti da un incesto metafisico che ricongiunge le due parti dell’ermafrodito originario, è stato anche il tema di un interessante sceno-testo carteriano della secentesca tragedia di John Ford, ‘Tis a Pity She’s a Whore, pubblicato postumo. Percorso da un irriverente spirito mercuriale, Figlie sagge fu scritto nell’ultimo anno di vita di Angela Carter, con lo scopo di passare il tempo – il suo ultimo tempo – prendendo a picconate la celebre ditta Shakespeare & Co. e la sua sovrumana eccellenza. «L’unica forma di umorismo è il black humour e conserva una singolare funzione morale: quella di generare disagio».

Sempre a Fazi dobbiamo la nuova traduzione, di Mariagiulia Castagnone, del quarto romanzo (1984) di Angela Carter, Notti al circo (postfazione di Dacia Maraini, pp. 427, € 18,00). Picaresca, surreale, grottesca, in perpetua altalena tra realtà e sogno, incubo e gioco, la narrazione avvolge il lettore in una calda, affettuosa crazy quilt, la forma più libera, pazza, di quell’arte domestica che è la coperta patchwork, fatta da mani femminili con qualsiasi avanzo di stoffa disponibile e ritagli applicati di uccelli, frutti e fiori. La metafora è dell’autrice stessa. «Nata e cresciuta come sono nella tradizione della classe operaia protestante del nord dell’Inghilterra, mi piacciono le sfumature di parsimonia e fatica che la metafora comporta». La gigantesca, bella, bionda, angiola Fevvers, protagonista di Notti al circo, è nata da un uovo – a dispetto del perturbante macchinoso Frankenstein di Mary Shelley – ed eccelle come trapezista grazie alle grandi ali nel prodigioso mondo del circo. È cresciuta purissima in un rispettabile bordello vagamente settecentesco. Nel periodo vittoriano vive al buio nel museo delle perversioni sessuali; un Dickens noir occupa lo spazio bidimensionale della pagina e non v’è aria che soccorra. Alla fine tutto il mondo incongruo del circo si scioglie sotto il sole accecante della Siberia. Fevvers, che in realtà si chiama Sophia, è stata guidata dall’esperta madre siciliana Lizzie, e ha assolto al suo compito: curare la fragilità femminile e demolire lo strapotere maschile. Il mito di Cerere e Proserpina è stato riscritto, e il «tornado vorticante» della risata di Fevvers mette un punto fermo alla tormentosa, antica Guerra dei Sessi.

Angela Carter, la folle trapunta della strega bianca

Narrativa inglese. Due romanzi di Angela Carter in nuova traduzione da Fazi, «Figlie sagge» (1992) e «Notti al circo» (1984): una scrittura immaginifica, arricchita da stravganti effetti rubati alle altre arti

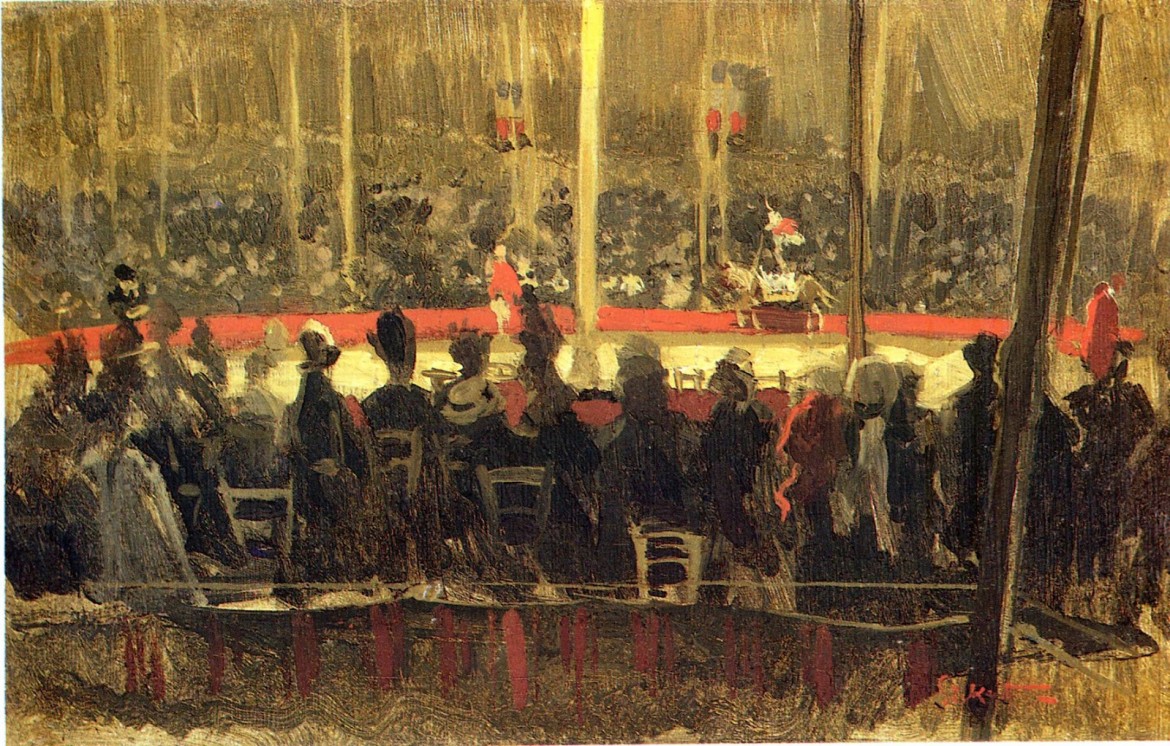

Walter Richard Sickert, «The Circus», data sconosciuta

Narrativa inglese. Due romanzi di Angela Carter in nuova traduzione da Fazi, «Figlie sagge» (1992) e «Notti al circo» (1984): una scrittura immaginifica, arricchita da stravganti effetti rubati alle altre arti

Pubblicato 7 anni faEdizione del 19 marzo 2017

Pubblicato 7 anni faEdizione del 19 marzo 2017