Per la seconda volta in poche settimane mi trovo ad affrontare, su queste pagine, il pittore svizzero Cuno Amiet (Soletta, 1868 – Oschwand, 1961). La prima occasione è stata ad agosto: si trattava di scegliere dei maestri «in ombra» per lo speciale estivo. Degli artisti, cioè, poco conosciuti, poco considerati, ma di qualità. Tra le mie preferenze c’era qualche piccolo maestro, il ricordo dello scultore triestino Chersicla, la mia via, il mio quartiere nei quadri di Birolli e, infine, Amiet, che ho scoperto al museo di Coira. La scelta è caduta su quest’ultimo, che al di qua delle Alpi ha e ha avuto poca o nessuna attenzione, sempre schiacciato sulle vicende della famiglia Giacometti o soffocato, a carriera già avviata – ma spesso ancora oggi –, dal peso del pittore nazionale Ferdinand Hodler. Ora torno su Amiet perché a un passo dal confine svizzero, al Museo d’arte di Mendrisio, gli è stata dedicata una bella mostra che, si spera, potrà ampliarne la fortuna fuori dai Cantoni elvetici: Il paradiso di Cuno Amiet, a cura di Soldini, Paltenghi Malacrida, Müller e Scotti (fino al 28 gennaio, catalogo Skira).

È la più importante esposizione sul pittore svizzero in area italiana, almeno dopo la personale che gli era stata dedicata alla Biennale di Venezia del 1954: non certo in una sede defilata, ma con conseguenze limitate. Allora il decano degli artisti elvetici – così lo definì in catalogo Rodolfo Pallucchini – aveva proposto una serie di quadri che documentavano appieno lo sviluppo di un «felicissimo temperamento pittorico», tutto speso tra le esperienze culturali europee a cavallo dei due secoli. Le opere esposte testimoniavano d’altronde quasi solo le stagioni giovanili, saldando una lettura, seguita ancora oggi, che tende a dividere in due periodi la sua lunga attività, con il 1919, l’anno della sua prima grande personale alla Kunsthalle di Berna, come spartiacque tra una stagione più sperimentale e una più tradizionalista. Solo due tele sulle cinquantuno opere presentate a Venezia erano state infatti dipinte dopo quella data. Si evitava, per esempio, di presentare i paesaggi prodotti tra 1919 e 1922, in cui la pasta espressiva che li componeva era stata scaldata tanto da implodere abbattendo i contorni netti del cloisonnisme e i residui di sinuosità Jugendstil, in cui l’esperienza della natura e il costante confronto con la produzione di Van Gogh, di Cézanne e di Matisse, non bastavano più.

Presentato così, alla Biennale Amiet figurava come il maggiore esponente svizzero del post-impressionismo, ben connesso alla tradizione francese, soprattutto i Nabis, e precursore delle correnti più avanzate di inizio Novecento, ma come de-problematizzato e congelato nel ruolo di tramite, tutt’al più di padre o precursore. Poco più in là, nel Palazzo Centrale dei Giardini, confronti insostenibili: Michel Tapié aveva riunito una dozzina di Superfici di Capogrossi; si potevano vedere le personali di Max Ernst – che vinse il Premio per la pittura –, alcuni Concetti spaziali di Fontana, le sculture di Leoncillo, con presentazione di Roberto Longhi…

Al museo di Mendrisio le cose sono diverse. La carriera di Amiet è seguita per intero, con i suoi scatti in avanti, le emulazioni, le sperimentazioni ma anche i ripiegamenti più tradizionalisti in cui la sua pittura, che era riuscita a intonarsi ai sintetismi e ai contrasti cromatici dell’espressionismo tedesco mantenendo una forte spinta verso l’astrazione, si trasformava, come scrisse l’amico Hermann Hesse, nel canto di un uccello «che aleggia, che ondeggia, che sussulta».

Le peculiarità del pittore emergono già dalle opere costruite nel 1892 a Pont-Aven, seguendo alla lettera le teorie di Gauguin e le indicazioni di Émile Bernard, come nella Ragazza bretone del Museo di Soletta. Quel nuovo modo di dipingere lo fece uscire dall’impasse dell’arte naturalistica. Ne comunicò immediatamente i risvolti teorici all’amico Giovanni Giacometti: l’impressione provocata dalla visione della natura andava scomposta e ricomposta nello spazio della tela cercando di riprodurne l’effetto attraverso le linee, le forme e gli accostamenti di colore dai quali ha avuto origine. Il risultato finale, se armonico, poteva agire direttamente sullo spirito «lasciando un’impressione profonda, indelebile».

L’accelerazione verso le teorizzazioni di Kandinsky sono evidenti, e i risultati in pittura anticipavano i formalismi e le astrazioni programmatiche degli anni successivi. Tra i suoi pregi, ricorderà Paul Klee, «il suo occhio, che gli permette di vedere e riprodurre in maniera colorata la natura, poi il temperamento quando plasma la forma, e la sua volontà compositiva».

Amiet e la moglie Anna, lo ricorda anche Klee nel suo diario, incontrarono i due padri dell’astrattismo a Monaco nel 1911. Il pittore di Soletta era, dal 1906, membro attivo della Brücke, mentre Kandinsky stava organizzando in quei mesi il Blaue Reiter. Il coinvolgimento di Amiet nella Brücke fu importante e quasi immediato: al gruppo portò tutta la sua esperienza, cercò affiliati e organizzò mostre, fece scoprire Seurat come rimedio a quella che gli sembrò pittura grossolana, ma faticò a stare dietro all’espressionismo più tormentato di Kirchner. In mostra lo si coglie bene. Il suo forte senso armonico non venne mai meno e, tra gli omaggi più o meno espliciti di quegli anni all’ammiratissimo Van Gogh, alcuni paesaggi tendono a smarcarsi diventando vere sintesi in cui le forme della natura sono trasformate in geometrie elementari in concordanza ritmica: la famosa Collina gialla di Soletta, 1903, o, in mostra, Il bucato del 1904 e, ancora di più, il Paesaggio innevato del 1907.

Nelle sale del museo di Mendrisio le tappe della carriera del pittore sono raccolte per temi e procedono per confronti: Gauguin, Bernard, Hodler, Giacometti, Kirchner, Macke… con un’attenzione giustissima, data la sede, al ticinese Pietro Chiesa. La sezione dedicata ai disegni è tutt’altro che di contorno; sono raccolte anche le cartoline che Amiet inviò per anni all’amico e collezionista Oscar Miller, sintetizzando splendidamente in piccoli schizzi, spesso umoristici, idee e vicende della propria vita.

Per gran parte dell’esistenza Amiet visse a Oschwand, nella campagna bernese, rendendo la propria casa un polo d’attrazione per artisti e intellettuali. Il giardino, coltivato insieme alla moglie Anna, modulato da precise scelte estetiche, divenne un soggetto d’indagine e il campo per un esercizio pittorico costante: «non mi lascia tregua, in primavera e in estate, ma anche in autunno con i suoi colori intensi, e anche in inverno, quando la neve, così ricca di riflessi dorati, bluastri e rosa, si ferma suoi bordi delle aiuole». Il sentimento gioioso, pieno, dato dal susseguirsi delle stagioni, dai naturali trapassi, è reso da Amiet con tutta la forza espressiva dello spettro visibile, ed è nel colore vibrante, gonfio di luce, che Cuno ha cercato un legame tra sfera terrena e spirituale. Nel suo ultimo, grande Paradiso del 1958, che chiude idealmente l’esposizione di Mendrisio, il giardino dell’Eden è pervaso da un giallo abbagliante nel quale si sfaldano i contorni. Anche la sua sagoma, insieme a quella della moglie Anna morta nel 1953, si scioglie perdendo per sempre il proprio profilo. Come ricorda Simone Soldini in catalogo – ad ora la pubblicazione in lingua italiana più completa sul pittore –, nelle memorie, purtroppo mai tradotte, Amiet riassume il suo credo artistico così: «non impressione, non espressione, non astrazione, o in qualsiasi modo vengano chiamate …Ma solo testa, cuore e mano nella stessa misura. E se dovessimo scegliere uno dei tre, allora il cuore».

Amiet, l’armonizzatore dei colori moderni

A Mendrisio, "Il paradiso di Cuno Amiet". Il maestro svizzero (era nato a Soletta) non annega nelle sue adesioni ai vari -ismi in virtù di un geniale senso degli equilibri cromatici

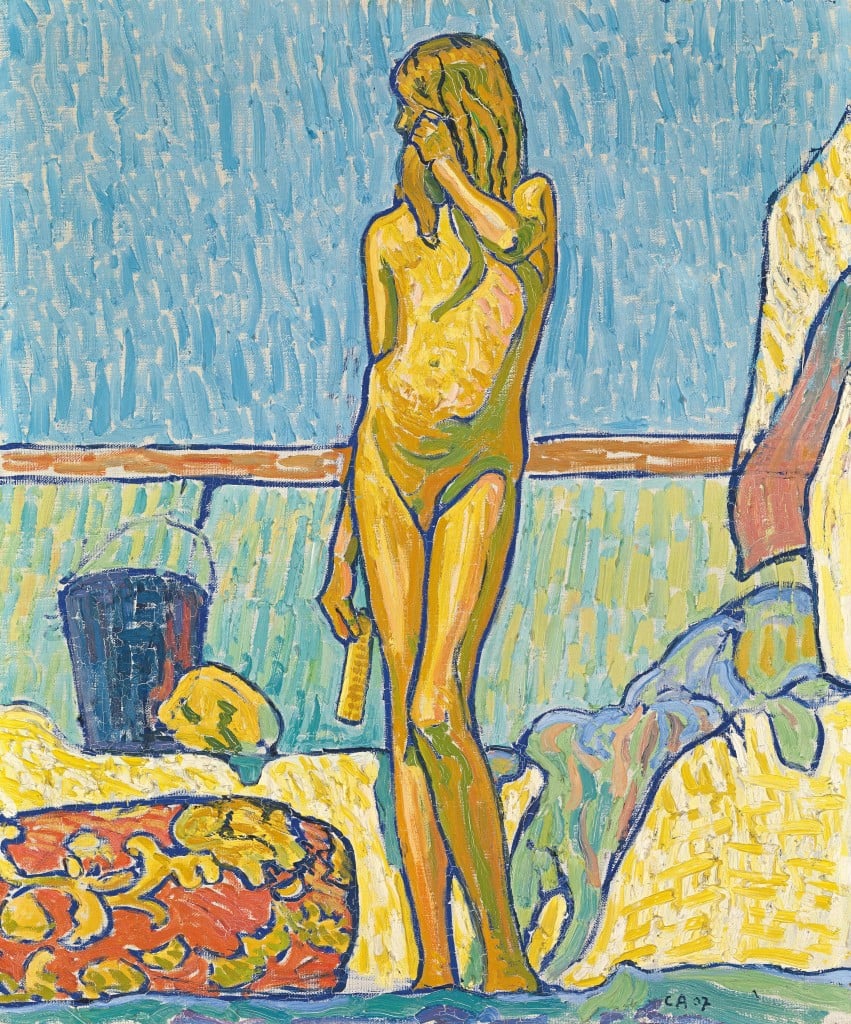

Cuno Amiet, "La ragazza gialla (Lydia)", 1907, Olten, Kunstmuseum

A Mendrisio, "Il paradiso di Cuno Amiet". Il maestro svizzero (era nato a Soletta) non annega nelle sue adesioni ai vari -ismi in virtù di un geniale senso degli equilibri cromatici

Pubblicato 6 anni faEdizione del 10 dicembre 2017

Massimo Romeri, MENDRISIO

Pubblicato 6 anni faEdizione del 10 dicembre 2017