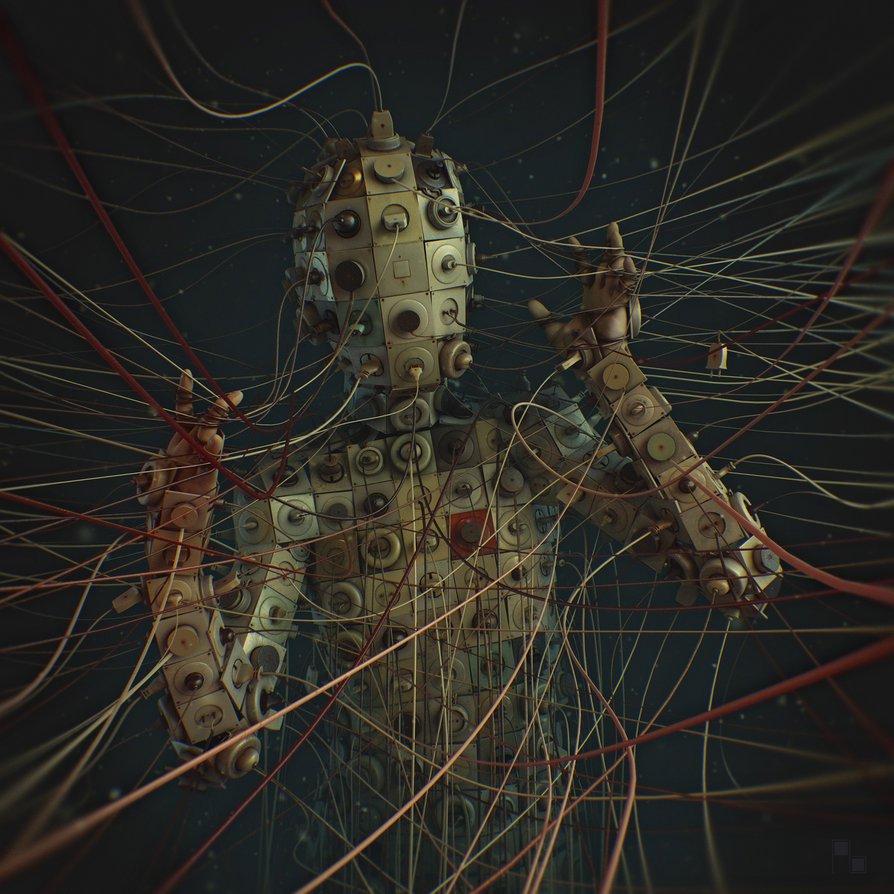

All’ultima Biennale di Berlino, in una delle quattro sedi, quella in cui attualmente si trova la prestigiosa «European School of Management and Technology», in un edificio che ospitava il Consiglio di Stato della ex Berlino Est si poteva vedere un opera d’arte sorprendente. È un lavoro dell’artista neozelandese naturalizzato a Berlino, Simon Denny, dal titolo Blockchain visionaries (La biennale si è chiusa il 18 settembre). L’artista, che si è definito, in un’intervista al Guardian (26/8/2016), uno che fa arte da fan dei geek, ha allestito tre stand per illustrare le proposte di tre aziende che vogliono sostituire il denaro garantito dai governi e dai trattati internazionali con la moneta elettronica. Le varie soluzioni «pubblicizzate» si propongono di usare la tecnologia Blockchain (quella di Bitcoin) o quella di Etereum, un progetto alternativo a Bitcoin soprattutto perché adotta una rete diversa da internet per validare la moneta.

L’installazione è dentro una sala del palazzo dominata da un murale metallico con un inno alla tecnologia e all’industria della Germania Est sovrastato da una grande colomba e da rigogliose spighe di grano, simbolo di pace e prosperità. La tecnologia del passato si prolunga in quella del presente: in realtà le attuali tecniche per la produzione di denaro elettronico fanno a meno dell’industria, della collettività e si concentrano sulla costruzione di dispositivi (hardware o software) capaci di attribuire valore al denaro senza istituzioni esterne, senza patto politico o contratto sociale.

Il denaro si basa sulla capacità di fornire fiducia e garanzie da parte degli attori che lo governano, siano essi banche centrali, stati, o istituzioni internazionali. Cosa accadrebbe, però, se la macchina fosse in grado di togliere ogni alea alla produzione di denaro, indipendentemente da un’autorità di garanzia? Se potesse garantire ogni transazione, non solo in denaro ma anche contrattuale, senza vincoli di legge?

Pervasività del web

L’opera di Denny non è l’unica della Biennale berlinese a occuparsi del digitale. È difficile spesso separare queste opere dall’iconografia di altre attività imprenditoriali; il linguaggio, lo stile di comunicazione, tutto sembra coincidere. È una scelta dichiarata dei curatori, «Dis», un collettivo di giovani americani, che sostengono un punto di vista tanto provocatorio quanto discutibile: non esistono differenze tra reale e virtuale tra online e offline, tra arte e business. Del resto l’arte ha bisogno del business o meglio di un modello di business praticabile per esistere.

Ma se gli imprenditori, i tecnici programmatori, i venture capitalist sono capaci di immaginare e inventare il futuro, cosa resta da fare agli artisti? Nient’altro che scimmiottarne il linguaggio senza magari averne le competenze. Purtroppo, però, quando l’arte smette di essere avanguardia, perde gran parte del suo senso.

È proprio questo uno dei temi dell’ultimo libro di Geert Lovink, L’abisso dei social media (Egea, pp. 272, euro 25), uscito in contemporanea con l’edizione originale inglese per Polity Press. Un testo ricco di domande più che di risposte, di analisi originali, critiche e proposte destabilizzanti per la network culture. Vi si assume il presupposto che non esista la distinzione tra digitale e reale. Ma se è così, un libro sul digitale è anche un libro sull’attivismo politico, sull’arte, sulla conoscenza, sulla finanza, e in generale sull’uso dei media nella socialità.

The internet does not exist recita il titolo di un volume della Sternberg Press (2015), a cui ha contribuito lo stesso Lovink. Internet non esiste perché ha mancato le promesse, o forse le illusioni, che ne avevano accompagnato la nascita, oppure perché è ormai parte del panorama del nostro quotidiano, cattura molta della nostra attenzione e non c’è modo di separarlo dal resto dell’esistenza di ciascuno di noi, almeno in Occidente. Nel capitolo del libro dedicato all’Uganda, però, si mostra che la rete, soprattutto mobile, sta diventando sempre più centrale anche nella periferia dell’Occidente.

L’élite silenziosa

Sempre più penetrante e sempre più sciolta dal suo carattere di liberazione rivoluzionaria dall’oppressione del potere tradizionale, la rete rappresenta una grande incognita del nostro futuro, una domanda aperta. Se il suo potere di mediazione è permanente, se sottende e sostanzia ogni transazione, sia essa finanziaria, sentimentale, sociale o politica, allora non si distingue più nettamente dal mondo offline riproducendone contraddizioni, conflitti e stati di subalternità.

La rete ha perso innocenza, carica alternativa e neutralità, per piegarsi al più forte. Non c’è risposta alla domanda su «chi comanda». Il tecnopotere senza egemonia culturale degli ingegneri non ha bisogno di visibilità, di spettacolarizzare la propria forza per avvalorarla. Il problema – segnala Lovink – è stabilire quali siano gli interessi di questa élite silenziosa.

La questione politica è centrale per Lovink, mediattivista storico. In gioco c’è il rapporto tra movimenti e organizzazione politica. Ma se è chiaro che non possiamo lasciare il sociale e l’attivismo politico sotto il controllo dei social network di successo, meno evidente risulta la strategia per andare oltre e strutturare il dissenso in modo che possa sopravvivere all’evento della protesta, come mostrano le varie primavere arabe, e i movimenti Occupy in tutto il mondo, con rare eccezioni.

Un altro aspetto della rete centrale nell’Abisso dei social media è quello affrontato dall’istallazione di Simon Denny: la tecnologia della catena di blocchi (Blockchain) per la produzione di Bitcoin, la moneta elettronica fai da te. La critica che Lovink muove al progetto è che sia un ennesimo tentativo anarchico di sostituire il potere politico istituzionale con l’infallibilità della macchina e dei programmatori del sistema criptato, ai fini di creare denaro dal nulla.

In che senso questi progetti sarebbero fuori dall’ideologia neoliberista? Blockchain si basa sullo schema Ponzi per cui i primi arrivati guadagnano molto più degli altri; siamo di fronte alla solita accumulazione originaria. Per eseguire il mining, l’operazione che serve a validare i Bitcoin, c’è bisogno di tempo macchina, ma soprattutto di una rete che collabori: chi ha potuto investire per crearla, se non coloro che già avevano a disposizione risorse economiche notevoli? In che senso questo dovrebbe essere un modello di redistribuzione delle risorse? Inoltre il Bitcoin misura il suo valore sul dollaro; per questo è solo una moneta complementare e non alternativa a quelle esistenti. Inoltre i 21 milioni di Bitcoin previsti alla fine del processo di mining, nel 2040 non sarebbero sufficienti a sostituire il denaro comune in tutte le transazioni. Siamo di fronte all’ennesimo progetto di mettere a valore le capacità tecnologiche senza nessuna visione critica, con l’aggravante della cieca fiducia nella capacità della macchina di non commettere errori, di non dar luogo a imprevisti. A tutto vantaggio degli individui esperti di programmazione dei dispositivi per avere «soldi gratis». Ancora anarco-capitalismo. Nessuna critica al sistema vigente.

Lotte egemoniche

Lovink affronta, attraverso tutto il libro, un altro argomento importante. Lancia un allarme sul rapporto tra teoria e dati, specialmente nelle discipline umanistiche, senza ancora fornire una proposta positiva. Descrive la lotta che teoria, critica ed ermeneutica, con le loro mille difficoltà a spiegare il presente, combattono contro il positivismo dei dati che sembra aver preso il loro posto nella sfida per l’egemonia sulla conoscenza. Come se i dati fossero privi di teoria, come se non fossero il frutto di interpretazione, come se la loro raccolta fosse neutrale e fatta da dispositivi invisibili e magicamente infallibili. In mezzo a questo conflitto si consuma la crisi dell’archivio come luogo della permanenza di significato, a causa della richiesta continua di aggiornamento in tempo reale. L’archivio dinamico non garantisce l’organizzazione del discorso. In questo nuovo scenario la sorprendente capacità umana di fare collegamenti improbabili o imprevisti, di interpretare o criticare è resa completamente inutile, anzi considerata fonte d’instabilità, e quindi inaffidabile.

Quale legittimità si può attribuire al lavoro critico per la costruzione del senso? La lotta per un sapere che vada oltre la fredda retorica dei dati è ancora aperta; ma – suggerisce Lovink – è bene che umanisti e artisti non accettino la subalternità ai metodi presunti solidi della ricerca quantitativa, o presto non sapranno più giustificare la loro esistenza se non all’ombra della tecnologia per la raccolta dei dati, solo apparentemente priva di dubbi e incertezze.

*

Geert Lovink è uno studioso olandese, mediattivista e critico della cultura della rete di fama mondiale. Dirige l’Institute of Network Cultures di Amsterdam di cui è stato fondatore nel 2004. È ricercatore alla School for Communication and Media Design alla Amsterdam University of Applied Sciences e professore alla European Graduate School. Tra le sue pubblicazioni «Dark fiber» (Sossella, 2002), «Internet non è il paradiso» (Apogeo, 2004), «Zero comments» (Bruno Mondadori, 2008), «Ossessioni collettive» (Egea, 2012). Nell’ultimo libro «L’abisso dei social media» (Egea, 2016) c’è un capitolo dedicato alla sua storia di intellettuale attivista indipendente, critico, editore attivo nel movimento per la casa e in quello delle radio libere. Ha a lungo vissuto nelle case occupate viaggiando in autostop tra Berlino e Amsterdam. Prima di diventare accademico – scelta obbligata dalla difficoltà di mantenersi come intellettuale indipendente – è stato tra i fondatori, negli anni Ottanta, di Adlinko (Una fondazione per l’avanzamento del sapere illegale) e nel 1995 della mailing list Nettime. La sua formazione è avvenuta tra Olanda e Australia. Ha vissuto e lavorato in tutta l’Europa centrale e dell’Est.